ドイツの白ブドウ品種には、寒冷地でのワインづくりにおける人々の工夫と歴史が詰まっています。代表的な白ブドウ品種とともに、その盛衰を知れば、ドイツワインの流れが見えてきます。その特徴とともに、おすすめワインと楽しみ方をご紹介します。暖かくなってくるこの時期に、爽やかで家飲みシーンにマッチするドイツの白ワインを楽しみましょう。

品種で知るドイツの白ワイン概要

ドイツワインは決してリースリングとピノ・ノワールだけではありません。他の国には見られない、多くの魅力的なワインがあります。

それを理解する上で、最初の一歩は代表的な品種を知ることです。この記事では白ブドウに限ってご紹介します。

ブドウ品種別の栽培面積ランキング

黒ブドウも含めたブドウ品種別の栽培面積ランキングをご紹介します。

| 順位 | ブドウ品種 | 栽培面積 | 1995年対比 |

|---|---|---|---|

| 1位 | リースリング(Riesling) | 24,388ha | +1,249ha |

| 2位 | (R)シュペートブルグンダー(Spätburgunder) | 11,519ha | +4,320ha |

| 3位 | ミュラー・トゥルガウ(Müller-Thurgau) | 10,738ha | -12,751ha |

| 4位 | グラウブルグンダー(Grauburgunder) | 8,372ha | +5,837ha |

| 5位 | (R)ドルンフェルダー(Dornfelder) | 6,618ha | +4,735ha |

| 6位 | ヴァイスブルグンダー(Weissburgunder) | 6,318ha | +4,496ha |

| 7位 | ジルヴァーナー(Silvaner) | 4,330ha | -3,216ha |

| 8位 | シャルドネ(Chardonnay) | 2,912ha | +2,641ha |

| 9位 | (R)ポルトギーザー(Portugieser) | 2,196ha | -2,244ha |

| 10位 | ケルナー(Kerner) | 2,002ha | -5,558ha |

| 合計 | 103,687ha | -1,947ha |

(R)は赤ワイン用ブドウ

このように栽培面積を大きく増やす品種がある一方、約30年間で大きく栽培面積と減らしたブドウ品種があります。

その理由はドイツの気候と品種の分類、それから時代の変遷の3つを知ると理解しやすいでしょう。

緯度の高い寒冷産地であるがゆえに

ドイツは緯度が高く、ブドウ栽培の北限近くに位置する国です。つまりブドウ栽培国の中で非常に寒いということです。

いまでこそ地球温暖化によりブドウがしっかり熟すようになりました。しかし30年も遡れば、ブドウが満足な糖度まで熟さないことも珍しくなかったようです。辛口ワインのアルコール10%前後では、どうしても満足度の高いワインはつくれません。

いかにブドウ糖度を上げるかが、ワインの品質に直結した時代でした。

ドイツのワイン法には、ブドウ果汁の糖度に基づく格付けがあります。「カビネット」や「シュペトレーゼ」というのがそれです。それは寒い気候であるがゆえに、ブドウが十分に熟さないこともあったがゆえの分類です。

ドイツワイン法による品質分類はこちらの記事で詳しく▼

伝統品種と交配品種

伝統品種、あるいは土着品種というのは、何百年とドイツで栽培されてきた伝統ある品種のことです。

上記のランキングでいうと、リースリング、シュペートブルグンダー、グラウブルグンダー、ヴァイスブルグンダー、ジルヴァーナー、ポルトギーザーです。

この「ブルグンダー」とつく3つの品種は、「ブルゴーニュ系品種」という意味。それぞれピノ・ノワール、ピノ・グリ、ピノ・ブランのドイツ名です。しかしドイツに根差して長いので、他国のものと全く同じではないでしょう。

交配品種とは、好ましい性質を持つようにブドウ品種を掛け合わせたもの。

上記であればミュラー・トゥルガウ、ドルンフェルダー、ケルナーなどが該当します。これらは熟しやすく糖度が高いブドウがとれる、あるいは色が濃くなりやすいなどの性質が求められて選ばれました。

そのどちらでもない、国際品種の栽培も増えています。

上記のシャルドネがその代表格ですが、ソーヴィニヨン・ブランの面積もベスト20には入ります。

質より量の時代を経て伝統回帰

ドイツは第2次世界大戦後、敗戦国として巨額の賠償が必要であり、不景気の時代が長く続きました。

国民が決して豊かではないので、なかなか高級ワインが売れません。

さらに甘口ワインブームもありました。1980年代、90年代くらいは、甘いワインをつくれば大量に輸出できて儲かった時代だったそうです。

そのころ求められたのは、いかに糖度の高いブドウを大量に収穫するか。そのためには収量制限をせずとも糖度が上がりやすい、生産性の高い品種が求められました。熟しにくいリースリングより、ミュラー・トゥルガウやケルナーなどが有利だったのです。

一方で21世紀に入り、量より質の時代に変わってきました。安くワインをつくりやすい交配品種は、伝統品種を超えて高級ワインに相応しい複雑な風味は表現できませんでした。

チリや南アフリカなど安くて美味しいワインの産地とどう戦うか。その上で伝統品種が示すオンリーワンの風味は強い武器でした。そのため広く栽培されてきたミュラー・トゥルガウやケルナーなどが、伝統品種にどんどん植え替えられています。

同様の理由として「お金がとれる品種」として、シャルドネやソーヴィニヨン・ブランのようなフランス系品種の栽培も増えています。

手間はかかっても高品質なワインをつくろうとする生産者が、どんどん増えています。

リースリングの特徴と楽しみ方

Riesling

由来:最も古いもので15世紀のモーゼル地方の文書に記載あり

主な産地:ファルツ、モーゼル、ラインヘッセン

別名:ラインリースリングなど

ドイツの全栽培地域で栽培される、最重要品種です。

特徴的なフルーツの香りは桃やリンゴなど。甘口のものはもっと熟したフルーツの印象に変わります。土壌由来の香りも反映されやすいため、一括りにはできません。よく伸びる上品な酸味の美しさは、他の品種にはマネできません。

晩熟で収穫期を黒ブドウより後にしないと、十分な糖度に上がりません。その分高く上品な酸味と洗練された風味を持ち、甘口から辛口まで様々なスタイルのワインになります。

本来ドイツのリースリングについて語り出したら、1記事では収まり切らないほど知ってほしいことがあります。

その上でリースリングの楽しみ方として提案したいことを、ごく簡潔に絞り込むなら次の4つ。

- ワイン飲み始めの方が楽しみやすい甘酸っぱさ

- 暑い季節に体に染み込むスッキリ感

- ワインオタク大喜びの土地を表す違いを楽しむ

- 50年後にむけて時を渡るワイン

リースリングについてより詳しくはこちらの記事で▼

ワイン飲み始めの方が楽しみやすい甘酸っぱさ

ブドウ由来の甘味を残して仕上げられるリースリングは、ワイン初心者でも楽しみやすい味わいの一つです。特に低価格帯のものにおいて、その味わいはまさにハチミツレモンやレモンサワー。

このタイプを探すなら、モーゼルが最も豊富かつ手頃に手に入ります。

甘口でありながらスッキリとした酸味でベタベタしないので、余韻が心地いいのが魅力。また保存性が高いので、1日で飲み切る必要は全くありません。

暑い季節に体に染み込むスッキリ感

甘味をほとんど残さず醸造する辛口リースリングは、その高い酸味により時に「酸っぱい」と感じる可能性もあります。

だからこそスッキリとした飲み物が美味しい暑い季節、一日働いた後に辛口リースリングを飲めば、じわっと体に染み込むような感覚を覚えます。

同じ辛口でも他国のワインよりアルコール度数が低めな傾向なので、ついグビグビと飲んでしまいがちです。

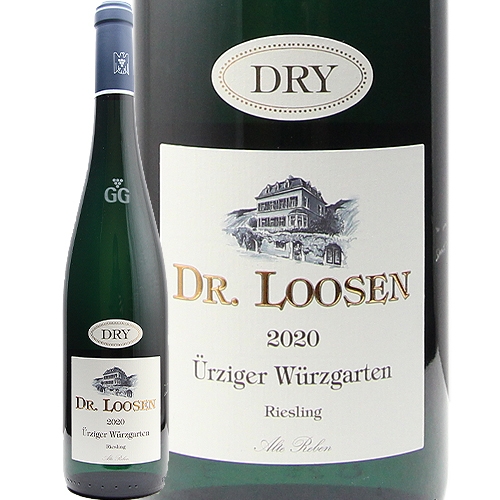

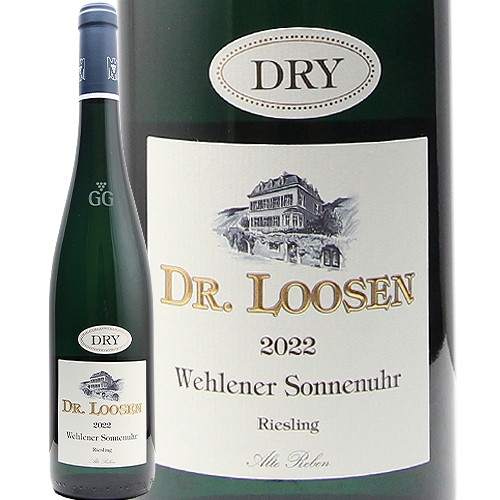

ワインオタク大喜びの土地を表す違いを楽しむ

ブルゴーニュワインはなぜあれほど多様で高価かというと、ワインが土地の味を表現するから。シャルドネとピノ・ノワールという品種が、土壌や気候・醸造などをその風味にこと細かに表現するからです。隣の畑でもその栽培条件で出来栄えが違うから、最高条件の畑からつくる希少なワインに、とんでもない値段がつけられるのです。

リースリングもまた、近くの畑であっても大きく風味を変えます。それを感じたければ比べて飲むこと。違いを楽しむ文化はブルゴーニュに比べたら浅いので、価格が高騰してはいないのがうれしいところです。とはいえ上級クラスでないと比べる意味がないので、やはり費用はかさみます。

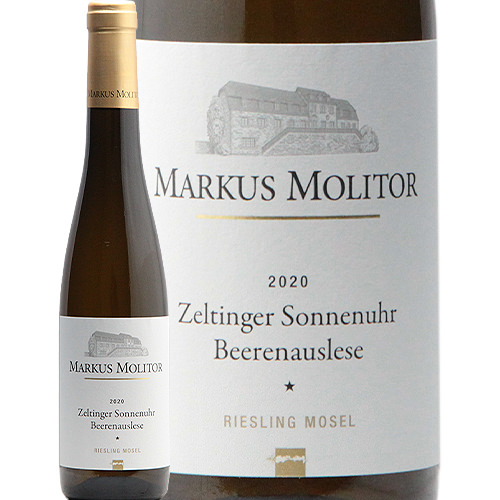

50年後にむけて時を渡るワイン

リースリングは類まれなる熟成ポテンシャルを持ちます。カベルネ・ソーヴィニヨンやピノ・ノワールよりも長い年月をかけ、美味しくなっていく可能性があるのです。

例えばこちらの甘口リースリングなどは、専門家の評価で西暦2100年まで美味しく飲める予想です。

子供のバースデーヴィンテージのワインを蓄えておく、なんて楽しみ方には最適です。

ミュラー・トゥルガウの特徴とおすすめシーン

Muller-Thurgau

由来:リースリングとマドレーヌ・ロワイヤルの交配により開発。1913年に命名。

主な産地:ラインヘッセン、バーデン、ファルツ

別名:リヴァーナー

リンゴや洋ナシ、時に白ブドウのような爽やかで繊細なアロマを持ちます。酸味はリースリングより穏やかで、さらっと軽快な口当たり。高級ワインがつくられることは稀で、カジュアルなデイリーワインが大半です。

ミュラー・トゥルガウは早熟の高収量品種。つまり寒い年でも十分に甘く熟したブドウが、収量制限をあまりせずとも獲れるということです。これは低価格帯の甘口ワインを大量生産するのに大変適しています。

ゆえに1990年代以前は、リースリングより広く栽培されるほど人気の品種でした。しかし品質が重視される時代となったことで、栽培面積が激減しています。

リープフラウミルヒとは

リープフラウミルヒ(Liebfraumilch)とは味わいで定義したワインのタイプ。アルコール度数低めでやや甘口の白ワインを指します。ワイン法で規定されたのが1971年。その後1980年代にはドイツから輸出されるワインの60%を占めるほど、世界中で人気だったそうです。

※モトックス様HPより

品種の規定はないのですが、ミュラー・トゥルガウはリープフラウミルヒによく用いられる品種。ミュラー・トゥルガウの特性があるから、これほど安く提供できるのでしょう。

晴れた春の日の晩酌に

ミュラー・トゥルガウの明るく爽やかな雰囲気は、とりわけ春に心地よく味わえるでしょう。

リースリングと比べれば控えめなものの、ドイツの白ワインである限り、酸味はやや高めです。そこに小難しさのない明快なフルーツ感が加わるので、それが春の陽気のように朗らかな印象にしてくれます。

食べ合わせに関しては、「大当たりも少ないが無難」なタイプです。検証した限りではピリッとスパイスが効いたものと相性が良さそうですが、それよりも使いまわしの良さが魅力。「冷蔵庫の残り物で用意しました」という夕食のときこそ開けるべきワインと言えるでしょう。

グラウブルグンダーの特徴とピノ・グリとの違い

グラウブルグンダー、あるあはグラウアー・ブルグンダーとは、ピノ・グリの別名です。これも古くから栽培されてきたので、土着品種として扱われます。

産地の気候特性が違えば、やはりワインの味わいの傾向も違います。

その特徴と他国のピノ・グリとの違いについて、筆者の意見も含めてご紹介します。

Grauburgunder(Grauer Burgunder)

由来:ブルゴーニュからスイス、ハンガリーを経て14世紀に伝わったと言われる

主な産地:バーデン、ラインヘッセン、ファルツ

別名:ピノ・グリ、ルーレンダー

Wines of GermanyのHPによると、グラウブルグンダーの代表的な風味はグリーンナッツ、アーモンド、インゲン豆、パプリカ、洋ナシ、ドライフルーツ、サルタナ、パイナップルなど。

なかなかグリーンナッツはピンときませんが、洋ナシはよく感じるように思います。

ピノ・グリはしっかり熟せば糖度が上がり、アルコール高めでフルボディの白ワインになります。しかしドイツでそれを目指しているワインは少ないようです。

他の品種と比べるなら、リッチなボディ感と少し穏やかな酸味が特徴でしょう。

世界中のピノ・グリについてはこちらで詳しく▼

グラウブルグンダーとピノ・グリの違いとは

筆者の経験上ではありますが、ドイツのグラウブルグンダーに他国のピノ・グリのような「オイリーな口当たり」というのは感じたことがありません。植物性油脂を口に含む、あるいは天ぷらを食べたあとのような、油膜が舌を包むような感触です。例えばフランスのアルザスのものなどは、頻繁に感じます。

かといって単純に熟度が低いわけでもありません。イタリアのピノ・グリージョのように酸味は高いのですが、スッキリとした風味のシンプルなワインとも限らないのです。

手頃な価格帯においては、イタリアの「ピノ・グリージョ」表記のものと概ね近いでしょう。寒冷地でゆっくり成熟する分、より風味の豊かさはあるように感じますが、明確な差とは言えません。

昔ながらの伝統的なグラウブルグンダーは、このワインのようにステンレスタンク発酵・熟成してつくります。みずみずしい果実感と程よいボリューム感、やや高めくらいの酸味が特徴です。

そういう意味ではオレゴンやニュージーランド/マールボロのピノ・グリとも違いは少ないでしょう。少し酸の高さがあるくらいでしょうか。しかし少なくともオレゴンのものよりは安いです。

ピノ・グリの最高峰を探すなら

醸造法が同じなら、ピノ・グリはそこまで畑の個性を事細かに表現するブドウではないと考えています。それゆえか、「ピノ・グリが好き」って人は少なくない割りに、ピノ・グリでつくる高級ワインは世界的にそう多くありません。きっと価格の期待に応えるほどの違いを表現しにくいのでしょう。

もしあなたがピノ・グリが好きで、特別な日にちょっとぜいたくしたい気分なら、フランスのアルザスかドイツのバーデンから高級品を探すといいでしょう。

ピノ・ノワールやシャルドネの高級品をつくる生産者が、特級畑にグラウブルグンダーも植えている例がしばしばあります。たいていは樽熟成してより複雑な風味を持ったスタイルに仕上げられます。

当店では現在取り扱いはありません。代表例としてはマルティン・ヴァスマーやフランツ・ケラーなどでしょうか。シャルドネとは一味違う、丸みとボリュームのある味わいが楽しめます。

ヴァイサー・ブルグンダーの特徴とシャルドネとの違い

ヴァイサー・ブルグンダー、もしくはヴァイス・ブルグンダーとは、「ピノ・ブラン」として知られるピノ・ノワールの亜種です。

シュペートブルグンダー(ピノ・ノワールのドイツ名)と同様に、昔からドイツで栽培されてきたため、ドイツの土着品種の一つとみなされています。

Weissburgunder(Weisser Burgunder)

由来:ピノ・グリと同じく14世紀に持ち込まれた

主な産地:バーデン、ラインヘッセン、ファルツ

別名:ピノ・ブラン

リーズナブルな価格帯のヴァイスブルグンダーは、それほど特徴的な香りを感じません。リンゴや洋ナシ、アプリコットなどのフルーツは、グラウブルグンダーよりも控えめです。あえて特徴的なのは花の香り。白い花を想わせる繊細で上品な香りを持ちます。

低価格帯、ドイツらしいヴァイスブルグンダー

グラウブルグンダーと同様、昔ながらのドイツのヴァイスブルグンダーは、ステンレスタンク発酵・熟成です。リースリングには暑すぎる土地に植えられ、十分な収穫量が見込めるので、普段使いの手頃なワインとしてつくられてきたのでしょう。

グラウブルグンダーよりもボディ感が軽く、リースリングよりも酸味は控えめ。フレッシュ感を楽しむワインといえば聞こえはいいですが、他の品種との違いを言語化しにくいのも事実です。

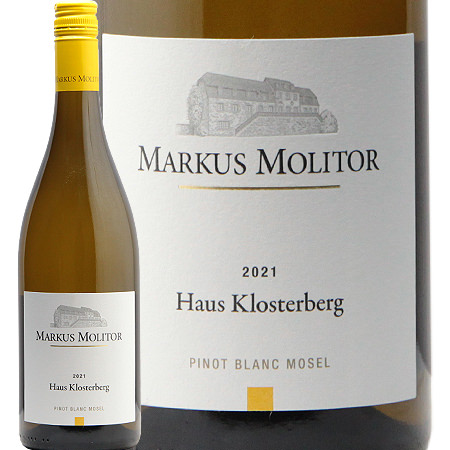

このタイプのおすすめはこのマーカス・モリトールがつくるスタンダードクラス。

これはライバル関係である輸入元の営業さんが、「なんでこれこんなに美味しいの!?」とうらやむほど。同価格帯のピノ・ブランと比べて、風味の凝縮感が一段階高いです。

シャルドネに挑む中級ヴァイスブルグンダー

一方で上級クラスのヴァイスブルグンダーは、シャルドネと同じように樽発酵・樽熟成でつくられます。とはいえそこまで高価なものはほぼ流通していないので、1万円以下、「中級」くらいの価格帯。ここが実は美味しいものがたくさん見つかります。

ただし販売する上で難しいのが、その風味を言葉にするとシャルドネとの違いが分からなくなってしまうこと。

上品なオークの香りが包む、アプリコットや柑橘、リンゴ、白い花などのフルーツの香り。ピシっと緊張感のある味わいで、樽熟成による滑らかさとタンニン、塩味に似たミネラルを感じます。熟成によって風味の複雑さをぐっと増していきそうです。冷涼産地でつくられるシャルドネのコメントに似ているのではないでしょうか。

強いて違いを挙げるなら、味わいはシャルドネより細身な印象。そして花の香りがより華やかに広がります。

同じ価格帯でこれより上品で華やかなシャルドネはそうそうない。そう筆者は考えていますが、なかなか文字では伝わりにくい美味しさなのです。

ジルヴァーナーの特徴とあわせたい料理

「シルヴァーナー」と表記されることも多いこの品種、量の面ではラインヘッセンがメインですが、質の面ではフランケン地方が有名です。

筆者はこの品種を「地味なリースリング」と捉えています。それは決して悪い意味ではありません。

Silvaner

由来:アルプス地方のどこか。17世紀にシトー派修道士が持ち込んだ

主な産地:ラインヘッセン、フランケン、ファルツ

別名:シルヴァーナー、シルヴァネール

ジルヴァーナーはフランケン地方における最重要品種で、栽培面積も最も広いです。(ごく最近ミュラー・トゥルガウを抜いた)

フランケン地方では伝統的な「ボックスボイテル」と呼ばれる扁平形のボトルが使われることが多くあります。必ずジルヴァーナーというわけではなく、他の品種にも使われるのですが、ワインショップで探す際は目印にしてもいいでしょう。

ジルヴァーナーの香りは柑橘やハーブ、干し草などが挙げられます。特にフランケンのものに共通して感じるのは、川底の石や砕いた岩のような土壌のアロマ。硬質なイメージであまり華やかさはありません。

軽やかなボディとやや高い酸味というのは他の土着品種と似ています。それゆえ石のようなミネラル感が一番の特徴でしょう。

ジルヴァーナーは和出汁にあわせて

この石や岩のような風味があるからでしょうか。ジルヴァーナーは魚介の素材とも相性がいいのですが、カツオと昆布出汁のような和出汁との相性が抜群です。

おでんのような煮込み料理、おひたし、なんならかけうどんと。出汁のあとに辛口のジルヴァーナーを飲むと、そのうま味感がより長く続きます。

ワインの味自体はどちらかというと春夏向けでしょうが、あわせる料理を考えると寒い季節の家飲みにも活躍するワインです。

地味なリースリング?

リースリングからフルーツの香りをそぎ落とし、酸味を丸くしたらジルヴァーナー。私はそのように捉えています。

香り豊かでキレがいい。ワイン単体で飲んだ時の満足度は、リースリングの方が高い場合が多いでしょう。

またジルヴァーナーは高級ワインの選択肢がほとんどありません。

基本的にはジルヴァーナーも多収量品種です。手頃なワインを大量生産しやすい代わりに、高級ワインに仕上げても違いに説得力が弱いのではないでしょうか。筆者の少ない経験では、まだ1万円のジルヴァーナーを買いたくなったことはありません。

しかし「自宅での普段飲みワイン」というシチュエーションに限れば、ジルヴァーナーはリースリングに勝る可能性があります。それはフードペアリングの使い勝手の良さによってです。場合によってはワインがもっと美味しく感じる可能性があります。

高いけれど確かに価値のあるシャルドネ

シャルドネはドイツで栽培面積が順調に増えている品種の一つです。

主な産地はラインヘッセン、ファルツ、バーデン。とりわけバーデンに、世界で十分に戦える品質のシャルドネが多く見つかります。

その多くがブルゴーニュにつくり方を学び、土地の個性を表現したオンリーワンのワインをつくろうとしています。

ドイツの環境はこれまでシャルドネには寒すぎました。地球温暖化が進んだことで十分に熟すようになり、多くの生産者がトライしはじめたのは最近のことです。

シャルドネは「お金のとれるワイン」

シャルドネだけを栽培する生産者は基本なく、いくつものブドウ品種を植える中での一つです。

シャルドネが栽培できる環境では、たいていピノ・ノワールやピノ・ブランも栽培できるのでしょう。「手頃な価格帯の白ワインはピノ・ブラン、シャルドネは5000円からの高級品」というようにラインナップの中でクラス分けしているところが多いです。

理由として考えられるのが、お金のとれる品種だから。「シャルドネだから高い」というのではなく、「シャルドネは価格によって味わいが大きくことなり、良いものは高い」と認識されているからでしょう。

ブルゴーニュの特級畑のシャルドネが平気で10万円を超えることを思えば、ドイツのシャルドネの価格はかわいいものです。

もう一つは栽培の大変さから。

これはフランケンのフュルスト醸造所の方が語っていたことですが、リースリングとブルゴーニュ系品種では病気のなりやすさが違うそうです。やはりシャルドネは違う土地に適応したブドウだということ。

きちんと世話をすればいい品質になるのですが、それにはコストがかかる。それが価格に反映されているわけです。

長い生育期間ゆえのち密な風味

地球温暖化により、多くの産地でどんどん収穫が早まっています。ブドウが熟しすぎて糖度が上がりすぎないよう、酸味が落ちないようにそうしているのです。

ただし早く摘めばいいというものではありません。ブドウの樹の開花から収穫まで、生育期間が十分にないと、ち密で複雑な香りというのははぐくまれません。

ドイツでは最も暖かいバーデンでも、ブルゴーニュとほぼ同じくらいの涼しさだと言われています。そこでつくられるシャルドネは、美しい酸味を持ちながら風味が詰まっています。

このラインホールト・コーネリア・シュナイダーがつくるものも、そんな風味の広がりが素晴らしい1本。

この風味のどこに「ドイツらしさ」を見出せばいいか、ゆっくりと飲んでも私には分かりませんでしたが、上品さは価格帯随一と言えるでしょう。

ドイツでわざわざ飲むべきソーヴィニヨン・ブラン

ドイツではソーヴィニヨン・ブランの栽培も増えています。しかし現時点では「人気の品種」とは言えないでしょう。

ソーヴィニヨン・ブランといえば、ニュージーランドのマールボロ、あるいはフランスのロワール。そのほか様々な国でつくられています。別に高くはないけれど手頃なわけでもないのに、なぜドイツで?当然の疑問でしょう。

私はそこに食前&食中酒としての価値を見出します。

残糖ゆえに飲み続けたい

例えば休日の昼下がりに手持無沙汰だから、まだ明るい時間だけどもワインを開けたくなったとします。どう選びますか?

おやつの時間からツマミを食べていては、夕食にさわります。酔いつぶれないようゆっくりワインだけで楽しめるのが理想。そのためには少し甘味を感じるくらいの味わいがベストです。

マールボロのソーヴィニヨン・ブランには残糖があるものが多いですし、カリフォルニアのものはアルコール度数が高くボリュームがあります。これらも食前酒としていいでしょう。

しかしどちらも風味が派手。そのワインをそのまま夕食で楽しむとなると、少しメニューを選ぶかもしれません。

そこでこのドイツのソーヴィニヨン・ブラン。

ほのかな甘味でまろやかさがありつつ、香りはどちらかというとロワール寄り。つつましやかで悪目立ちしないものです。

食前酒からはじめて食中酒としても楽しめる。この絶妙な残糖感は、甘味の調整にノウハウのあるドイツならではではないでしょうか。

特に春夏におすすめしたいドイツの白ワイン

これまでご紹介してきたドイツの白ワイン品種。「冷涼な気候に適した、細身で上品な味わい」という共通点を持ちつつも、それぞれに個性的で違った魅力を持ちます。

あえてそれをひとまとめにするなら、春から夏にかけて、暑くなっていく季節にピッタリの味わいです。スッキリとした酸味は気分をリフレッシュしてくれるうえ、食欲を増進して体力維持に貢献してくれるからです。低めのアルコールゆえの飲み心地の良さもあるでしょう。

その中で高級ワインを見つけやすい品種、普段飲みにこそ適した品種があります。甘口から辛口、スパークリングまで味わいの選択肢も多いです。

今回ご紹介したような品種は、『ドイツワインケナー』という認定試験を受けるなら、ブラインドテイスティングで判別することが求められます。それほどきちんと個性があるのです。

ドイツの白ワインだけで過ごしたって飽きない!そんな多様性の魅力に触れてみませんか?