「ドサージュ」という言葉の意味と程度を知れば、シャンパンやスパークリングワイン選びみ役立ちます。

それはスパークリングワインにおける製造工程の名称であり、仕上がりの糖度を意味する言葉だからです。

よく目にする「BRUT」などの表記は、ドサージュ量に基づいて味わいの辛口・甘口を表したものです。

ドサージュに基づく飲むシーンに応じたピッタリのスパークリングワイン選びをご紹介します。

スパークリングワインの醸造工程「ドサージュ」とは

「ドサージュ」という製造工程は、デゴルジュマン(澱引き)によって目減りした液量を補い、味わいの糖度調整をするためにリキュールを加えることを言います。

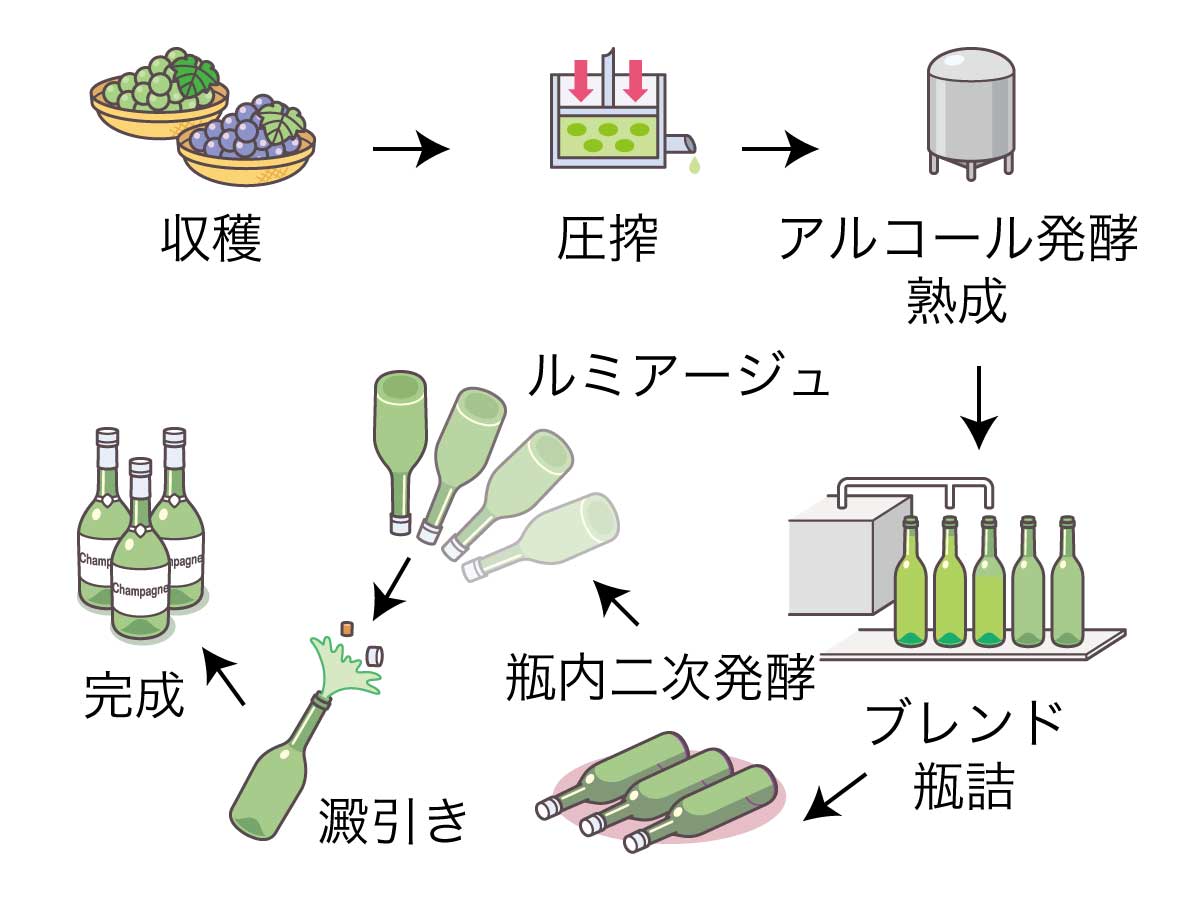

もう少しイメージしやすくするため、伝統的製法によるスパークリングワインのつくり方を簡単にご紹介します。

「dosage」の発音

「ドサージュ dosage」はフランス語で、これをカタカナに表すなら「ドザージュ」と濁るのが発音ルールとして正解だそうです。

しかし私の感じる限りでは「ドサージュ」と表記されていることが多いようです。より多くの方に検索からご覧いただきたいので、少なくとも当面は「ドサージュ」表記を続けるつもりです。

スパークリングワインの製法

スパークリングワインの製法は大きく分けて何種類かあります。中級以上のスパークリングワインの大半に使われる、「伝統的製法」や「瓶内2時発酵」と呼ばれる方法を簡単に図解すると次の通り。

各工程を詳しく知りたい方は次の記事をご参照ください。

伝統的製法以外のスパークリングワインについてはこちら

デゴルジュマンでワインが目減りする

ベースとなる白ワインやロゼワインは、瓶内2時発酵と瓶内熟成の過程を経てシュワシュワしたスパークリングワインになります。その間に酵母の死骸である澱(おり)が沈殿します。そのままだとワインが濁ってしまうので、澱を取り除く作業がデゴルジュマンです。

澱を瓶口に集めたうえで冷却液に口先を漬けて瞬間冷凍。栓である王冠を外せば、澱の部分が内圧により飛び出します。

言葉で説明するより動画の方が分かりやすいでしょう。

この工程でワインの量は澱と一緒に凍った分だけ減ります。多少吹きこぼれる場合もあります。

それを補うのが「ドサージュ」です。

リキュールを加える「ドサージュ」

先ほどの動画で、デゴルジュマンのあとにポンプで液体を注いでいるのがドサージュです。

シャンパンの場合、瓶内熟成の期間は最低15か月。長いものだと10年以上に及びます。それだけ長期間ワイナリーで保管されたあとの出荷工程がでこの作業です。

だからドサージュで加えられるリキュールのことを「門出のリキュール Liqueur d'Expédition リキュール・デクスペディシオン」と呼ばれることがあります。

手作業でデゴルジュマンをする場合、液量に多少の差が生じます。

ワインの販売時にそれが見えないよう、シャンパンのキャップシールは液面が隠れるほど長い、という説もあるようです。

「門出のリキュール」の正体とは

リキュールとは簡単に言うなら副材料を混ぜてつくる甘いお酒のことですから、クレーム・ド・カシスもリキュールですし第3のビールの一部もリキュールです。門出のリキュールには何が使われているのでしょうか。

シャンパーニュ委員会によると、通常は貯蔵していたワインに甘味を添加したものをドサージュに用いるそうです。

MCR(濃縮ブドウ果汁)や特別につくった甘口ワインを使う生産者もいます。

本当かどうか分かりませんが、「そんなのただの砂糖水だよ」という生産者もいるのだとか。

ドサージュは何のため?

ドサージュの目的は先述のとおり減ったワインの補充が一つ。

もう一つは味の調整です。「リキュール」とあるとおり甘味を加えてバランスをとるのです。

炭酸で甘味を感じにくいバランス調整

炭酸の刺激があると甘味は感じにくくなります。

時間がたって炭酸が抜けたコーラは、甘すぎて美味しくないですよね。逆に甘味が全くないと、炭酸がある状態では酸っぱさが目立ちがちです。

瓶内2時発酵が終わった段階で、残糖度は1g/L以下になるそうです。炭酸なしにも甘味を全く感じないほど。スパークリングワインは高い酸味を持つものが多いので、そのまま飲めば「酸っぱい」と感じることが多いでしょう。

だから甘味でバランスをとるのです。

でも「ちょうどいい甘さ」は好みが関係します。だから「BRUT」などを表記してわかりやすくしています。

ワインに表記される糖度とは

ワインの甘味の強さは、1L中に含まれる糖分をグラム数で表されます。「〇g/L」と表記します。

一般に「辛口」と言われる白ワインは4g/L以下、赤ワインは2g/L以下です。

一般的な飲み物に例えると、アクエリアスで47g/L程度。微糖の缶コーヒーですら約20g/Lです。

スパークリングワインは糖分が加えられているといっても、他の飲み物と比べると少な目です。

「BRUT」だけじゃない甘辛表記一覧

スパークリングワインによく見かける「BRUT」の文字。

これはドサージュで調整された仕上がり糖度を表しており、残糖が0~12g/Lの範囲にあることを示します。12g/Lの上限値であっても炭酸がしっかり保たれている状態では「甘い」とは感じません。

残糖度とか細かいことがよくわからなくても「BRUTと書いてあれば辛口」と思っておけば問題ありません。

スパークリングワインの各国甘辛表記一覧

「BRUT」表記が一番多いスパークリングワインですが、実は他の表記もあります。「BRUT」は世界共通ですが、言語によって表記が違うものも。ドサージュ量に応じた甘辛表記は次の表のとおりです。

| フランスの呼び名 | イタリアの呼び名 | ドイツの呼び名 | スペインの呼び名 | 残糖度 |

|

Brut Nature ブリュット・ナチュレ |

Brut Nature ブルット・ナトゥーレ |

Brut Nature ブリュット・ナトゥア Naturherb ナトゥアヘルプ |

Brut Nature ブルット・ナトゥーレ |

3g/L未満 リキュール無添加 |

|

Extara Brut エクストラ・ブリュット |

Extara Brut エクストラ・ブルット |

Extara Brut エクストラ・ブリュット |

Extara Brut エクストラ・ブルット |

0~6g/L |

|

Brut ブリュット |

Brut ブルット |

Brut ブリュット |

Brut ブルット |

0~12g/L |

|

Extra Sec エクストラ・ドライ |

Extra Dry エクストラ・ドライ |

Extra Trocken エクストラ・トロッケン |

Extra Seco エクストラ・セコ |

12~17g/L |

|

Sec セック |

Seccoセッコ、Dryドライ Ascicuttoアシュット |

Trocken トロッケン |

Seco セコ |

17~32g/l |

|

Demi-Sec ドゥミ・セック |

Semi-Secco セミ・セッコ、 Abbocato アッボカート |

Halbtrocken ハルプトロッケン |

Semi Seco セミ・セコ |

32~50g/l |

|

Doux ドゥ― |

Dolce ドルチェ |

Mild ミルト |

Dolce ドゥルセ |

50g/l~ |

「BRUT」を基準に甘くなっていく方向には想像がつきやすいでしょう。

でも「BRUT」以下の糖度はどう違うのでしょうか?

ドサージュの量で辛口の味わいはどう変わる?

BRUTの0~12g/Lの範囲で、甘味は感じずとも口当たりのボリューム感は大きく変化します。ドサージュが多いとボリューム豊かでリッチな味わいになり、ドサージュが少ないとスマートで引き締まった味わいになります。さらに酸味や風味とのバランスが加わり、全体的な味わいの印象を形作ります。

シャトー・ド・ロレはシュナン・ブラン100%でBRUTと「BRUT ZERO (EXTRA BRUT)」をつくっています。比較すれば違いが分かりやすいでしょう。

ブドウ由来の熟した甘い風味や、長い熟成による酵母由来の風味を持つならば、少ないドサージュでもバランスがとれるでしょう。

逆にブドウの力が弱いなら、少し多めのドサージュを加えた方が親しみやすく飲みごたえのある味わいに仕上がります。

それゆえ1000円台の手頃なスパークリングワインはどちらかというとドサージュ量が多め。「BRUT NATURE」はめったにありません。

「BRUT]と「EXTRA BRUT」って違うの?

よくよく見ると、6g/L以下の糖度は可能な表示が重複しています。

3g/L以下のスパークリングワインは、「BRUT」「EXTRA BRUT」「BRUT NATURE」3通りの表記ができることになります。これって意味があるのでしょうか?

まず「BRUT」の表記がもっとも広く認知されています。だから単に「辛口スパークリングワインですよ」ということを示すため、大衆向けのスパークリングワインにあえて「EXTRA BRUT」を使わないということはあるでしょう。

「ドサージュは少ない方がブドウ本来の味わいが表現される」生産者はそう考えるようです。ブドウ以外に加えるものを少なくしたいのでしょう。だからか自社畑のブドウから個性のあるシャンパンをつくりた小規模生産者の方が、「EXTRA BRUT」「BRUT NATURE」の極辛口をつくる傾向にあると感じます。

例えばドント・グルレのこのワインは、1.5g/Lの「EXTRA BRUT」表記です。

|

|

ドサージュ量はブドウの熟度によってヴィンテージで変えることもあります。

年によって「EXTRA BRUT」「BRUT NATURE」の表記を変えれば、別の製品と消費者は捉えることがあるかもしれません。だから3g/L以下でつくる場合も「EXTRA BRUT」表記をする。ラインナップとしてそう判断することもあるはずです。

昨年は「BRUT NATURE」って書いてあったから、この「EXTRA BRUT」は新しいワインなのかな?

こういうややこしさが生じないようにです。

一方で「BRUT NATURE」は「リキュールを全く加えてない」ということを示す場合に使われるようです。

こんなシーンにはこのドサージュで

スパークリングワインの味わいはドサージュ量だけでは決まりません。ブドウ品種や産地、生産者のスタイルなどが影響するので、「私はEXTRA BRUTが好き」のようには決まらないのです。

でもドサージュ量による味わいの傾向はあるので、飲むシーンによってはドサージュの知識がワインを選ぶヒントになるでしょう。

「Extra Sec」以上が活躍するシーン

「Extra Sec」「Sec」「Demi-Sec」「Doux」などに属する、ハッキリと甘さを感じるスパークリングワイン。

これらはワインに不慣れな方の入口として、親しみやすく感じてもらえるはずです。だからいろいろな経験値の人が集まるパーティーの際に用意する1本としてピッタリでしょう。

ドサージュ表記はありませんが、手頃な甘口スパークリングワインとしては「アスティ」が手に入りやすいです。

「DEMI-SEC」表記のこのカヴァは、キンキンに冷やせばそれほど甘くなく、温度上昇とともにまろやかな味わいに変化します。

実はこの上の3000円、4000円台が空白ゾーンで、甘口スパークリングワインがほとんど流通していません。

もっと価格を上げれば、甘口のシャンパンがあります。こちらは「DEMI-SEC」。

チューハイなどの甘いカクテルが好きな方には受けがいいでしょう。

「EXTRA BRUT」と「BRUT NATURE」

ドサージュをかなり絞ったこの2つのスパークリングワイン。スマートで酸味際立つ味わいは、まず夏の暑い時期に飲む1本として最適です。ジメっとした気分をふっとばし、汗をかいた体に染み込むような味わいです。

沈んだ気持ちをシャキっとリセットしたいといきにもいいでしょう。それにはスッキリ飲めるだけじゃなくて、自然と笑顔にさせてくれるような複雑で芳醇な香りが必要です。

参考記事▼

もう一つの提案は「泡が抜けても楽しみやすい」という点です。

ドサージュ量が少なければ、炭酸が抜けて甘味がもったり感じる味になるということもありません。

ただし甘味さえなければスティルワインになっても美味しいわけではないので、もともと美味しいスパークリングワインであることが前提。

お酒に強くなかったり、家飲みが毎日でない方も、泡がなくなっても美味しいなら一人暮らしでも開けやすいでしょう。

「BRUT」のうちドサージュ多めのもの

便宜的に9~12g/Lを「BRUTのうちドサージュ多め」とします。

このあたりが一番味わいの豪華さを感じやすく、一般受けします。だから7人前後かそれ以上のパーティーにおける乾杯の1本に最適。

一口目から「あ!美味しい!」となり、グラス1杯で満足できるでしょう。

またこういうタイプは香りが上がってこないほどキンキンに冷やしてもバランスが崩れません。だから激安のスパークリングについては、ドサージュちょっと多めのものをよくよく冷やしてグビっと飲むのが最適。給料日前の週末にいかがでしょう?

※ドサージュ情報不明

「BRUT」のうちドサージュ少な目のもの

ドサージュ6~9g/Lだと「BRUTのうちドサージュ少なめ」。

おそらくこのあたりがボリュームゾーンです。いろいろな種類から選べますが、ドサージュ量がわからないものも多いです。

シチュエーションで提案することは難しいのですが、「生産者を知るにはまずここから」というポジションと言えるはず。

特にシャンパン生産者にとってスタンダードクラスは、世界中の人に飲み続けてほしいワイナリーの看板商品です。自分たちが考える伝統の「美味しい」が、これくらいのドサージュ量であることが多い。つまり最も哲学が表れています。

いつ飲むかわからないけど買っておきたいとき。BRUTのドサージュ少なめなら活躍の幅が広いはずです。

知るとより捗るワイン選び

「BRUTと書いてあったらスパークリングワインの辛口」

極論言えばそれだけ知っていたら十分です。

でもドサージュ量を示す「EXTRA BRUT」など他の表記や、それでワインの味わいはどう変わるのかを知っておくのは無駄にはなりません。飲んだことのないワインについて味わいの予想をつけたり、シチュエーションに応じたワインを選ぶ助けになります。

今度スパークリングワインを口にするとき、よければ「この残糖度はどれくらいだろう?」と気にして味わってみ