シャンパンの醸造法について詳しく知れば、選びやすくなりその味わいをより深く理解できます。赤ワインや白ワイン以上に、醸造の選択がより味わいに大きく影響するからです。ベースワインの醸造法について、樽熟成とマロラクティック発酵の有無で4タイプに分類しました。特徴とそのメリットを知れば、好みやシチュエーションに応じたシャンパン選びに自信が持てることでしょう。

シャンパン選びのポイントとは

シャンパンは基本高価なので、他のワインにも増して選び方を失敗したくありません。有名なものの方が安心感があるので手に取りがちですが、それでは毎回同じようなものになってしまう。

新たな生産者を開拓しつつ、好みに近いものをチョイスしたい。そのためにはワインのスペックや説明から、「だいたいこんな味だろう」をいかに正確に予想できるかがカギです。

シャンパンの風味を大きく左右する重要ポイントとは、次の通りだと考えます。

|

|

どれも重要ですが、今回は「ベースワインの醸造法」に注目します。他のポイントについても簡単にご紹介します。

ドサージュとは

シャンパンをはじめスパークリングワインは、瓶内熟成が終わった後に出荷前に澱引きが行われます。その目減り分を補い、味わいを調整すべく、リキュールが加えられます。そのリキュールを加えること、および加えた上での仕上がり糖度を「ドサージュ」と言います。

「BRUT」は通常の辛口。より糖度が低い「EXTRA BRUT」や「BRUT NATURE」、逆に少し甘みを感じる「Demi Sec」などつくられます。

ドサージュについて詳しくはこちらの記事で▼

ブドウ品種と生産地区

ワインと同様、シャンパンにとってもブドウ品種は重要です。しかしその影響力はワインほど強くはありません。

それはシャンパーニュ地方において、主要3品種である、ピノ・ノワール、ムニエ、シャルドネをブレンドするのが基本であるから。またたとえ単一品種でも産地や生産者のスタイルによって、大きく味わいが異なるからです。

シャンパン選びの基本についてはこちらの記事で▼

瓶内熟成期間とヴィンテージ

シャンパンにおいて「ヴィンテージ」とはいろいろな意味を持ちます。

まずシャンパンは「NV ノンヴィンテージ」つまりヴィンテージをブレンドすることで、毎年同じような味を目指すのが基本です。それでもメインとなるヴィンテージの作柄は味わいに影響します。

一方で上級シャンパンを中心に、「ミレジメ」と呼ばれる単一生産年のシャンパンもつくられています。たいていはNVのものより熟成期間が長く設けられます。

瓶内熟成の期間が長いと、酵母の自己分解に由来するパン種やブリオッシュなどの香りがより強くなります。

詳しくはこちらの記事で▼

またワイナリーを出荷後の瓶熟成が長いシャンパンを、「ヴィンテージ・シャンパン」と呼ぶこともあります。

生産規模や形態

シャンパーニュ地方は伝統的に、栽培と醸造の分業体制。「メゾン」と呼ばれる大規模生産者が、多くの契約栽培農家からブドウを購入してシャンパンをつくります。生産規模を大きくしやすい一方で、それを毎年販売しきるため、味わいは万人受けを狙ったものが多い傾向です。

対して自社畑で栽培したブドウのみからつくるドメーヌ型の生産者もいます。生産規模が小さいこともあり、より個性的なシャンパンをつくる傾向です。

詳しくはこちらの記事で▼

ベースワインの醸造法とは

伝統的なスパークリングワインの製法においては、まず白ワインをつくり、それをブレンドして瓶詰、瓶内2次発酵の過程へとすすみます。この白ワインを「ベースワイン」と呼びます。

通常の白ワインと同様の醸造オプションがあります。すなわち白ワインを発酵・熟成させる容器は、ステンレスタンクなのかオーク樽なのか。それからマロラクティック発酵はさせるのかブロックするのかです。

オーク樽熟成といっても、新樽をつかって樽香をハッキリつける生産者は稀。多くは旧樽を使うことで風味に複雑性を持たせ、口当たりの厚みを増すことが狙いです。

シャンパンのオーク樽熟成についてはこちらで詳しく▼

マロラクティック発酵はオーク樽やステンレスタンクの中で起こります。

マロラクティック発酵とはアルコール発酵の後に起こる反応。乳酸菌の力でワイン中のリンゴ酸を乳酸へと変えます。これによりシャープな酸味がまろやかな印象になります。自然と起こる反応であり意図的に起こしてコントロールすることもできますが、冷却&ろ過や亜硫酸添加で意図的に止めることもできます。

マロラクティック発酵についてはこちらで詳しく▼

これらは醸造上のオプションです。醸造家が生産者のスタイルにあわせて、使うかどうかを決めます。

たいては部分的に用いて適切な比率でブレンドします。一方でその有無を生産者のスタイルとして決めているところもあります。

今回はベースワインのスタイルに特徴を持ったシャンパンに注目してみます。

樽熟成なし & マロラクティック発酵あり

シャンパンにおいて最も基本となるのがこのスタイル、ベースワインをステンレスタンク発酵・熟成し、マロラクティック発酵を行うというものです。

ブドウ栽培の北限近くにあるシャンパーニュ地方で、シャンパン用のブドウは早摘みします。潜在アルコールが11%程度の状態で収穫するので、かなり高い酸味が残っています。それを和らげるためにマロラクティック発酵をするのが基本とされたのです。

加えて発酵・熟成においては、ステンレスタンクを用いた方がより安定的かつローコストです。

特徴と味わいのポイント

発酵と熟成段階において、ステンレスタンクで嫌気的に醸造されます。ゆえにブドウのピュアさやフレッシュさがしっかり風味に現れます。

その上でマロラクティック発酵しているので、酸味は尖らずまろやかな印象。

最も万人受けするタイプと言えるでしょう。逆にこのタイプで個性を主張しようとすると、ブドウの品質がよほど高かったり、熟成期間が長いなどがないと違いを感じにくいかもしれません。

よって4分類の中でこのタイプをチョイスすべきシチュエーションは大規模パーティー。好みの分からない人も含めてたくさん集まり、同じ銘柄を何本も開ける場です。ボトル差が少ないかどうかは生産者次第でもあるのですが、最も品質を安定させやすい手法という意味で安心です。

代表的な銘柄

樽なし/マロありのベースワインを中心とするシャンパンメゾンは多いでしょうが、100%であることを公表しているところは少ないです。

その一つは「ポル・ロジェ」。ピュアな果実味を狙って、醸造に一切木樽を使わないと話していました。

「ドゥラモット」は後に紹介する「サロン」の姉妹メゾンですが、こちらは全てマロラクティック発酵を行う点が異なります。

参考:https://v1.vinous.com/articles/champagnes-salon-delamotte-1959-2007-jun-2016?utm_source=chatgpt.com

この他当店で取り扱っている生産者は次のとおり。

フードペアリングの提案

個性が抑えめという点で料理の相手をあまり選ばないタイプ。その上で提案するなら、フルーツなどを使って適度に甘味のある前菜です。

ステンレスタンク醸造によるピュアなフルーツ感は、生のフルーツのジューシーさにマッチ。料理の甘味によってシャンパンの酸味が引き立っても、もともとがまろやかな酸味なら大丈夫でしょう。

乾杯用の1杯としてスタートし、アンティパストまで。印象が強すぎないスターターの役割を果たしてくれるでしょう。

樽熟成なし & マロラクティック発酵なし

ステンレスタンクで発酵・熟成を行い、マロラクティック発酵はブロックしたものをベースワインとします。

このタイプは少し飲み手やシチュエーションを選ぶかもしれませんが、だからこそピタっとハマれば無上の喜びです。

特徴と味わいのポイント

樽熟成をしないことによる細身な口当たり。そこにマロラクティック発酵しないことによる高い酸味。フレッシュさやシャープさが際立つのがこのタイプです。

このシャープな酸味ゆえ、キレが良く清涼感があります。こういったシャンパンを飲みたくなるのは気分をリフレッシュしたいとき。

なにか悩んでも仕方のない理由で落ち込んでいるときや、仕事に忙殺されて頭が沸騰しているとき。クールな印象の味わいが、気分をスカッとさせてくれます。

ただし瓶内熟成がかなり長い高級クラスのシャンパンは、上記のものとは大きく雰囲気が変わることがあります。

ブラン・ド・ブランの最高峰と言われる「サロン」も、ステンレスタンク発酵&マロラクティック発酵なしのスタイル。しかしその味わいは時に「フルボディ」と評されるほど、ボリューミーで力強いものです。

代表的な銘柄

このスタイルでシャンパンをつくる代表格と言えるのが、ランソン、ゴッセ、ローラン・ペリエなどです。

ランソンの「ブラック・クリエイション」などはその傾向が顕著。細身でシャープ、エレガントな味わいです。

ランソンについてはこちらの記事で詳しく▼

当店で取り扱い銘柄は少ないのですが、「ゴッセ」もまたステンレスタンク&ノンマロのスタイル。(参考https://terravert.co.jp/winery/france/champagne/gosset/)

酸味がシャープな分、瓶内熟成の期間を長くとることでバランスをとっています。

当店で生産者のスタイルとしてステンレスタンク&ノン・マロラクティック発酵を掲げているのはおそらくこれだけ。完全には醸造法を調べきれない生産者もいますので確実とは言えませんが、最も少ないタイプであるのは確かです。

フードペアリングの提案

ステンレスタンク&マロなしスタイルのシャンパンは、そのシャープな味わいから、料理とあわせてこそ活きると言っていいでしょう。

イメージとしては仕上げにレモンを絞って食べるような料理。そのレモンの代わりにキュっと締まるシャンパンの酸味をあわせるのです。

例えばフランス料理の定番である生牡蠣や、様々なシーフードのグリルなど。食事を進ませるという役割でなら、シンプルに焼き上げた肉料理にもいいでしょう。

樽熟成あり & マロラクティック発酵あり

最もリッチな味わいに仕上がるのが、この樽熟成したうえでマロラクティック発酵もするスタイルです。

シャンパンづくりには瓶内2次発酵後の瓶内熟成の段階で長い期間を必要とします。ベースワインを樽熟成するなら、その2次発酵の前にも時間が必要です。長い時間をかけたぜいたくなつくり方と言えるでしょう。

このスタイルのシャンパンは、少人数でゆっくり飲むというより、パーティーシーンでより活躍しそうです。

特徴と味わいのポイント

風味が複雑でさまざまな香りがグラスから漂うのが、この樽熟成&マロありスタイルの特徴です。

特に瓶内熟成の期間が長いものはその特徴が顕著にあらわれます。「ブリオッシュ」に例えられる甘いパンのような豪華な香りが漂い、高級感を与えます。

酸味がシャープでない点で、マロなしスタイルのものより人を選びません。風味の複雑さが「小難しさ」に感じられるかもしれないので、ワイン初心者におすすめと言えるかは微妙ですが、ワイン好きの間には広く受け入れられるでしょう。

だからこそ様々な人が集まるパーティーシーンに向いています。ステンレスタンク発酵&マロありスタイルに比べて風味が濃厚なので、少量でも満足しやすいです。1本を8人以上で分けあうような一人分が少ないシーンでは、最も適しているでしょう。

乾杯用だけではありません。この豊満な味わいは、赤ワインの後でも物足りなくないので、「締めシャン」を楽しむのもいいでしょう。

代表的な銘柄

上記のスタイルを最も体現していると言えるのが「ボランジェ」でしょう。

ボランジェは自ら樽職人を雇用し、醸造に使う4000個のオーク樽をメンテナンスしているといいます。

この他当店で取り扱っている生産者は次のとおり。

フードペアリングの提案

この豪華な風味を最大限味わいたいのなら、あえて食べ物とあわせないことを最初に提案します。風味にボリューム感があるので、シャンパン単体で飲んでも口が寂しくはならないでしょう。

その上で合わせる料理を選ぶなら、クリームを使ったシーフード料理や、トリュフを添えて複雑さを加えた料理などがいいでしょう。シャンパンのクリーミーなニュアンスが、料理の風味をより引き立てます。ブリオッシュのアロマにあわせて、パウンドケーキやフィナンシェのような焼き菓子も面白いです。

樽熟成あり & マロラクティック発酵なし

ベースワインをオーク樽で発酵・熟成しますが、マロラクティック発酵はブロックして高い酸味を残します。

シャンパン好きが好むと言いますか、玄人受けしやすいのはこのタイプではないでしょうか。

特徴と味わいのポイント

樽熟成による風味の複雑さと、マロラクティック発酵なしによる力強い酸味を備えた、最もメリハリのある味わいがこのタイプです。

風味に豊かさがないと酸味のシャープさが目立ってしまうので、瓶内熟成の期間を長くとってリリースされるものが多いように感じます。

熟成ポテンシャルが最も高いと言ってもいいでしょう。醸造段階においてある程度酸素と触れるものの方が、出荷後の酸化に強いと言われます。樽熟成で酸化的につくられており、その上で酸度も高いので、より長い熟成に耐えられるのでしょう。

「子供のバースデーヴィンテージを購入して、成人したら一緒に飲む」そんな楽しみ方をするなら、このタイプがおすすめです。

代表的な銘柄

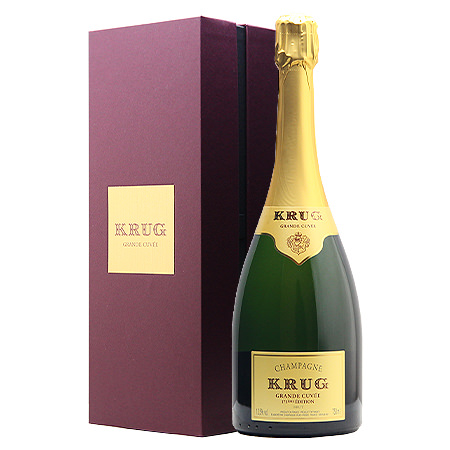

シャンパーニュトップクラスの高級ブランドである「クリュッグ」は、全てのベースワインを小樽で発酵し、マロラクティック発酵を行いません。スタンダードである「グラン・キュヴェ」の最新のものでも、ベースヴィンテージはおよそ8年前。かなり長期熟成してからリリースされます。

ルイ・ロデレールはベースワインの発酵に部分的にオーク樽を使用。マロラクティック発酵はブロックしているものが多いです。例えば有名な「クリスタル」は、長期熟成前提であることからもマロラクティック発酵は0%。キュヴェごとの詳細が公式HPで公開されています。

この他当店で取り扱っている生産者は次のとおり。

■サヴァール (在庫なし)

フードペアリングの提案

このタイプのシャンパンにあう料理は、基本的には「樽熟成&マロあり」スタイルのものと同系統でしょう。違いを示すなら、クリームをつかった料理であれば少しライトな味わいの方がバランスをとれるという点です。

熟成期間が長いものが多いことから、生の食材をつかったものよりは、火を通した料理の方がベターでしょう。

しっかり酸度が高いことから、泡が抜けてきても甘味が目立ちにくく、バランスが崩れません。少人数で時間をかけて楽しむ1本という使い方がおすすめです。

シャンパン選びに自信が持てるように

好みやシチュエーションに応じてシャンパンを選ぶのは難しいです。ワイン選びの基本である「品種と産地で選ぶ」というのが、あまり通用しないからです。

しかし「シャンパンならどれも同じ味」なんてことは全くなく、白の辛口シャンパンに限っても味わいは実に様々。それゆえ「このシャンパンはこのシーンに適している」という使い分けがあります。

1本1本が高価なので、片っ端から飲んで勉強するわけにもいきません。

だからこそ注目すべきが、今回ご紹介したような醸造法です。もちろんベースワインの容器とマロラクティック発酵が全てではありませんが、品種や熟成期間と同じくらいの影響を持つと考えます。

「このシャンパンはこういう醸造をするから、こういう味になる。だからこのシーンにあわせて選びました」

そうやって話せるようになれば、自信を持ってシャンパンが選べます。ただ「こないだ飲んで美味しかったから」とは重さが違うでしょう。有名銘柄に限らず、日本に入って来たばかりの無名生産者でも手を出しやすいはずです。

醸造法からシャンパンを選べるようになることは、ワイン初心者を脱して「ワインを嗜むオトナ」へステップアップする一歩と言えるでしょう。