極寒の地でつくられる希少なデザートワインの一種「アイスワイン」は、愛好家はもちろんワイン初心者にとっても魅力的。貴腐ワインと比べて小難しさがなく、万人におすすめできるピュアな甘みにうっとりします。少量で高価なものが多いのも、その製法と生産が限られる理由を知れば納得できるでしょう。家飲みワインの締めにもプレゼントにも活躍する、おすすめのアイスワインについてご紹介します。

アイスワインとは?その魅力と特徴

「アイスワインって何?」「聞いたことはあるけれども、飲んだことはないなぁ」

そんな方も安心してください。基礎からやさしくお話します。ワインは飲み始めたばかりでよくわからない方や、甘いワインがお好きな方は必見です!

言語の違いにより「アイスワイン ICE WINE」という英語表記と、「アイスヴァイン ICEWEIN」というドイツ語表記がありますが、どちらも同じものです。

アイスワインのつくり方

アイスワインは非常に濃厚な甘味の白ワインで、デザートワインの一種です。

冬の早朝に凍結したブドウを収穫し、糖分や風味が凝縮した果汁を使ってつくられます。果汁糖度が高いので、全てがアルコール発酵に使われることなく残り、甘口のワインとなるのです。

「アイスワイン」という言葉から、氷の入ったワインだと誤解することもあるようですが、普通のワインとは製法が違います。

ジュースを凍らせる、あるいは凍ったジュースを半解凍の状態で飲むことを想像してください。糖分をはじめとした風味成分により凝固点降下が起こり、0℃以下であっても全体は凍りません。部分的に氷ができることで、ジュースの部分はもっと甘くなります。

私が子供のころ、「チューペット」という氷菓子を食べていました。ゆっくり食べていると最初は甘くて美味しいのに、あとに味がスカスカの氷が残りがちだったのを覚えています。

アイスワインはその一番甘いところの果汁だけをぜいたくに使ってつくるワインなのです。ただしこれは、同じ量のブドウからつくれるワインの量が普通より減ってしまうことを意味します。

アイスワインの希少性:限られた生産地域

アイスワインがつくられる国は、基本ドイツ、オーストリア、カナダの3か国だけです。

ホテルオークラのサイトに、よれば「アイスワイン」は登録商標であり、他の国でつくっても名称は使えないとのこと。

ただしオーストリアのワイナリーが隣国ルーマニアでつくるアイスワインもあるようです。3か国以外はほぼ見ませんが、厳密な話ではないかもしれません。

それはブドウが栽培可能で、なおかつ冬にそこまで冷え込む地域が少ないからです。他の国でつくろうと思ってもつくれないのです。

ドイツで「Icewein」を表記するためには、収穫日の観測気温がー7℃以下である必要があります。寒冷地のドイツであっても、そこまで冷える冬は少なくなってきました。

地球温暖化の影響で、アイスワインの生産は少なくり、より希少になっています。

アイスワインの希少性:高い生産リスク

アイスワイン用のブドウは冬に収穫されるものですが、本来ブドウの収穫期は秋です。ドイツでも10月から遅くとも11月には収穫を終えます。それに対してアイスワインの収穫は1月に入ることもあります。(その場合も前年のヴィンテージが表記されます)

アイスワインに非常に熟したフルーツの風味があるのは、それだけ過熟させているからでしょう。

つまりアイスワインをつくるためには、完熟したブドウを「アイスワイン用に残しておこう」という選択が必要なのです。これはリスクを伴います。

これは日本ではまずできないこと。日本のブドウ畑はどこでも周りを見渡せば近くに山があります。そこには鳥や獣が住んでいて、甘く熟したブドウは彼らの絶好の餌です。アイスワインの生産国ではどうしているのでしょうか。

ブドウを樹に残していれば、カビなどの病気のリスクがあります。そうしたリスクを潜り抜けたとて、冬が十分に冷えなければアイスワインはつくれません。

ゆえにアイスワインは希少で高価。どこでも見かけるわけではなく、スーパーマーケットではめったに売っていません。ワイン専門店で探すのがいいでしょう。

アイスワインの味わいと楽しみ方

こうしてつくられるアイスワイン。その名前が広く知られているのは、「こんなワインもあったんだ!」と一度飲んだら忘れられない味だからでしょう。

その楽しみ方とあわせて味わいの特徴をご紹介します。

アイスワインの味わいの特徴

アイスワインは極めて濃厚な甘味と、余韻をスッキリとさせてくれる高い酸味をもった味わいが特徴です。

アイスワインは「凍ったブドウからつくる」という製法ではあるのですが、例えばドイツなどではラベル表記する際には果汁の最低糖度が決められています。なので「甘くないアイスワイン」というものはつくられていません。(※)

アイスワインは様々なブドウ品種でつくられます。なので香りの特徴を一概に語ることはできませんが、共通するのは熟したフルーツ香です。甘い香りとまざることで、アプリコットや黄桃をコンポートにしたような香りや、ハチミツの香りを感じることが多いです。

単に甘いだけではべったりとした口当たりで、後味がくどくなってしまいます。しかしアイスワインには通常の白ワインよりずっと高い酸味があります。「甘酸っぱい」味わいなので、飲んだ後は上品でスッキリ。また飲みたくなるのです。

《豆知識》アイスワインの辛口!?

1971年以前のドイツのワイン法においては、アイスワインは「凍ったブドウからつくる」という意味で、糖度の規定はありませんでした。冬に至るまで十分甘く熟さないブドウが凍れば、果汁糖度はそれほど上がりません。そうであればアルコール発酵でほとんど糖分を使い切り、半辛口~辛口のアイスワインができた例もあるようです。

ただそんなワインを後世に残しておくかは別の話で、現存するものを見たことはありません。

アイスワインと貴腐ワインの違い

アイスワインによく似たワインとして、「貴腐ワイン」というものがあります。これも非常に濃厚な甘味のデザートワインの一種。ただし果汁が凝縮する理由が違います。

収穫期の白ブドウに「貴腐菌」という菌がついて果皮に穴を開けます。乾燥した日中に果汁の水分が蒸発し、カビの生えたレーズンのような見た目になります。そうして凝縮した果汁からつくるのが貴腐ワインなのです。

貴腐ワインにはセメダインにも似た独特の香りがあります。またオーク樽熟成されることも多く、香りの複雑さはアイスワインに勝ることが多いです。糖度や酸味は品種・産地・生産者によって違うので単純な比較はできませんが、アイスワインと大きくは変わりません。

ワイン愛好家はどちらも好む人が多い一方で、ワイン初心者の人が貴腐ワインを飲むと「何これ!?変な香り」と感じてしまう可能性もあります。私は最初とっても有名な貴腐ワインの香りを嗅いで、「古びた物置の臭い」と思ってしまいました。

単純明快に美味しそうな香りがするのはアイスワインの方です。また、生産可能な地域もアイスワインの方が限られます。

アイスワインは一度に飲み切らなくていい

「ワインは開けたらその日のうちに飲み切らないと」

それが間違いとは言いません。1000円以下の低価格ワイン、あるいは逆に高価で希少な古酒などは、開けたてに感じた美味しさが翌日には無くなっていることもよくあります。

一方で1本3000円を超えるような白ワインの古くないもので、開けた翌日に味が悪くなるものの方が少ないです。5日程度に分けても美味しく飲むことができるものも多いのです。

それに輪をかけてアイスワインは長持ちします。たいていのものが冷蔵庫保管で2週間は余裕。さすがにちょっとずつ香りは弱くなるものの、変に酸っぱくなったりイヤな味が出てくることは、経験上ありませんでした。コルクを軽く押し込んで栓をしただけ。アルゴンガスを入れたりして酸化対策をしなくてもです。

例えば1日3口分程度の30mlだけ飲んだとします。アイスワインは375mlボトルが多いので、約12日分。たまに飲まない日があっても十分美味しく飲み切れます。むしろ1日30mlでガマンする方が大変かも?

アレルギー体質ではないにせよ、お酒に極端に弱い。そんな方でもアイスワインなら飲み切れないかもの心配は不要です。

また他のワインや他のお酒を飲む人には併用もおすすめ。いろいろお酒を飲んだ後の締めの一口にアイスワインを飲めば、高い満足感で布団に入れそうです。

アイスワインで成人した息子・娘と乾杯

アイスワインの飲みごろは長く続きます。これは抜栓前、瓶で保管した状態についてもです。高い糖度と高い酸度、それから高い亜硫酸添加量(※1)ゆえに、極甘口ワインは時間による味わいの変化・劣化が少ないです。

前提としてワインセラーなどの適切な環境での保管が必須です。それさえ気を付ければ、今美味しいアイスワインを20年後にも味わうことは十分可能でしょう。

ゆえに息子・娘が生まれた際にバースデーヴィンテージとして購入される方も多いです。

20歳になったばかりでお酒を飲んだことのない人が、高級なボルドーの熟成ワインを飲んで、ワインの美味しさに目覚める姿。私は全く想像できません。酸っぱくて渋いですから。そんな高級品はワインの良さが理解できるようになった後で一緒に飲めばいい。

成人して初めて飲ませてあげたいワインには、断然アイスワインをおすすめします。貴腐ワインに比べても、ピュアで芳醇な甘味は、初めて飲んでもわかりやすい美味しさだからです。

ただし、毎年手に入るとは限らないのが難点です。※2

※1 糖分量の多いワインは再発酵リスクが高いので、通常のワインよりも高い濃度で酸化防止剤である亜硫酸を添加することが許可されています。

※2 アイスワインが発売されるのは他のワインよりもやや遅く、ヴィンテージから3~5年程度かかります。焦らずじっくり探して確保していけばOKです。

アイスワインの主要品種

アイスワインに使われるブドウ品種はある程度の種類があります。

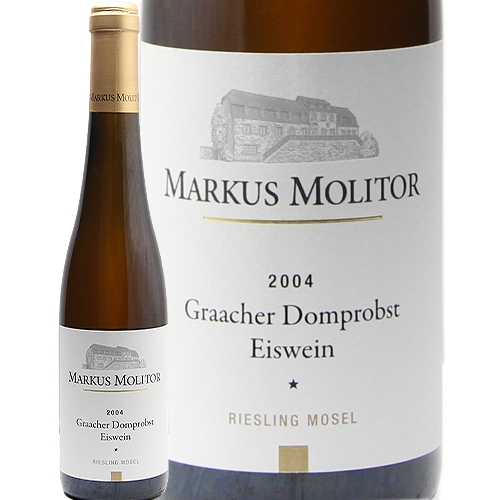

ただしその頂点と言えるのはリースリング。これは取引価格から考えても間違いないでしょう。

よく見かけるアイスワインのブドウ品種

様々な種類のアイスワインを見かける生産国はドイツのカナダ。それぞれの主要品種は次の通りです。

ドイツの主要品種

リースリング、ジルヴァーナー、ショイレーベ、ピノ・ノワールなど

カナダの主要品種

ヴィダル、リースリング、カベルネ・フランなど

寒冷地でつくられるわけですから、まずはブドウの樹自体に耐寒性がないといけません。グルナッシュやサンジョヴェーゼみたいな高温の環境に適した品種は論外というわけです。

その上でリースリングが上級とされるのは、ブドウが熟しても酸味が落ちにくい性質があるからです。実際に出来上がったワインにおいてもリースリングのアイスワインは酸度が有為に高く、味わいも後味すっきりと上品に仕上がります。

アイスワインの主要産地とおすすめ銘柄

当店で取り扱っているドイツ、カナダ産のおすすめアイスワインをご紹介します。

ドイツのおすすめアイスワイン

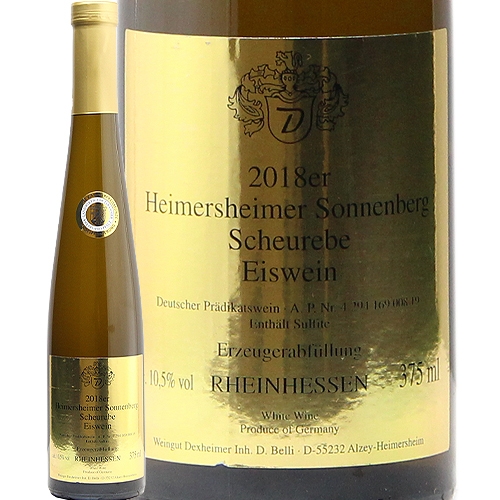

ドイツ産としては「ラインヘッセン」という地方で手頃なアイスワインがたくさん見つかります。

「ラインヘッセン」というのは「千の丘」を意味しており、なだらかな丘陵地帯にブドウ畑が広がっています。窪地になっているところは冷気がたまりやすいため、アイスワインをつくりやすいというわけです。

このようにハーフボトルで4000円前後がスタートライン。その点で最初の「セント・チャールズ」がコスパで頭ひとつ抜けています。

ここ最近リースリングのアイスヴァインはますます希少になっています。若いヴィンテージで手頃なものを1つは揃えたいのですが、取引輸入元の在庫には見つけられませんでした。

現在扱っているリースリングのアイスヴァインは次の2つ。どちらもバックヴィンテージゆえの希少性で高価な設定です。下記の銘柄自体は試飲できていませんが、似たような年代・クラスのものは経験があります。気品にあふれ糖度の割に甘さを感じさせない、クリスタルのような美しさのある味わいに圧倒されます。

リースリングのアイスヴァインの相場は、もし在庫があるならおよそ1万円強がスタートラインというところでしょう。

カナダのおすすめアイスワイン

カナダにはアイスワインの生産を専門にしているようなワイナリーもあります。

プレゼントの需要にも応えるべく、ハーフボトルよりもさらに小さい200mlボトルでもリリースされます。ご購入の際はボトル容量をよくご確認くださいませ。

「ヴィダル」は交配によって開発されたカナダでしか見かけないブドウ品種です。

カナダのアイスワインといえばヴィダルですが、品質面で考えるならやっぱりトップはリースリングです。

気軽に手を出せる金額ではありませんが、その透き通るような甘みは感動ものです。

まとめ:価格帯で使い分けるアイスワインの楽しみ方

アイスワインはワイン通も満足させつつワイン初心者でも楽しみやすい、クリアで芳醇な甘味が魅力です。その価格はブドウ品種がリースリングか否かで大きく変わります。

比較的手ごろな価格のアイスワインは、まず普段の晩酌にちょい足しがおすすめです。1日で飲んでしまうのではなく、他のワインやお酒を飲んだ後に一口だけ味わう。濃厚でありながらスッキリとした甘味は、その日の満足度を大きく上げてくれるはずです。

またワイン初心者を含めた幅広いお酒好きへ贈る、カジュアルなプレゼントとしても活躍するでしょう。

アイスワインはハーフボトルのものが多い

リースリングのアイスワインは近年本当に希少で、なかなかに高価です。だからこそワイン通もうなる。愛好家が集まるワイン会に持参し、様々なワインのあとの締めに楽しむのもおすすめです。

他には非常に長命なワインであることを活かし、子供のバースデーヴィンテージのワインを成人したら一緒に味わうというのはいかがでしょうか。

アイスワインの美味しさは、あなたが見ているワインの世界をきっと広げてくれるでしょう。