3000円前後の白ワインは、選び方次第で驚くほど多彩な味わいに出会えます。これは、品種・産地・醸造法のバリエーションが、2000円台のワインよりも広がるから。今回は4つの味わいグループに分けて、それぞれに異なる魅力を持つ白ワインをご紹介します。1本1本の違いをしっかり感じられれば、毎日の晩酌がもっと楽しみになるはずです。

※お断り

掲載商品は2025年5月執筆時における価格にもとづき、3000±500円の範囲で選んでおります。価格改定により4000円近くになってしまうものもありますことをご了承ください。

一口じゃ語れない!爽やか白ワインの奥深い世界

「スッキリしてて後味のキレがいい」。大まかに言葉で表現するなら、こういう白ワインはたくさんあります。

でも実際に飲み比べてみると、味わいの違いに驚かされます。品種特性として現れる香りはもちろん、口当たりの質感や酸味の感じ方は、実は大きく違います。

飲み比べてこそ見えてくる“爽やか系の幅”を、ぜひ感じてみてください。

銘醸地"ではない"ことで感じる違いとは

このファルツでつくられる辛口リースリング。一般的に銘醸地とされるモーゼルやラインガウとはまた違った魅力を持ちます。

土壌特性が風味に現れやすいのがリースリングの面白さ。

このワインでは石灰質土壌を反映した、シャープで引き締まった味わいが魅力です。

単に酸味が高いというだけでなく、より細身で、引き締まった印象です。ミネラルの感じ方もチョークの粉を想わせ、強く唾液を誘います。

暑い季節に気分を引き締めたいなら、このキレの良さがいい。一口に「酸味が高い」と言ってもその感じ方が様々だということを、次のワインと比べるとより感じていただけるでしょう。

比べて感じる『酸の骨太さ』

アルバリーニョの酸味は、リースリングやソーヴィニヨン・ブランに比べて骨太。口の中にてより広い範囲で感じる。これは筆者の感じ方であり、あくまで個人的な感想ですが、私は酸味の違いをそう捉えています。

加えてミネラル感で比較するなら、スペイン/リアス・バイシャス地方のアルバリーニョは塩味系のミネラル。潮風や海水が乾いたあとのような風味を感じます。この点でも先述のリースリングとは違います。

言葉の上では矛盾するような、「力強いのにスッキリしている」という矛盾が面白さのひとつです。

樽なし、なのに強い!

白ワインを大まかに風味で分類するとき、「スッキリ系」「しっかり系」「香り系」の3種類というのが、シンプルで分かりやすい例でしょう。このワインは「スッキリ系」と「しっかり系」」の間を取るというより、両方をとったような味わい。

「スッキリ系」に分類されるワインの特徴は、高い酸味と軽めの口当たりがキーです。このワインにはその高い酸味があります。

「しっかり系」に分類されるワインには、高い凝縮感を持ち樽熟成の風味があるものが当てはまりやすいです。このワインは樽熟成を行っていませんが、果実の凝縮感がしっかりあり、飲みごたえがあります。

なのでしっかり飲みごたえはあるのに、後味はスッキリとした味わい。それでいて先述のアルバリーニョのような海を想わせるニュアンスはありません。

これこそ味わいチャートのような視覚的には表せない違いというものでしょう。

専門誌で「ポモドーロに最もあうワイン」に選ばれました。

香りは地味、だからこそ晩メシにイイ!

フランケン地方のジルヴァーナーという品種は、特別な日ではなく日常でこそ輝くワインだと私は考えます。

香りは地味です。「青りんごや柑橘」などと表現されますが、香りを嗅いで「確かに!」とはならないでしょう。「言われてみればそうかも…でも、ピンとこない」といったもの。主張が控えめだからこそ、それほど風味が強くない晩御飯のおかずを邪魔しにくいのです。「いろいろな料理にあう」というより、「マイナス要素が少ない」といったところ。

加えてこのワインにもミネラル感があります。強いて例えるなら、「川底の小石」と言われるような鉱物的なもの。

このミネラル感は魚介の旨味を引き立てます。魚自体にもあいますが、魚の出汁が持つ繊細な旨味を、より引き立ててくれます。

和食の中でも、うま味を大事にする煮つけやお浸しなどの料理。それにはジルヴァーナーの香りの地味さがピッタリです。

“香りが主役”の白ワインたち、品種の枠を超えて楽しもう

香りの質が様々である点は、白ワインの魅力が赤ワインに勝る点の一つでしょう。

まず非常に個性的な香りを持つ「アロマティック品種」がいくつもあること。加えてオーク樽熟成やマロラクティック発酵といった醸造オプションの有無に、偏りが小さいのが理由でしょう。

グラスに注いだ瞬間から部屋いっぱいに香りが広がると、味わいにも期待が高まるというもの。

「香りが主役」と言えるような白ワインを、いくつかのアプローチでご紹介します。

マロラクティック発酵とは

ブドウに含まれる酸味成分であるリンゴ酸は、高くてシャープな酸味を持ちます。アルコール発酵のあとに乳酸菌が働き、リンゴ酸を乳酸に変えるのがマロラクティック発酵です。

酸味が和らぎ白ワインならバターのような風味が生まれます。

このマロラクティック発酵を、赤ワインはほぼ100%実施します。対して白ワインは場合によりけり。品種による傾向もあり、どちらかといえばマロラクティック発酵をしないケースが多いでしょう。

この選択肢が香りを多様にする理由の一つです。

アロマティック品種についてはこちらの記事でも詳しく▼

1本スルスル飲めるズルいブレンド

ゲヴュルツトラミネールという品種はいくつか弱点があります。

ライチやバラのような甘く芳醇な香りが魅力。一方で酸味が低く濃厚な風味になりやすいブドウなので、少量でも満足できる代わりに、1本飲み切る前に飽きてしまう恐れがあります。

嫌いじゃないけど、食卓に並ぶ頻度は低い。そんなことはありませんか?

その弱みを約半分ブレンドしたリースリングが大いに補っています。甘くフルーティーな香りはそのままに、余韻のキレはよく後味スッキリ。ほのかな甘味は食事を邪魔するようなものではなく、ピリ辛のエスニック料理や焼き餃子などにはピッタリです。

私はこのワインを最初飲んだとき、「この味に仕上げるのはズルいわ!思わず買っちゃう!」と感じました。

樽香とのコンビネーションに度肝を抜かれた!

一般的に「アロマティック品種」といえば、ブドウ本来の香りを強調するため、ステンレスタンク発酵・熟成をされるもの。しかしこのワインは新樽も使った熟成をするからこそ、またとない魅惑的な香りを獲得しています。

ソーヴィニヨン・ブランとミュスカデルのブレンドで樽熟成されたワインなら、ボルドーにもあるでしょう。でもそんな大人しい香りではありません。きっと2番目の品種「ロワン・ド・ルイユ(ランドレル)」がこんなにアロマティックな香りにしているのでしょう。

パイナップルのような熟れたトロピカルフルーツの香りをまず鼻で感じます。その上で飲みこんだ後にはヴァニラやスパイスのような複雑で香ばしい香りが鼻を抜けていきます。品種と樽のコンビネーションに、驚かずにはいられません。

こんな品種、初めてかも?一度は飲みたい“ニッチな白ワイン”たち

「何これ、知らない!」が楽しい、そんな発見があるのがマイナーな土着品種のワインです。

商業的に考えたら、地元の人しか知らないような土着品種は不利です。きちんと説明できるソムリエがいるレストランやワイン専門店でないと、「なんかよく分からない」と選ばれにくいからです。

それでも現代まで残っているということは、個性があってそれを好む人がいるという証拠。メジャー品種にはない風味が楽しめます。

これからブレイクする!?渋味を感じる白ワイン

「ティモラッソ」はイタリア/ピエモンテ州の土着品種。私も知ったのは近年ですが、インポーターさんから「これから注目すべき品種」と紹介されました。

その理由でありこの品種の特徴は、ほのかにタンニンを感じること。ブドウの実がかなり小粒なようで、果汁に対して果皮の割合が高いので、タンニンが抽出されるようです。

それゆえ「熟成能力がある」と言われていますが、熟成したワインが日本にほとんどないので、真偽のほどはみな知りません。

しかしタンニンによる立体的で力強い味わいは現時点から楽しめます。ポークステーキのような脂身のあるたんぱくな肉料理に、シャルドネ以上に活躍するでしょう。

香り豊かなのに「なんの香り?」

輸入元の営業さんと二人して首をかしげていました。

「このワイン、十分香りのボリュームありますよね。でもどんな香りか言葉にしづらいんです」

この品種は「ショイレーベ」。ドイツにおける甘口ワインの全盛期に、糖度が上がりやすく手頃で濃厚に甘いワインをつくれるともてはやされた交配品種の一つです。

しかしこのワインは辛口の仕上がり。この何とも言えない特徴的な香りのほかは、スッキリ系白ワインとしては順当な味わいです。フレッシュなフルーツの果実味に、リースリングなどより一段穏やかな酸味。

ドイツには時折見かける1000mlボトルで、グビグビ飲んでもなかなかなくならないのも嬉しいところです。

魚とチーズのお供に

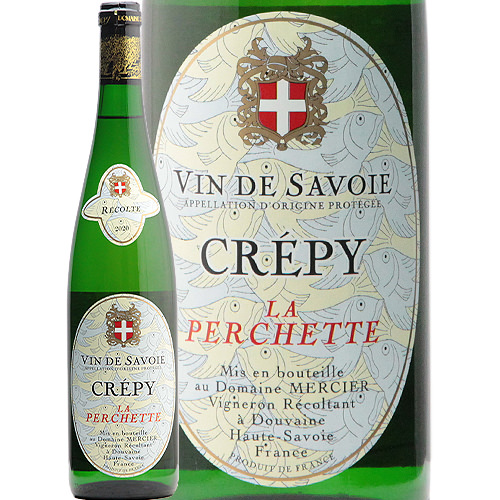

「シャスラ」というブドウ品種がメジャーなのは、アルプス山脈のふもとであるこのあたり。特にスイス産が有名ですが、スイスはとりわけ物価が高いので5000円スタートが相場です。

そのスイスの産地からレ・マン湖を挟んで対岸でつくられるのがこちら。フランスに入るだけで同じ品種のワインが半額で見つかるんです!

このエチケットに描かれる通り、魚料理と合わせるのにおすすめ。とりわけ海の魚よりも淡水魚にあいそうな、ほのかな苦みがコクを与えている味わいです。

それだけじゃなくチーズフォンデュのようなマイルドな風味のチーズを使った料理にもおすすめ。チーズと合わせることでワインの余韻の長さが伸びます!

どれも一緒ではない、樽熟シャルドネの奥深さ

「シャルドネ×樽」の白ワインは、家飲みの価格帯ならどれもこれも似たり寄ったりの味でしょう。

それ、誤解です。

シャルドネは醸造とともに土地の個性をしっかり表現する品種。きちんと選べば「樽熟シャルドネ」の味も様々であることがわかり、奥深い世界にいざなわれます。

よく言えばなめから、悪く言えば平坦

このタイプのシャルドネは非常に人気がある一方で、一部敬遠する人もいます。

オーク樽熟成によるヴァニラの甘い香りが豊かに漂うから高級感がある。それでいて酸味はやや控えめで口当たりにひっかかりがなくなめらか。小難しさがなく、飲みやすいのに飲みごたえがある。

魅力に感じるのはこういったところではないでしょうか。

一方で敬遠する人の気持ちを推測するなら、それは平坦で単調な味わいだから。

この場合の「なめらか」は「刺激が少ない」とも言い換えられます。一口目に感じる香り通りの味が、1本飲み終わるまでそのまま。様々なワインを飲みたい人にとってはつまらないのかもしれません。

このワインに関しては「独特」ではありません。これから紹介するシャルドネ2本との違いを明白にするため、そして人気の味わいだからご紹介しました。

高級感のある"樽タンニン"が面白い!

ブルゴーニュの高級なシャルドネなどは、発売当時に少しタンニンを感じるものもあります。これは先ほどの「ティモラッソ」とは事情が違います。樽由来のタンニンなのです。

オーク材にはタンニンの一種「「エラジタンニン」というものが含まれます。特にフレンチオークの新樽を使って熟成したワインには、このタンニンが溶出し、ほのかな渋味を感じるのです。

この「カラタラ」は新樽を15%使って熟成されており、ブドウも南アフリカの中で冷涼な地区のものです。だから現時点では少しピリっとした刺激を感じます。上品な酸味とのコンビネーションで、全体に高級な印象を与えています。

同じ樽熟シャルドネとして、先ほどの「ボンテッラ」と比べるなら、その違いは同じシャルドネとは思えないほどでしょう。

ちょい熟成で感じる風味の一体感

執筆時のヴィンテージで約10年熟成。高級品はともかく、家飲み用の価格帯で、それもカリフォルニアのシャルドネが出てくることはあまりありません。

「ボンテッラ」の地域に比べると、このサンタ・マリア・ヴァレーは非常に冷涼です。この気候による酸味が、10年経った今も味わいのバランスを保っています。

先ほどの「ボンテッラ」との違いは、香りにおけるフルーツと樽の調和。若いシャルドネは「フルーツや花+オーク樽」というように、香りをいくつもの要素に分解して感じられます。対してこの「ゴールドコースト」の香りは混然一体。フルーツと樽を分けては感じ取れず、なんとも表現しずらい甘く香ばしいアロマが立ち上るのです。

その一体感は若いシャルドネには難しいもの。違いを感じていただけるのは間違いないでしょう。

あなたの楽しみ方はどっち?

ワイン販売の経験を積むほどに感じます。自身の感じる「おいしい」は、極めて不安定なものであると。

ワインの品質は変わります。以前飲んで美味しかった銘柄が、ヴィンテージが変わって味が落ちることもあります。もちろんその逆も。

ワインの状態も変わります。開けるタイミングや温度、ワイングラスなどの環境で、期待してたほどの美味しさを感じないこともあります。

自分の好みも変わります。1年程度で急には変わりませんが、知識と経験を積めば「珍しさ」に引っ張られることは少なくなります。

ましてそれを人におすすめするならば、相手と私の好みは違います。「私がおいしいと感じているのだから、お客様も同様のはず」とはとても思えません。

「おいしい」という単純な指標に期待をさせるなら、少なくない人の期待を裏切ることになるでしょう。

だからこそ本記事のように、「比べる楽しさ」を味わってもらいたいと考えるのです。

自分の好みのタイプを見つけ、いかに手頃で満足度の高いワインを味わうか。より安く手に入るところを探してリピートするのも、もちろん一般的なワインの楽しみ方です。

一方で「違いを楽しむ」というのは、単にいろいろ飲むということだけではありません。なぜ違うのか、どういう風味だと予想できるのかを知って、それを鼻と舌で感じる。そこには「期待通り」「期待以下」「期待以上」の全てがあるはずです。予備知識があることで、よりワインの風味を詳細に感じ取れるはず。そのちょっとした冒険を日常で楽しむのです。

誰もに勧める楽しみ方ではありません。でも本記事を「単に著者が好きなワインを並べただけでしょ」と思わず、最後まで読んでくださった方なら、この小難しくて面白い楽しみ方も気に入っていただけるはずです。