タンニンの刺激が穏やかでまろやかな赤ワインは、ワインを日常的に飲む方にこそおすすめできます。口当たりなめらかで飲みやすい味わいは、肩の力を抜いて楽しむリラックスタイムにピッタリだからです。有名な品種にこだわらず、品種特性や醸造法を理解して選ぶのが、コスパよく満足度の高い一本を見つけるコツ。寒くなるこの季節、やさしい味わいの赤ワインでほっと一息ついてみませんか。

渋味の少ない赤ワインを選ぶポイント

多種多様な赤ワインの中から、渋味のもとであるタンニンの少ないものを見極めるポイントとして、次の3つを提案します。

- タンニンの少ない品種を選ぶ

- 渋味が出にくい醸造法を見極める

- ラインナップにおけるワインの立ち位置を理解する

次の章で具体的なおすすめワインとともにご紹介します。

まろやか赤ワインのおすすめ7選

渋味の少ない赤ワインには、大きく2つの方向性があります。

凝縮した果実味を持つリッチなタイプか、上品な酸味を持ち軽やかなタイプか。あるいはその中間か。

もし迷ったなら飲み比べてみて、それぞれの良さを体感するのがおすすめです。

新酒としてつくられるワインは渋くない

軽やか&フレッシュタイプ

昨年度の新酒として入荷したオーストリアの「ホイリゲ」。ボジョレー・ヌーヴォーのように渋味なく軽やか。それは新酒として楽しめるよう、タンニンが抽出されにくい醸造法をとるからです。

1年経過してフレッシュさに落ち着きが生まれ、より味わい深くなっています。みずみずしいフルーツ感たっぷりの明るい雰囲気で、食事のお供にぴったり!

日常的に飲み続けてほしいから

やや濃厚&まろやかタイプ

このエチケットに描かれる家が象徴するように、まさに「我が家の定番ワイン」。多様なワインをつくるクラインセラーズのラインナップで、もっとも手頃な入口となるワインです。

やや濃いめの味わいながら、フルーティーで渋味は少なく口当たりなめらか。強烈な特徴はない代わりに、飲み飽きしないので何度もリピートしてしまうでしょう。

高級ワイン用でない品種だからこそ

ジューシー&やや軽やかタイプ

サンソーはあまり高価なワインのない品種ですが、手頃な価格帯においては大活躍。フルーティーながら濃すぎず、かといって酸味も高くない、なんとも言葉で表しにくいバランス感。だからこそ飲み飽きせず、日常的に楽しめます。

穏やかな味わいなのに日持ちもするので、数日に分けてじっくり味わうのにも向いています。

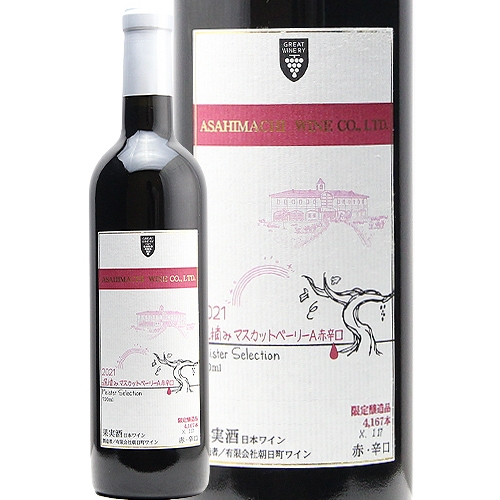

この品種の中では濃厚なのがポイント

やや濃厚&フルーティータイプ

日本固有の「マスカット・ベーリーA」もほとんど渋味がない品種。ピノ・ノワールなどとはちょっと性質の違う酸味をどう感じるかが、好みの分かれ目でしょう。

このワインは遅摘みによってジューシーさがあるため、軽やかすぎないのがいい!そのボディ感のため、酸味が目立ちません。醤油をつかった煮物との相性がいい品種なので、晩ごはんのおかずをアテに楽しみやすいです。

山梨県名物 鳥モツ煮

やさしい味わいが好きならこの国

ソフトで濃厚さも酸味も控えめなタイプ

バコ・ノワールが渋味の少ない品種かは正直わかりません。他にワインを知りませんから。でもカナダのオンタリオ州のワインがやさしい味わいなのは共通。リースリングなども酸味が尖らずまろやかです。

このワインも冷涼産地なのに酸味穏やかで、適度に軽くスムースな口当たり。寒い日にコタツに入ってほっと一息つく。そんなやさしい雰囲気を味わいから感じました。

陰干しブドウによるまったり感

甘濃くジューシーなタイプ

多少の渋味は溢れんばかりの果実味で覆い隠してしまう。そんなまったり濃厚な味わいのこのワイン。収穫したブドウを陰干しし、糖分や風味を凝縮させてつくるので、ほんのり甘味を感じるスムースさです。

食中酒というより、食後にレーズンをかじりながらチビチビやりたいタイプです。

たくさん、たくさん飲んでもらうために

やや濃厚&フルーティータイプ

「コート・デュ・ローヌ」というローヌ地方のスタンダードワイン。この生産量は非常に多く、全体の約半分を占めます。毎年膨大な量を飲んでもらうためには、リーズナブルで買ってすぐ楽しめる味わいであることが大切。このワインからもまさにそんな意図を感じます。

ベリー系の果実味が艶やかで、シンプルでありながら充実感のある味わいです。

ワインの「渋味」の正体を知る

渋いワインを苦手とする方は多いですが、渋味は決して悪者ではありません。あえて選ぶ人も少なくないのです。。渋味の「ちょうどいい」は人により異なります。

そのメカニズムと利点を知れば、ワイン選びの助けになることでしょう。

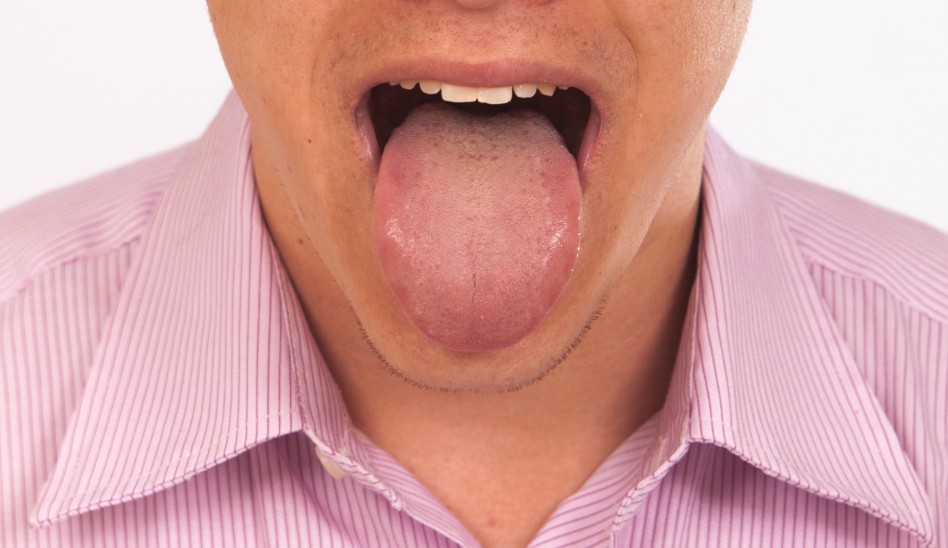

「渋味」は味ではなく刺激

ワインの渋味は「タンニン」によるものです。

タンニンはタンパク質と結びつく性質を持つ、水溶性ポリフェノールの総称で、植物に由来します。

赤ワインに含まれるものが有名ですが、お茶や渋柿、カカオなどにも含まれます。

総称ですので、例えば酒石酸やブドウ糖のように、決まった化学式の成分ではありません。なので「タンニンの量〇g/L」のように、含有量を定量的に表すことはできないのです。これが渋味の強さを推定することを難しくします。

タンニンを口にすると、口内粘膜のタンパク質と結合して洗い流してしまいます。口内を保護する粘膜がなくなり、口内が乾いたように感じます。これがワインの「渋味」の正体。「口の中が乾くような」「歯茎が引っ張られるような」と表現されることもあります。

「収れん味」とも言われます。「味」とありますが、実はタンニンの収れん作用による刺激なのです。

参考:Wilipedia

赤ワインに渋味がるのはなぜ?

ワインの中には渋味を感じるものと、そうでないものがあります。これはどうしてでしょうか。

タンニンは主に、ブドウの果皮と種に含まれます。

その多くは「縮合型タンニン」と呼ばれ、水に溶けにくい性質を持ちます。なのでブドウのままでは果肉・果汁に移ることはなく、ブドウジュースから渋味は感じません。

参考:エクセレントメディカル楽天市場店

一方でこのタンニンは、アルコールにはよく溶けます。

赤ワインはタンクの中で、果皮や種と一緒に果汁を発酵させてつくります。その過程で果皮や種からタンニンが抽出されます。

白ワインは発酵の前に果汁を搾り、果汁のみで発酵させます。なので白ワインからはほとんど渋味を感じないのです。

ちょっと渋い白ワインのなぜ?

実はタンニンは樽熟成によってもワインに加わります。例えばブルゴーニュの高級白ワインなどは、若いうちにタンニンを感じることも多いのはそのためです。

ワインにおけるタンニンの効果とは

タンニンはタンパク質の他に酸素とも結びつきやすい性質があります。強い抗酸化作用を持つのです。

何十年も保管されるワインの中には、赤ワインが多いです。これは赤ワインに含まれるタンニンが、ワインを酸化から守ってくれるから。

年月を経ることで美味しくなっていく「熟成ポテンシャル」があるかどうか。豊富なタンニンはその重要な要素です。

タンニンは油脂とも結合しやすい性質を持ちます。

脂滴るような牛肉を食べた後で赤ワインを飲むと、口内の油脂をタンニンが乳化し、洗い流してくれます。口の中がさっぱりして、もう一口と食べ進めやすくなります。

これが「肉には赤ワイン」と言われる一因です。

タンニンとオレンジワイン

白ブドウを赤ワインのように、果皮や種とともに発酵させる製法でつくるものを「オレンジワイン」と呼ばれます。古くはジョージアにて行われていた製法です。

容器の密閉性も弱く、亜硫酸などの酸化防止剤もない時代。いかにワインを酸化から守るか。飲める状態をいかに長くキープするかは重要でした。

タンニンに強弱がある要因とは

赤ワインにタンニンがあるといっても、その強さは様々です。

なぜその違いがあるのでしょうか?

その法則性を理解すれば、自分の渋味の好みにあわせてワインを選ぶ助けになります。

ブドウ品種による強弱

ブドウ品種による違いが、消費者にとってもっとも判断しやすいものでしょう。

有名なブドウでは、カベルネ・ソーヴィニヨンやシラーなどは、タンニンの多い品種の代表格です。

タンニンを含むポリフェノール量が最も多いと言われる品種が、フランス南西部によくみられる「タナ」と、イタリア/ウンブリア州の「サグランティーノ」です。ネッビオーロやサンジョヴェーゼ、プティ・ヴェルド、テンプラニーリョなどもタンニンの多い品種です。

タンニンが穏やかな品種の代表格と言えるのがピノ・ノワールです。ただしたまに落とし穴があります。

低価格帯においては「ピノ・ノワールは渋くない」と言ってまず問題ありません。なので今回の特集ではあえておすすめから外しました。

一方で高価なピノ・ノワールの中には、熟成を見越した豊富なタンニンを持つものもあります。

実はタンニン穏やかな品種の方が多い

タンニン穏やかな品種は、実は他にも非常にたくさんあります。しかし「代表的な」と呼ばれるような有名なものが少ないだけです。

先ほど紹介した「サンソー」「マスカット・ベーリーA」などはタンニンの少ない品種。「ツヴァイゲルト」もほとんどが穏やかです。

考えてみてください。あなたが奮発して高価な赤ワインを購入しようと選ぶとき、どんな品種で探しますか?やっぱり慣れ親しんだ有名品種の場合が多いでしょう。有名であるのは例外なく高級で熟成ポテンシャルのワインをつくることができる品。タンニンが強いものも多いです。

有名でない土着品種のワインで高級ワインを目指すのは、無理とは言いませんがチャレンジ。日常消費用のすぐ飲める、渋味の少ないワインに注力する方が、経営は安定します。

高級ワインを見かけない、あまりなじみのないブドウ。その中には渋味穏やかであなたの口にあうものが意外と見つかるかもしれません。

新酒だから渋くない

その年出来たブドウでつくられる新酒。その代表格である「ボジョレー・ヌーヴォー」は、渋くないワインの代表格です。

それは新酒として楽しむべく、渋味が出ないようにつくられているからです。

ボジョレー・ヌーヴォーは「マセラシオン・カルボニック」という製法が義務付けられています。

簡単に言うと、発酵が本格的に始まる前に果皮の色や風味を果汁に移します。その後プレス機にかけて果皮と種を分離。果汁だけで発酵を完了させます。発酵中に果皮も種もないから、タンニンがほとんど抽出されないのです。

渋味が穏やかだからこそ、熟成させずすぐ飲んで美味しい。それが新酒に求められることです。

新酒をそれ以外の時期に飲んでも構いません。10年後に飲むのはおすすめしませんが、昨年の新酒も渋味穏やかで美味しいものです。

ラインナップの下級を狙う

様々な品種を組み合わせることで、目指す味を組み上げるのがブレンドワイン。単一品種のワインにはない強みです。

渋味が少なく、今気軽に飲んで美味しいワインをつくりたい。そう考えるなら、そういうブレンドにすればいいのです。

ねらい目は幅広いラインナップを持つ生産者の最下級ワインです。

その位置づけのワインは、たいてい生産量が多いです。どんどん出荷して、どんどん飲んでもらい、飽きずに飲み続けてもらわなければいけません。だからこそ買ってすぐ気軽に開けてもらえるような味に仕上げることが多いです。

また、生産者自身が日常的に飲みたい味という場合もあります。

今回ご紹介したクラインの「ファームハウス・レッド」はがまさにこれです。

酸が高いと渋味も強い

タンニンの量が仮に同じだったとしても、酸味が高いワインの方が低いものより渋味を強く感じます。(※)

渋味を強く感じるワイン。ボルドーもバローロも高い酸味を持ちます。カベルネ・ソーヴィニヨンやサンジョヴェーゼも本来は高い酸味を持つブドウ品種です。

一方で渋味をほとんど感じないカベルネ・ソーヴィニヨンもあります。カリフォルニア産の手頃なものが多いでしょう。それは意図的に、渋味を減らす製法をとっているからというのもあるでしょうが、単純に酸味が低いのも関係します。

ブドウは過熟気味の遅摘みをして、酸味が低くなるようにする。樽熟成で空気に触れさせて、タンニンを析出させて除くなど。

渋味を和らげる醸造テクニックはいろいろあります。ただしそれを判別できるほどの詳しい説明が書かれていることは稀なので、判断基準にするのは難しいかもしれません。

※ジェイミー・グッド「新しいワインの科学」より

思ってたより渋いワインを美味しく楽しむ方法

この選び方のコツを踏まえても、「飲んでみたら思ったよりも渋味が強かった」と感じることはあります。

そんなときのため、渋味の感じ方をコントロールする方法を知っておきましょう。

渋さを感じにくくするボルドーグラス

ボルドーグラスとは、写真のようにチューリップのような形をした縦長のグラスです。

そうでないものとして、バルーン型のブルゴーニュグラスがあります。

ボルドーグラスはグラスを傾けたとき、液体が細長く広がります。口に含むと舌の上をあまり横に広がらず、奥へと進みます。ゆえに歯茎など周辺部の粘膜に触れにくく、収れん作用が穏やか。なので渋さの感じ方を抑える効果があります。

渋味の強いボルドーワインに適しているのには、理由があるのです。

空気接触で和らぐ渋味

強い渋味は空気に触れることで柔らかい印象に変化します。

そのために行うのがデキャンタージュ(エアレーション)です。デキャンタにワインを移し替えることです。デキャンタの壁面を伝って薄く広がりながら流れ落ちることで、ワインの味わいが変わります。

もしデキャンタが無くても、もう一つのワイングラスがあれば似たようなことができます。交互に移し替えを繰り替えればいいのです。

グラスの中でワインをクルクルとまわす「スワリング」を長くするのも効果的です。

もっと簡単なのは、今日飲むのを辞めて、明日・明後日に回すことです。代わりに他のボトルを開けて飲むのもいいでしょう。

1日2日たてば、渋味の印象がずいぶん和らいでいるはずです。

唾液のある状態をキープする

試飲会で100種類200種類と口にすると、口内粘膜が全部タンニンに持っていかれます。その状態で飲む赤ワインは、ほとんどのものがすごくタニックに感じます。そこで水を飲んでも、さほど改善されません。

口内が適度にヌメヌメした、正常な状態を保つことで、正常な状態で渋味を感じられます。食事をしながらワインを飲む方は気にしなくていいです。咀嚼することで唾液が出るからです。

一方で食後などにワインのみで楽しむ方は注意が必要。だんだんと渋味を強く感じ、口が疲れてきてしまいがちです。

クラッカーやバケットなどを口休めにして、口を潤しながら飲むといいでしょう。

渋味の感じ方には個人差が

ワイン飲み始めのころは、渋味を苦手とする人が多い一方で、次第に慣れてくる人も多いです。だからといって「渋いのを我慢して飲むのがワイン通」なんてことは絶対ありません。普段からワインをいろいろ飲んでいても、渋味が苦手な人はいます。

渋味の感じ方には個人差があります。それは舌の上にある味覚受容体である「味蕾」の密度によると言われています。

味蕾は乳幼児には舌に10000個程度あり、加齢とともに減っていく他に、遺伝による個人差があると言われます。「スーパーテイスター」と呼ばれる一部の人は、その密度が高く、わずかな味も強く感じてしまうのです。

正確にはこれは、苦みの感じ方に対する研究です。しかし味に敏感な人は他人に比べ、渋味も強く感じすぎてしまう可能性は十分にあるでしょう。

原因が遺伝であれば、慣れや努力でどうこうなるものではありません。そういう方には、渋味が穏やかで繊細な味わいのワインの方が楽しみやすいでしょう。

渋味が心地よく感じられるなら、より様々なワインを楽しめます。とはいえ無理に強い渋味のワインを飲もうと自分をあわせるのはおすすめしません。自分にあったワインを選んだ方が、心から満足できるでしょう。

ほっと一息つきたいときの1本に

今回ご紹介したワインは、「価格以上に高級感があってコスパがいい」というタイプではないでしょう。だからこその魅力があります。

しっかりタンニンがあり、熟成ポテンシャルのある高級ワイン。それを飲むときはちょっと構えませんか?

仕事や趣味で充実した1日の終わりなら歓迎。自分へのご褒美です。逆にメンタルの弱った日や、ついつい怠けてしまった日の終わりには、手が伸びにくいこともあります。

まろやか赤ワインは逆です。

何も変わったことのない1日の終わり。どうにも気分が乗らない日や、疲れた頭を休めたい気分の日にこそフィットします。肩の力を抜いて、「今日はこれでいいや」と気軽に開け、何も考えずに飲んで欲しいものです。

もしあまり印象に残らないままワインが開いたとしたら、それこそ今の気分にあっていた良いワインの証拠です。

渋味が少ないワインは、もちろん渋味が苦手な方におすすめです。それだけでなく、渋味も楽しめる方にも、気分に合わせて選んでいただきたい。今回ご紹介した7本を参考に、ほっと一息つきたいときのために選んでみてください。

無駄な力が入らない、心地よい一本こそが、日々の生活を豊かにしてくれます。