ワインの多種多様な風味を言葉にして魅力を伝えるには、多彩で複雑な言葉が必要です。

そのための抽象的表現の中には、その使用意図にあいまいさを含むものもあります。

それゆえその言葉がどんなワインを表すのか、ピンとこないものもあるでしょう。

小難しい言い回しが必要な理由と、よく目にする表現の私なりの使い方をご紹介します。

抽象的な風味表現の必要性

ワインの表現がこうも多種多様で難しく感じるのは、文字でその魅力を伝える上で必要だからです。

ワインの種類は途方もなく多く、その風味も多種多様です。消費者の好みもまた様々。

飲んだことのないワインから数本を選んで買う上で、「どんな風味なのか」を知りたい。それを通して美味しそうか、自分の好みにあいそうかを判断して購入したい。

そのためにはワインを言葉で表現することが必要なのです。

一見美味しそうに思えない表現の理由とは

皮革、生肉、腐葉土、パンだね・・・。ワインの香りを表す表現の中には、「わたしには美味しそうに思えないけど・・・」というものもたくさんあります。

順番が逆なのです。土のような香りがするから美味しいんじゃない。飲んで美味しいワインのその美味しさを伝えるべく、香りに言葉を当てはめたのが「腐葉土」などの表現なのです。

もしもワインが世の中に1000種類くらいしかなければ、言葉で表す必要なんてほぼありません。同じ価格帯にも膨大な種類がある。同じタイプでも微妙に美味しさが違うからこそ、選びやすくする工夫が必要なのです。

これを踏まえていただけると、表現の種類が多様なことに納得頂けるでしょう。

具体的表現と抽象的表現

言葉とは伝わってこそ意味を持ちます。それゆえワインには具体的、抽象的、両方の表現が使われます。

具体的な表現とはワインから感じる香りや味をそのまま言葉にすることです。「〇〇のような」とものに例えたり、「余韻が長い」など程度を表します。

それに対して抽象的な表現とは、「上品な」「リッチな」のように、香りや味わいを総合して平易な言葉で表します。

実際のテイスティングコメントは、具体・抽象両方の表現を組み合わせられることが多いです。

人間の鼻はかなり敏感!?

ワインの具体的な表現のいくつかは、実際にワインに含まれる香り成分と一致します。

例えば「ヴァニラの香り」と表現されるワインには、「ヴァニリン」という成分が含まれているというように。

香りを感じ取る最小の濃度を意味する「閾値」は成分により違い、個人差もあります。ものによっては人間の鼻は分析分析装置並みの感度があると聞いたこともあります。

具体的な表現のメリット・デメリット

「ヴァニラの香り」「甘い」「強いタンニン」・・・こういった具体的な表現は、知ってさえいればおおよその共通認識が得られます。

「カシスの芽」など植生に寄るところが大きく、日本に住んでいれば想像するしかない表現もあります。「甘い」にも程度がありますから、基準を学ぶのは必要です。とはいえある程度慣れ親しんだ人同士であれば、正確に伝わりやすいのがメリットです。

同じ状態のワインであるなら、飲んでその具体的な表現を読めば深く納得できるでしょう。しかし現実に同じワインが全く同じ風味を示すとは限りません。

同一銘柄・同一ヴィンテージであったとしても、飲むタイミングが違えば熟成度合いで風味が変わります。開けてすぐ飲むのか、2~3日目なのかでも変わります。温度や使うワイングラスによっても香りは変化します。ワインによってはボトル差もあるでしょう。

具体的な表現を読んで買って、「私はそうは感じないけどな」と思う。程度の差こそあれそれはおおよそ避けられないのです。

以前「カプチーノみたいな風味」と紹介したワインについて、我々は試飲して本当にそう感じていたのですが、「カプチーノには感じなかった」というご意見を頂戴したこともあります。

具体的なのに伝わりにくい「甘い」ワインとは

我々プロがお客様に聞かれて即答しづらい要望。それが「甘い赤ワインありますか?」です。

それはワインを「甘い」と感じる理由がいくつかあり、期待しているものを読み違えるとがっかりさせてしまうからです。

ワインを「甘い」と感じる要因

- ブドウ糖などの糖分が十分含まれていることによる糖度

- オーク樽熟成に由来するヴァニラやココナッツなどの甘い香り

- 完熟、あるいは過熟したブドウに由来するジャムのような甘い香り

1番のような純粋に甘いワインを求めておられるのであれば、例えばドイツのドルンフェルダーでつくる甘口などを提案するのが正解です。

一方で樽香やブドウの香りで「甘い」と錯覚するワインも多くあります。

たとえばこのようなワインは、甘く親しみやすい風味であることをウリに仕上げられています。

しかし鼻をつまんで飲めば、舌では甘い印象をほとんど感じません。実際の糖度はほとんどないのです。

ワインの「甘い」という表現は、注意して聞くべきワードだと感じています。

抽象的な表現のメリット・デメリット

具体的表現に対して抽象的な表現は、ワインの状態によってそう大きく変わることはないのがメリットです。

「パワフルな」「力強い」などと表現したワインについては、おおよそそのように感じてもらえます。飲み手が普段2000円以下のワイン中心なのか、1万円のワインを飲みなれているかで基準は違うでしょう。それでも「パワフルな」と表現されているワインを「軽すぎて物足りない」と感じることはあまり考えられません。

また「レッドカラント」「アカシアのハチミツ」「森の下草」のような具体的表現はピンと来ない人も多いでしょう。それに対して抽象的な表現は、言葉としては平易なものが使われがちです。

抽象的な表現は、他の人のテイスティングコメントを参考に学習していくものがほとんど

一方で抽象的な表現は、人によってとらえ方が違うことが少なくありません。言葉が通じているようで実はその認識がズレている。そういう恐れもあるのです。

例えば先ほどの「パワフル」「力強い」は私は同じ意味として使います。でも人によっては使い分けるでしょう。その表現を当てはめるかどうかにおいて、凝縮感を重視するのかタンニンを重視するのかなどの基準も人それぞれ。

加えて明確な基準が決められないので、「なんとでも言えてしまう」という欠点もあります。

よく使われるワインの抽象表現

曖昧さを含むワインの抽象表現。それには具体的にどんなワインの要素が関係しているのか。

特に頻繁に目にするものを、一覧でご紹介します。

ただしご了承ください。これはあくまで筆者片山はこういう意図で使っている、というものです。

プロの間でも「こういうワインにはこの言葉を使う」という共通認識はありません。全く見当違いということはないでしょうが、細かな意味合いや基準が、他のソムリエさんと違うこともあるでしょう。

ワインを飲んで、他の人がする表現を聞いて読んで、学習してきたものです。

イメージを伝えやすくするため、具体的なワインを出しながらご紹介します。

「キレイ」なワインとは

文字としてよりも、どちらかというと口に出して誉め言葉としてよく使うのが「キレイ」という表現。

ワインの香りが健全であり、風味に透明感があることが主な意図です。

ワインの欠陥臭の話をして「キレイなワインの反対は」を説明すればよりわかりやすいのですが、かなり長くなるので今回は割愛します。

「キレイ」とは色のことではありませんが、関係はあります。

上記に加えて、風味がある程度シンプルで、濃すぎないワインに使われがち。香りの表現が次から次に思いつくような高級ワインには、あまり「キレイ」という表現はあまり使われません。風味が整っていてもとびきり濃厚なワインにも、耳にしたことがないと感じています。

無濾過・無清澄でつくられ、濁りのあるようなワインには、ほぼ使わないでしょう。

ただし醸造において目の細かいフィルターにかけさえすれば、ワインの味わいはある程度キレイになります。加えてある程度「どうとでもいえる」表現であるため、私はあまり積極的には使いません。

「エレガント」なワインとは

「エレガント」という表現に最も関わるのは、酸味が高いことです。ただし他にもいくつかの要素が関連します。

まずは酸味が心地いい高さであること。質が低く不快な酸っぱさではないことが必須です。それには先述の「キレイ」な味であることも必要です。

その上で果実味やタンニンとのバランスも影響します。酸味が高い上で、果実味もタンニンも豊富な赤ワインの場合は「力強い」など別の表現が使われる傾向。ボディ感があまり強くない、これまた抽象的ですが「細身な」味わいのワインに使われる傾向があります。

「エレガントな」という表現が多様されることが多い例としては、リースリングでつくる白ワインや、ピノ・ノワールでつくる赤ワインでしょう。

「力強い」ワインとは

「力強い」「パワフルな」と表現されるワインに必須なのは、風味の凝縮感とタンニンの豊富さでしょう。重厚感のある風味が口いっぱいに広がったあと、歯茎を捕まえるようなタンニンの刺激が続く。白ワインに使われることもありますが、赤ワインに多用される表現です。

酸味は直接は関わりませんが、酸味が高いワインの方がタンニンを強く感じる傾向があります。風味の強さから酸味が目立つことはありませんが、高めであることが多いです。

風味の凝縮感を高めるためには、熟度の高いブドウを使うことが簡単です。必然、アルコール度数も高くなる傾向にあり、その刺激も加わります。「筋肉質な」と表現されることもあります。

このようなタイプの赤ワインは、タンニンをなめらかにし口当たりを良くするために、ほぼ100%オーク樽熟成されます。しかしタンニンの影響なのか、甘い風味はあまり目立たないことが多いです。

シラー/シラーズやテンプラニーリョなどは、「力強い」赤ワインの典型でしょう。

「チャーミング」なワインとは

「チャーミングな」という表現は便利なもので、ワインのネガティブな要素をポジティブに聞こえるようにします。

ネガティブな要素とは風味のシンプルさです。

高級な赤ワインなら「ブラックベリー、ザクロ、スミレ、シナモン、クローヴ、ヴァニラ・・・・」というようにいくつも出てくる香りの種類が、2つ3つしか感じない。複雑さがない。手頃な価格のワインにはそういうものも多いです。

それは価格相応なのであって一概に悪いことではありません。

風味がフルーツのシンプルな香りで、酸味が高くタンニンが穏やか。高そうなワインの雰囲気はないけれど、魅力的なワイン。私はそのように使います。

「チャーミングな」という表現は、たとえばボジョレー・ヌーヴォーによく使われると感じています。だから私以外にも手頃なワインに使うことが多いとは思います。

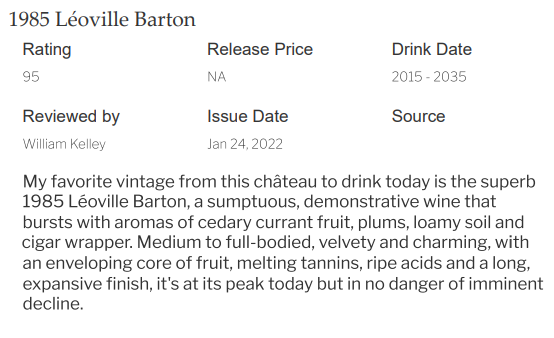

しかしワインアドヴォケイトのレビューなどを見ていると、単に「魅力的である」という意味で高級ワインにも使う例が少なからずあります。

「まったりとした」ワインとは

「まったりとした」という表現は、風味を表す場合もあれば、口当たりを表す場合もあります。

近い表現として「ぽってりとした」「まろやかな」というものがあるでしょう。

カギとなるのは酸味の低さです。赤ワインにも白ワインにも使われますが、赤ワインの場合はタンニンが穏やかなことも条件。風味に凝縮感がありながら、舌への刺激が弱いワインです。

ワインに不慣れな方も苦手としにくい傾向がある一方で、酸味の低さゆえに飲み飽きしやすい恐れもあります。困ったことに酸味が低いとワインが日持ちしにくいので、数日保管しておくと味が変わってしまいます。できれば抜栓後は早めに飲んだ方がいいタイプです。

「溌溂とした/クリスプな」ワインとは

逆に酸味の高さが突出したワインを「溌溂とした」と表現することがあります。英語では「Crisp」が当たります。特に白ワインが多いです。

「エレガントな」とも似ていますが、この表現は若いワインにしか使われません。舌を叩くような酸味の刺激を表しています。

この表現が使われるワインの中には、醸造時に発生した二酸化炭素ガスがほんのわずかに溶け込んでいるものもあります。ドイツ/モーゼル地方のリースリングに時折みられるもので、ワイングラスに注げば少し気泡が見えます。ヴィンテージ差やボトル差もあり、保管中に抜けていくので、表記されていることは稀です。

「リッチな」ワインとは

「リッチな」という表現は幅広く使われるため、それだけでは定義のしづらいものです。赤ワインも白ワインも両方に使います。

「リッチな果実味」「リッチなタンニン」「リッチな余韻」などとして使われる場合は、単にそのボリュームや複雑性が豊かなことを表します。なのでアルコール度数低めでエレガントながら、香りのボリュームが高く風味が「リッチな」ワインもあります。

しかし単に「リッチなワイン」と表現するとしたら、アルコール度数高めで風味の凝縮感が高いワインを指すでしょう。「濃厚な」とほぼ同意です。

「力強い」や「まったりとした」といった表現とはよく共に使われます。一方で「リッチなワイン」としたときは「エレガントな」「溌溂とした」と共存することはあまりありません。

「ビッグな」ワインとは

「リッチな」に似た表現とした「ビッグなワイン」というものがあります。

これはロバート・パーカーのワインアドヴォケイトの影響で生まれたと言ってもいいでしょう。

1990年代から2000年代初頭にかけて、その影響力は絶大でした。アドヴォケイトで高得点をとればワインが飛ぶように売れます。単位面積当たりの収穫量を落として過熟気味のブドウを収穫、新樽をふんだんに使って熟成したものが高得点を獲る傾向にありました。

そんなアルコール度数が高く果実香も樽香も強烈なワインを、「ビッグなワイン」と呼んだのでした。

この表現は単にワインのタイプを表すだけでなく、「画一的で土地の個性が表現されていない」「少し前に流行ったスタイル」という意味も込めて使われることがあります。

「ブレッド&バター」ブランドなどは、まさにビッグなワインを目指してつくる代表格。個性的なので賛否あるのは間違いないのですが、めちゃくちゃ売れています。

「クラシックな」ワインとは

「クラシックな」という表現は非常に多く目にします。

多くの場合は「ヨーロッパスタイルの」というような意味で使われます。何百年とワインをつくってきた名産地の典型的な風味に近いという意味です。

例えばアメリカやオーストラリア産のカベルネ・ソーヴィニヨンの赤ワインに使われる場合。風味に甘いニュアンスが弱く、タンニンや酸味が高めでアルコール度数が控えめ。熟成ポテンシャルがありそうな味わいのものに使われます。

先ほどのブレッド&バターなどは、「クラシック」の対極というわけです。

クラシックなワインは、ワインを飲み始めの方にとってその酸とタンニンを苦手に感じる場合も多いと考えます。私ならあえてはおすすめしません。

「親しみやすい」ワインとは

逆にワイン飲み始めの方におすすめするなら、「親しみやすい」とつくものを選びます。

「親しみやすい果実味」であれば、ハーブやスパイス系よりもフルーツ系の風味が甘いニュアンスとともに豊かに感じること。

「親しみやすい口当たり」であれば、酸味やタンニンが穏やかで「まったりとした」ものであること。

風味の凝縮感が高いかどうか、甘味があるかどうかに関わらず、刺激や個性が穏やかなワインに使います。

「飲みやすい」とほぼ同義に使われます。一方で「飲みやすいワイン」だと、その「飲みやすい」と感じる理由はひとそれぞれであるため、誤解を生みやすいと感じます。「飲みやすい」という言葉が強すぎるんです。

なので「親しみやすい」という表現を使うことが多いです。

例えばこちらは、(渋味や酸味が高いのが普通であるバローロとしては)親しみやすいバローロです。これを「飲みやすい」と書いてそこだけ読まれると、想像と違った味と感じるでしょう。

分からないから使わない表現

権威あるメディアのコメントでも、意味がよくわからない表現を目にすることは時折あります。私はワインアドヴォケイトで目にする「hedonistically / 快楽主義的な」という表現が何を表しているのか全くわかりません。

分からないものは、もちろん自分のコメントに使うことはありません。

表現しきれない「美味しさ」

ここまで読んで「ワインの風味を言葉にするって難しいなあ」と感じた方は多いでしょう。しかし表現する側としては、ワインの多様な風味に対して使える言葉はあまりに少ないと日々感じています。

ワインの表現において、みなさまが最も多く目にするものは商品説明でしょう。実店舗/ECのワインショップやワイン雑誌など。様々な言葉でワインを紹介しています。

その目的はもちろん、「美味しそう」と感じてもらうこと。そして購入してもらうことです。

誇張表現にはならず期待を裏切らない、それでいて魅力的に感じてもらうというのは、何とも難しいものです。

具体的な表現だけだと魅力に感じない

WSETという国際的なワインとスピリッツに関する教育機関があります。私は以前そのLevel3の講座を受講しました。

そのカリキュラムの中で、WSETのテイスティング方式を学びます。ワインの特徴を言葉にして客観的に品質判断をできるようなることが求められます。

規定のフォーマットに沿って書くと、一例としてこのようになります。

ワインは濃いルビー色である。香りはやや強く発達中で、黒スグリ、ピーマン、ブラックベリー、トースト、焦がした木を感じる。ワインは辛口で酸味は高くタンニンはやや多い。中程度のアルコールを持つミディアムボディで、風味の強さは中程度である。黒スグリ、ピーマン、ブラックベリー、トースト、焦がした木を感じる。後味はやや長い。

どうでしょうか。

非常に事細かであるものの、あまり魅力的に感じないつまらない文章ではないでしょうか。

上記につづく品質判断を見ないと、高価なワインなのかもイマイチわからないでしょう。

ワインの品質は非常に良い今飲んでもよいが熟成の可能性もある

「魅力的に伝える」ということを目的としないテイスティングコメントなのですから当然です。

販売のためには、具体的な表現だけではどうしても不足があり、抽象的な表現が必要なのです。

重要だけれど書く意味のない「バランスがいい」

ワインの全体的な印象、満足度に一番直結する要素は、私は「バランス」だと思っています。

酸味・果実味・甘味・渋味がちょうどいい強さで調和を保っていること。それが「バランスがいい」ワインです。

だから酸味が高いワインであるリースリングにも、バランスの良い/悪いがあります。酸味が低いプリミティーヴォにも、バランスの良い/悪いがあります。それぞれの味でバランスポイントは違うのです。

ただし「バランスがちょうどいい」と感じるポイントは、個人差もありますし、地域性もあります。よく言われるのは、欧米系の人たちは日本人よりも酸味が高いものを好む傾向にある、というもの。まあ、この括りはあまりに雑だという感はあります。

なので国外で高評価のワインを、あなたが「もう少し酸味穏やかならいいのに」と感じても不思議ではありません。

さらに「バランスがいい」を客観的に示す方法がありません。

なにか成分を数値で表せばいいというものではないのです。バランスがいいワインは、「バランスがいい」という以外にないのが言葉の限界。何とでも言えてしまいます。

だからワインの紹介文で「このワインはバランスはイマイチですが・・・」と書くことはありません。どんなワインでも「バランスがいい」と書いて嘘ではないのです。

だからバランスはワインにとっても大事な要素ですが、書いても意味がない言葉です。

言葉で広がるワインとの出会い

ワインの美味しさを全て言葉にできるわけではありません。

AとB2本のワインを並べて飲んだら明らかにAの方が美味しいのに、「何がどう美味しい?」が言葉にできない。例えばそれが「バランスがいい」に尽きる。そんなもどかしさは日々感じています。

かといって言葉で伝えることを諦めてしまうことはできない。

消費者が知らないワインを「美味しそう」と感じて購入し、期待を込めて飲んで満足する。その出会いを提供する手段が減ってしまうのです。知らないワインを魅力的に提案できてこそ、専門店の存在意義があると考えています。

なんとかこの美味しいワインの魅力を伝えたい。そのために言葉を尽くすと、どうしてもテイスティングコメントは小難しくなります。

そこにはワインを紹介する者の気持ちが表れているんだと、大目に見ていただけると幸いです