VDP(ファウ・デー・ペー)とはドイツ高級生産者連盟(※)という生産者団体です。

加盟員200程度の決して大きくない団体ながら、輸出ワインの金額においては少なくない割合を占めます。

「VDP加盟ワイナリーがつくるワインは美味しい!」と世界が認めている証拠です。

数多のドイツワインの中から鷲のマークを目印に選ぶべき理由をご紹介します。

(※)「ドイツ・プレディカーツワイン生産者協会」という和訳もあります。

VDPの活動とは

VDPが行っていることは多岐に渡ります。中でも我々消費者に関係する重要なものの一つが加盟員の所有畑に対する特級・一級畑の認定です。

英語もしくはドイツ語にてVDPのHPをご覧いただけます。認定している特級・一級畑も確認できます。

VDPの4等級

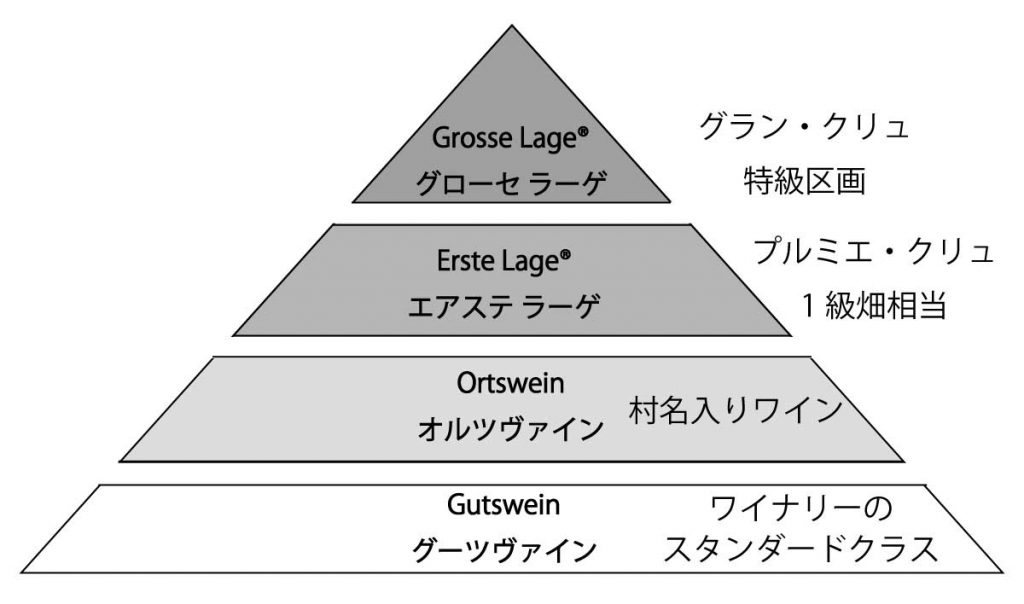

VDPの格付けは制度の更新を重ねながら、2012年より下記の4段階となりました。

ブルゴーニュワインの広域名・村名・1級畑・特級畑という区分と同じと考えてください。

Grosse Lageから伝統品種でつくられる辛口ワインが「Grosses Gawachus グローセス・ゲヴェックス 略してGG」と呼び、ブルゴーニュでいう特級ワインに相当します。

畑はあくまで加盟員所有のもののみ

ブルゴーニュのように、ドイツでは1つの畑を複数の生産者が分割所有しているのが普通です。

VDPは加盟員が所有している畑の中から、特に風味特性に優れたワインができることを昔から知られてきた区画にのみ、「Grosse Lage」「Erste Lage」を認定しています。

ゆえにVDPの加盟者が持つAという畑がGrosse Lageだからといって、非加盟員の同じ畑を「特級相当」だとは言えないのです。

ドイツの畑名表記ルール

「村名 +er 畑名」

単一畑からつくられるドイツワインには、このように畑名が表記されます。

苗字と名前のようなもので、この2つが組み合わさることにより畑名の重複が避けられます。

例えば「Schlossberg シュロスベルク」(意味は城山)という畑はドイツのいたるところにありますが、村の名前が異なるので区別できるのです。

例外として5つの「オルツタイルラーゲ」という畑だけ、村名を省略し畑名のみを表記することができます。一例がラインガウの「Stinberger シュタインベルガー」です。

格付けが上がるとなぜ美味しい?

VDPの格付けは上級のものほど高品質であり、ワインは高品質です。

それが言える根拠は次の2つ。

1つに先述のとおり昔から良質なワインが安定してつくられる畑であることが知られてきたこと。

もう一つは上級ほど厳しくなる収量制限です。例えばGrosse Lageでは50hl/ha以下の収穫量が求められます。これは1haの畑から750ml換算で約6700本以下のワインをつくる計算です。

ただしこの「50hl/ha」という数字は、他の地域と比べて特別少ないとは言えません。

VDPに加盟するには

VDPのメンバーになるためには、まず既存メンバーの推薦を受ける必要があります。

その上で栽培や醸造面などでVDPの加盟員たる資質があるかが審査され、ようやくメンバーになれるのです。

そうすればボトルのキャップシールに、鷲(ワシ)のマークを記載してメンバーであることを示すことができます。

加盟員たる資格は5年おきに審査されます。それもあってメンバーの数は200程度からあまり増加傾向にはありません。それだけVDPに加入するのは難しいのです。

当店で取り扱っているVDP生産者

フーバー(バーデン)

フランツ・ケラー(バーデン)

フリードリッヒ・ベッカー(ファルツ)

フォン・ウィニング(ファルツ)

フリッツ・ハーク(モーゼル)

ヘイマン・レーヴェンシュタイン(モーゼル)

ドクター・ワグナー(モーゼル)

トリアー慈善連合協会(モーゼル)

ドクター・ローゼン(モーゼル)

シュロス・リーザー(モーゼル)

ヴァグナー・シュテンペル(ラインヘッセン)

ラウムラント(ラインヘッセン)(新加入)

バッテンフェルト・シュパニア(ラインヘッセン)

クヴェアバッハ(ラインガウ)

クロスター・エーバーバッハ(ラインガウ)

ラッツェンベルガー(ミッテルライン)

フュルスト(フランケン)

デーンホーフ(ナーエ)

クロイツベルク(アール)

VDPの定める品種でしかGrosses Gawachusはつくれない

ドイツの13生産地域ごとに、Grosses Gawachusをつくることのできるブドウ品種が決められています。

ドイツの最重要品種であるリースリングでは、どの地域でもGrosses Gawachusをつくれます。

一方で例えばフランケン地方。VDPに加盟しているフュルストという生産者。ピノ・ノワール(シュペートブルグンダー)とシャルドネなどで高品質なワインをつくっています。しかしフランケンではシャルドネではGGをつくれません。ゆえにこのワインにもその表記はないのです。

「アストハイマー・カルトホイザー」という貝殻石灰質土壌の非常に優れた畑からつくられます。しかし特級表記はできないのです。

各生産地域ごとのGG許可品種は、セラードア青山さんの記事がわかりやすいです。

Grosses Gawachusは辛口のみ

例え加盟員がつくるワインであっても、甘口ワインは「Grosses Gawachus」を表記できません。

「村名+er 畑名 Beerenauslese」のように、ドイツワイン法で表記されるブドウの糖度等級が表記されます。加えてGrosse LageないしErste Lageといった畑の等級が表記されます。

VDPが認知に努めている「Grosses Gawachus」の名称を甘口ワインに使わないのは、VDPが主に辛口ワインを念頭においた団体であることを示しています。それにはここ100年ほどのドイツワインの歴史が関係しています。

歴史から読み解くVDPの目指すところ

VDPが定めるグローセス・ゲヴェックス。

どうしてワイン法とは独立してこんな格付けをつくっているのか。この格付けを広めることにはあえて注力せず、加盟員を絞っているのはなぜか。

設立の経緯を知ることで、自ずとその哲学・考え方は見えてきます。

単一畑は1/10に減った!

実はドイツの畑は1971年に大幅な統合が行われました。

以前は3万ほどもあった単一畑が、およそ現在の2660か所まで減ったのです。

もちろん、畑が急に宅地などに変わったのではありません。

その地域の複数の畑を一つのものとして扱い、その中で有名だったものの名前を残したのです。

日本の市町村統合に似ています。

これは畑のブランド化のためでした。

3万もある畑の名前と良し悪しを、誰も覚えて判断できない。

名の通った畑のワインをたくさん作り、消費者に覚えてもらおうとしたのです。

その背景に甘口ブーム

1970年代から1990年頃にかけて、世界は甘口ワインブームでした。

当然、その最大の生産国であるドイツは、たくさん作ればそれだけ売れていく時代。

ドイツのワイン法についてご紹介したとおり、「シュペトレーゼ」などの表記は果汁糖度で決まります。

厳密にワインの甘口度合いを表していませんが、ある程度の目安になります。

「聖母の乳」を意味する軽い口当たりの甘口ワイン、リープフラウミルヒ(Liebfraumilch)もこのころ大流行しました。

ワインの味わいとしてのタイプを表し、産地や品種の規定はありません。

栽培の雑さはある程度甘さがごまかしてくれる。

そうして品質をないがしろにした安ワインが出回り、世界中で飲まれて飽きられていったのでした。

畑の概念がないがしろに

「グラッハー・ヒンメルライヒ」という何千とある畑の名前より、「アウスレーゼ」や「アイスヴァイン」の方が覚えやすい。

甘口ワインを求めるなら、ドイツワイン法の格付けを参考にします。

ワインを選ぶ際、畑名の重要性は必然下がってしまいます。

クヴァリテーツヴァインのクラスなら、未熟なブドウでも補糖により甘く仕上げられるのですからなおさらです。

そして飽きられる

そうして出来上がったワインは、どれを飲んでも似たような味になってしまいます。

樹齢の低いブドウの樹から収量を制限せず大量生産をするなら、土地の個性など表現されません。

甘味の多様化や新興ワイン産地の台頭、食文化の変化など要因が重なり、甘口ドイツワインは急速に消費者に飽きられていきます。

成熟していく市場のなかで、没個性的なワインが売れ続けるはずがないのは必然でした。

補糖の禁止 VDPの黎明期

ドイツ国内からも、甘口ワインブームの流れにNOを突き付ける動きが生まれました。

甘口ワインを否定するわけではありませんが、「とにかく甘ければOK」のような雑なワインづくりはよくないと。

VDPの前身は1910年発足のドイツ・ナトゥアヴァイン競売者協会という組織です。

このナトゥア、自然にというのは補糖を禁止するという意味の自然です。

しかしこの「ナトゥア」という言葉は消費者に様々な推測をさせてしまう。

そこで上位組織であるドイツ生産者協会がこの名称を禁止します。1967年のことです。

それをうけて1971年に生まれ変わったのがVDPでした。

1980年代に入りVDP加入生産者がメディアで注目を集め始めます。

高品質を維持するため基準をさらに厳しくし、ドイツ生産者協会から独立して独自の路線を行くことになります。

さらに2000年代に入り、畑の格付けをスタートしたのです。

高品質なワインは高品質な畑から

彼らが着目したのは、至極当たり前のこと。

いいワインはいいブドウから。いいブドウはいい畑から。

そしていい畑どこか、今から調べる必要はない。

1971年の畑の統合以前の評価を調べれば、テロワールに優れた畑は自ずと浮かび上がってきたのでした。

「いいワインはいい畑からできるいいブドウから」

VDPはその当たり前を大切にし、同じ志を持つ生産者が集まって運営されているのです。

VDPのワインは美味しいけど硬い!?

同業者に認められて初めてVDPメンバーになれる。そしてその後も審査される。

それもあってVDP加盟ワイナリーがつくるものは、総じてかなりレベルが高いです。

ただし高品質であることが必ずしも全ての人の「美味しい!」とは同義でないのが、ワインの難しいところ。

具体的にはVDPのリースリングやピノ・ノワールは、若いうちに飲むと硬いことが多いのです。

ワインの「硬い」とは

ワインの瓶詰後の熟成が不十分なうちに開けて飲むゆえに、本来の香りの豊かさやバランス感が味わえないこと。そしてそれが"開いて”風味豊かになっていくまでに時間がかかること。

そういった状態を指してワインが「硬い」と表現します。

特にドイツワインの場合は、酸味が高すぎるように感じる場合が多いです。

そういったものほど5年10年と熟成させることで、飛びぬけて美味しいワインに変わっていくものですが、若いうちはポテンシャルしか感じないことも。

特にその傾向が顕著なのはGrosse LageやErste Lageのワインで、買ってすぐに飲むのがもったいない場合もあります。

その分とっておきのワインを自宅のセラーで育てる楽しみは、ブルゴーニュワイン並みにあると言えるでしょう。

ワインの飲み頃に関してはこちらの記事もご参考に

VDPのワインにはハズレがない!?

先述の通りVDPのワインは高品質であるがゆえ、『開けるタイミングによるハズレ』はあり得ます。

しかしそれは、ある程度経験を積めば避けたり対策をすることができます。硬いことを見越して、飲む前日に抜栓するなどです。

そのうえで、あくまで個人的な感想ではありますが、VDPのワインにはハズレがありません。飲んで「ありきたりのつまらないワインだな」「味の調整がイマイチだな」と感じることがほぼないのです。

「もうちょっと安かったらうれしいのに」と思うことはよくあります(笑)

「このマークが書いてあるワインは美味しい」っていうもの。世界中見渡してどれくらいありますか?私はVDPの鷲のマーク以上のものは知りません。それはきっと、VDPの厳しい審査基準と定期的な更新が品質を保証しているのでしょう。

ワインショップでドイツワインの棚を眺めてみる。飲みたい品種はだいたい決まっているけど、知らない銘柄ばかりで選べない。

そんなとき、ぜひ鷲のマークを目印にしてみてください。あなたの期待を裏切ることは、きっとないはずです。