ナパ・ヴァレーにて初期のころから、サスティナブルなワインづくりを実践してきたホーニッグ。2品種4ワインに絞られたラインナップには、美味しさだけでなく明確な役割の違いを感じます。当主マイケル・ホーニッグ氏の来日に際して、ワインづくりで目指すところとその魅力を伺いました。彼らの取り組みを知って飲めば、その美味しさが一段と深く感じられるでしょう。

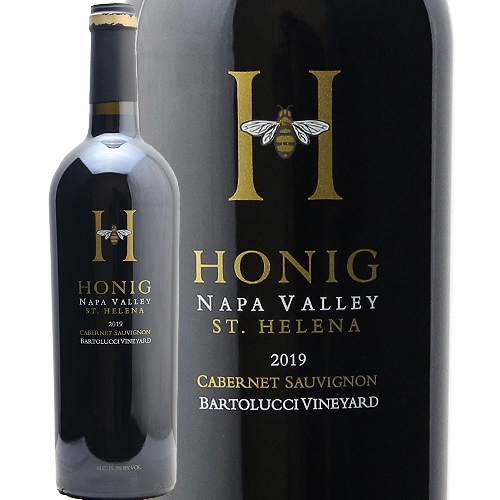

カベルネ・ソーヴィニヨン2種

ホーニッグのカベルネ・ソーヴィニヨンは2種類のみが日本に輸入されています。

本国のHPを見ると他に何種類か販売されていますが、いずれもセラードア限定の少量生産品だそうです。

(以下CSナパヴァレー)

(以下バルトルッチVYD)

ブドウについて

CSナパヴァレーはラザフォードの自社畑のブドウが25%程度と、ナパ・ヴァレー各地の契約畑のブドウからつくられます。自社畑およびワイナリーはラザフォードのヴァレーフロアの中心からやや東より。近くには有名なケイマス・ヴィンヤーズやクインテッサ、イングルヌックなどのワイナリーがあります。

セント・ヘレナのバルトルッチ・ヴィンヤード

バルトルッチVYDはその名の通り単一畑から。畑はラザフォードよりも温暖なセント・ヘレナにあります。100年以上もの間バルトルッチ家によって管理されています。水はけのいいなだらかなスロープにある畑で、凝縮度の高いブドウが育ちます。

周りにはスポッツウッドのワイナリーと畑や、デイビッド・エイブリューの「マドローナ・ランチ」という畑があります。

ワインの味わいについて

CSナパヴァレーの風味は凝縮感とフレッシュ感が共存するスタイルです。密度の高いベリーの香りには硬いニュアンスは感じません。ピュアなフルーツ感のある親しみやすいスタイルです。タンニンはやさしくほのかに感じる程度。その割には

1980年代からつくっているワインで、当時からソフトで口当たりしなやか。タンニンの強すぎないワインを目指しているそうです。

バルトルッチVYDの風味はより黒系のフルーツの風味が強く表れ、香りからも濃密感があります。力強くタンニンも強くどっしりとした味わいが口いっぱいに広がり、自然と飲むスピードがゆっくりになるような飲みごたえがあります。

ワインを飲むシーン

CSナパヴァレーは料理と一緒に飲むことを前提につくられているワインです。もし価格が許容できるなら、自宅にて普段の夕食で楽しむのがおすすめです。

ナパ・ヴァレーのワインにはとっても力強く、ときに料理に勝ちすぎてしまうこともあります。ホーニッグがこのカベルネで目指すのはそのタイプではないのです。

牛肉はもちろん、豚肉やサーモンステーキによくあうと生産者は語ります。

それに対してバルトルッチVYDの方はワイン単体で楽しむことをおすすめします。ある程度タンニンがあるので、バケットをつまみながら。食事の終盤、ゆっくりと語り合うようなシーンに最適です。

また熟成ポテンシャルも高いので、買ってすぐ飲む必要はありません。5年、10年と熟成させて変わった風味を楽しむのもいいでしょう。

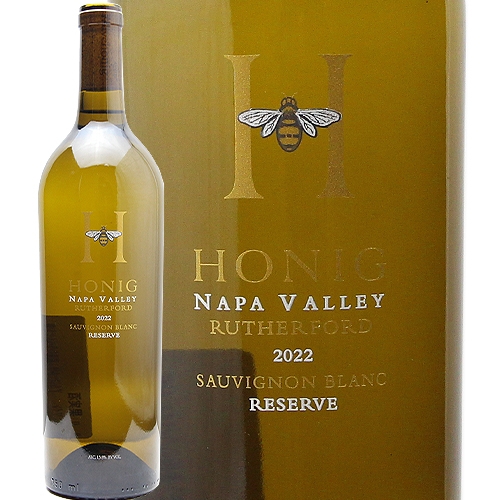

ソーヴィニヨン・ブラン2種

ソーヴィニヨン・ブランも2種類のワインがつくられます。

(SBカリフォルニア)

(以下SBリザーブ)

ブドウについて

スタンダードのSBカリフォルニアは、これが創業時に初めてつくったワインです。

45年間ずっとつくり続けていて、ラザフォードの自社畑のブドウを中心に、契約畑のブドウも使っているので「California」表記となります。

ソーヴィニヨン・ブランがほとんどですが、わずかにセミヨンとミュスカデルをブレンドしています。

一方でSBリザーブの方は100%ラザフォードの自社畑で栽培されたものです。

醸造について

SBカリフォルニアは全てステンレスタンク発酵・熟成。シュールリーの状態で6か月熟成されます。この醸造によりフレッシュ感の際立つ味わいとなります。

それに対しSBリザーブは少し複雑です。およそ2/3はステンレスタンクで発酵、大樽でシュールリー熟成。約1/3はフレンチオークの新樽発酵・そのままシュールリー熟成します。より香りが複雑で口当たり滑らかになります。

ワインの味わい

SBカリフォルニアはニュージーランドのものと比べて、良く熟した黄色いバナナやマンゴー、キウイのアロマがあります。口に含めば濃密な味わいが広がり、飲みごたえがあります。

食事のスタートにアペリティフとして。生産者はお寿司や鶏肉、豚肉などにあうと話していました。

SBリザーブは熟成したボルドーブランのニュアンス。豊かな樽香と同時にフルーツが香り、厚みのある口当たり。この滑らかさはステンレスタンク醸造のSBカリフォルニアとは大きく違います。

料理人からの評価が高く、特にホタテやカニとの相性がいいそうです。

ワインを飲むシーン

SBカリフォルニアの方は明るくカジュアルな雰囲気を持ちます。

休日の午後、気の置けない友人と自宅に集まり、明るいうちからワイワイおしゃべりしながらワインだけで楽しむ。そんな楽しみ方に向いた単体でのバランス感があります。

一方でSBリザーブの方はもっとかしこまったイメージ。白いテーブルクロスがひかれたフォーマルなレストランで、きちんとした服装で飲みたい。そんなイメージが浮かびました。もちろん自宅で飲んでも満足度の高いワインですので、いつもより頑張った料理と一緒にご褒美ディナーを楽しみましょう。

サスティナブルな取り組みについて

ホーニッグが重視しているのはオーガニックではなくサスティナブル。ずっと先までこの地でワインをつくり続けることです。

ホーニッグは「California Sustainable Winegrowing Alliance」と「Fish Friendly Farming」の2つの環境認証を取得しています。

しかしそれをバックラベルなどには記載していません。他に書きたいことがたくさんあるのと、ロゴがダサいからだとか。

代わりにシンプルにこうつづられています。

Family Owned , Sustinably Farmed, Solar Powerd

犬を使った害虫退治

ナパ・ヴァレーで何軒か採用例があるが、始めたのはホーニッグ。

畑の中でブドウに害のある虫は独特な臭いがあるそうです。そこで子犬のころから18か月の訓練をします。犬にその虫の臭いを憶えさせることで、畑を走り回って問題の場所を教えてくれるそうです。

自社畑の約30haを2匹の犬がカバーしているというので、とっても働き者です。

鳥の巣箱の設置

ブルーバード(ツグミ)とフクロウが住み着いてくれる巣箱を設置します。それらはブドウを食べない鳥なので、樹につく虫やモグラなどを食べてくれるといいます。

羊をつかった除草

数百匹の羊をつれてきて草を食べてもらいます。これはトラクターですき返しをする代わりです。

ソーラーパネル

ワイナリーの醸造設備に使う電力の多くは、ソーラーパネルで賄われています。

もちろん曇りや雨の日もありますから、電気は引いています。しかし晴れた日にはソーラーパネルだけで十分だそうです。

ホーニッグの歴史

もともとホーニッグ家はドイツからの移民。ドイツ語で「Honig」は「はちみつ」を意味しており、それがホーニッグのロゴの由来です。

ホーニッグはもともと栽培農家。近くのケイマス・ヴィンヤーズなどにブドウを販売していたそうです。

1964年、先代のルイス・ホーニッグ氏がラザフォードに土地を取得し、ソーヴィニヨン・ブランとカベルネ・ソーヴィニヨンを植樹します。当時ソーヴィニヨン・ブランは他に栽培しているところがあまりない、珍しい品種だったそうです。

1980年、ルイスはワインづくりの夢を実現する前に他界してしまいます。

ルイスへのオマージュとしてつくったソーヴィニヨン・ブランがコンテストで金賞を獲得。ブドウ農家ではなくワイナリーとしての比率を高めていきます。

1984年にそれを引き継いだのが息子のマイケル・ホーニッグ氏。ホーニッグ家の4代目にあたります。わずか22歳で大学を辞めてワイナリーを引き継ぐ決心をしたのでした。

2025年現在、5代目にあたる彼の子供もワイナリーを継ぐ予定。これからも家族経営の生産者としてホーニッグは続いていきます。

これからも続くホーニッグの美味しさ

当主としてマイケル・ホーニッグ氏の素晴らしいところは、実質的な創業者であるのに何代も先のことを考えていることです。今ほどオーガニックやビオディナミという概念が広まる前から、この先もずっと続いていくワインづくりを実践してきたのです。

だからこそワインのスタイルもこの先長く続くもの。一口目のインパクトを求めた濃厚さではなく、1本飲み終わったときに満足し、また近いうちに飲みたくなるものです。

時代が流れ世の中のトレンドが変わっていったとしても、ホーニッグがつくるワインの美味しさはこれからも変わらないのでしょう。