「ワインは古いほど美味しい」というのは間違いです。世の中に流通する過半数のワインは、リリースされたときが飲み頃で早く飲むほど美味しいです。今回は昨年のブドウでつくられたばかりの2024年ヴィンテージのワインを集めました。若いワインに期待すべき味わいを知れば、ワインには美味しさの方向性がいくつもあることに納得できるでしょう。

最新ヴィンテージだからこそ美味しいワイン7選

2025年9月現在、2024年ヴィンテージがリリースされある程度見かけるようになったタイミングです。これはワインの状態としては非常に若いもの。それは決して悪いことではありません。

ここでは現在の最新ヴィンテージ、2024年のワインから、若いからこそ美味しいおすすめワインをご紹介します。

「若いから美味しい」なんてことはあるのか。古い方がいいワインなのでは?

フレッシュローテーションに適したワインとは

「若い」と言っても限度がある?

こちらは後の章でご紹介します。

※こちらは本記事公開時のヴィンテージです。時間がたてば順次ヴィンテージは切り替わっていきます。現在のヴィンテージは商品ページでご確認ください。

「新しいほど美味しい」代表格!

青草やハーブの香りとともに、パッションフルーツやグレープフルーツがムンムンと香る。そんなジューシーさが人気の「マールボロ産ソーヴィニヨン・ブラン」は、早く飲むべきワインの代表格。フルーティーな風味とキレのいい酸味は、若い状態こそ存分に楽しめます。酸素を通さないスクリューキャップとも相性抜群。飲めば明るく爽やかな気分になれるでしょう。

他にもニュージーランド産ソーヴィニヨン・ブラン 2024年はたくさんあります。▼

フルーツの香りを楽しむなら若いうちに

華やかなフルーツの香りがグラスからあふれ出すように香る「アロマティック品種」。その香りは若いうちこそピュアにハッキリと感じます。だから発売時が一番の飲みごろ。ハンガリーでも珍しい品種「イルシャイ・オリヴェール」は、マスカットや洋ナシのようなみずみずしく甘いフルーツの香りが魅力です。

早く飲むほどシュワシュワが楽しめる

マスカットの甘い香りと、そのイメージどおりのやさしい甘味で人気の「モスカート・ダスティ」。スパークリングワインよりは泡の穏やかな「微発泡ワイン」に分類されますが、その強さは様々。出荷後は次第に泡が抜けていくものですが、2024年のこちらならピチピチした元気のいい泡が期待できます。炭酸の効果で甘味も爽やかに!

時を経るほど味わいが「ボケる」?

このワインを3年後に飲んだとて、不味くなるわけではありません。ただし、きっと味わいのメリハリは弱まってしまう。みずみずしい甘味をドイツならではのスッキリとした酸が支えるからこその美味しさ。そのバランス感はフレッシュなうちに飲むからこそ楽しめます。

渋味がないなら熟成しなくても

渋味しっかりの赤ワインなら熟成向きですが、このワインのように渋味がほとんどなければ若いうちもOK。むしろベスト!ベリー系のフレッシュな風味が、よりハッキリ明るく感じられます。小難しいこと抜きにフルーティーで軽やか。そんなワインは新しいほど魅力的です。

抜栓の前後ともにお早めに

添加物や醸造テクニック的なものをなるべく使わないようにつくる、いわゆる「最小介入主義」のワイン。濁った状態に仕上げることで旨味を補っています。2、3か月前に飲んで健全なことを確認してますが、不安定な製法であることは確か。ピュアなジューシーさは早く楽しむべきで、抜栓後も早めに飲み切ることをおすすめします。

クラスで違う熟成ポテンシャル

「ハンター・セミヨン」の中でもこちらはリーズナブルなクラス。だから今すぐ飲んでレモンのフレッシュな風味が美味しいスッキリ系ワインです。一方で上級のセミヨンは、何十年と熟成するだけでなく、5,6年は熟成しないと良さが出ないとされるスタイル。クラスで飲み方がこんなに変わるワインは珍しいものです。

上級「ハンター・セミヨン」は、これが最新ヴィンテージでまだ若い状態▼

よくある誤解「ワインは古いほど美味しい」

例えば「芸能人格付けチェック」のようなテレビ番組には、何十年も前につくられた数十万円の高級ワインが登場します。

あるいはドラマやアニメの中で、「20年もののワイン」みたいに高級品として登場します。

何十年も前につくられたものなら、貴重なのは直感的に分かります。ゆえに「ワインは古いほど良いもの」と思われがち。

古いワインほど高価なことはあります。しかし古いほどお酒としてのワインの価値が高いかというと疑問で、まして「古いほど美味しい」というのは大きな誤解です。

ワインの風味は瓶熟成で変化する

ワインは出荷した後も風味を変えます。

風味が変わるという意味では、おそらくすべてのお酒でほぼ共通。ただしウイスキーやブランデー、焼酎などに比べ、時間に対する変化の幅は大きいです。

加えて日本酒やビールなどの醸造酒で比較したとき、ワインは保管期間を経て風味が向上するケースが多いです。日本酒も稀に熟成されることがありますが、ワインに比べると少数派でしょう。

だから「熟成させて飲むお酒といえばワイン」というイメージが広まったのです。

ただしすべてのワインが美味しくなるわけではありません。

風味は瓶熟成で変化します。しかしそれが美味しくない方向、つまり単なる「劣化」である場合もありうるのです。

ワインは熟成するとどうなる?

「古酒」と呼べるようなワインを楽しむため、若いワインの数倍の金額を支払う。あるいは自宅のワインセラーで将来のために何百本とワインを保管する。

そういうワイン通の人たちは、決してブランドや希少性にだけ魅力を感じて、大金を費やしているのではありません。まあゼロとは言いませんが、純粋に「美味しいと感じるから」というのが大きな理由でしょう。

それくらい、熟成ワインには若いワインにはない美味しさがあります。言葉で表すのは難しいのですが、あえて挙げるなら次の通り。

- 若いころにはない、深みのある複雑な香り

- ち密で滑らかな口当たり

- パワフルなアタックはないのに余韻が長く続く

ただしすべてのワインが古いほどこうなるわけではありません。

「熟成ポテンシャル」と「「飲み頃」が大事

前提としてすべてのワインが長期間の保管で熟成するわけではありません。本数ベースでいえば、むしろ熟成しないワインの方が多いです。

熟成によってなぜワインが美味しくなるのか。なぜ熟成する/しないワインが分かれるのか。諸説ありますが、科学的にその明確な根拠は未だ分からないそうです。

その上で経験的に、あるいは通説として重要なのは酸とタンニンです。酸味の高いワインや、渋味の強い赤ワインは長く熟成する傾向があります。その代表格がイタリアの「バローロ」で、熟成して美味しいゆえに数十年前のワインが手に入りやすいです。

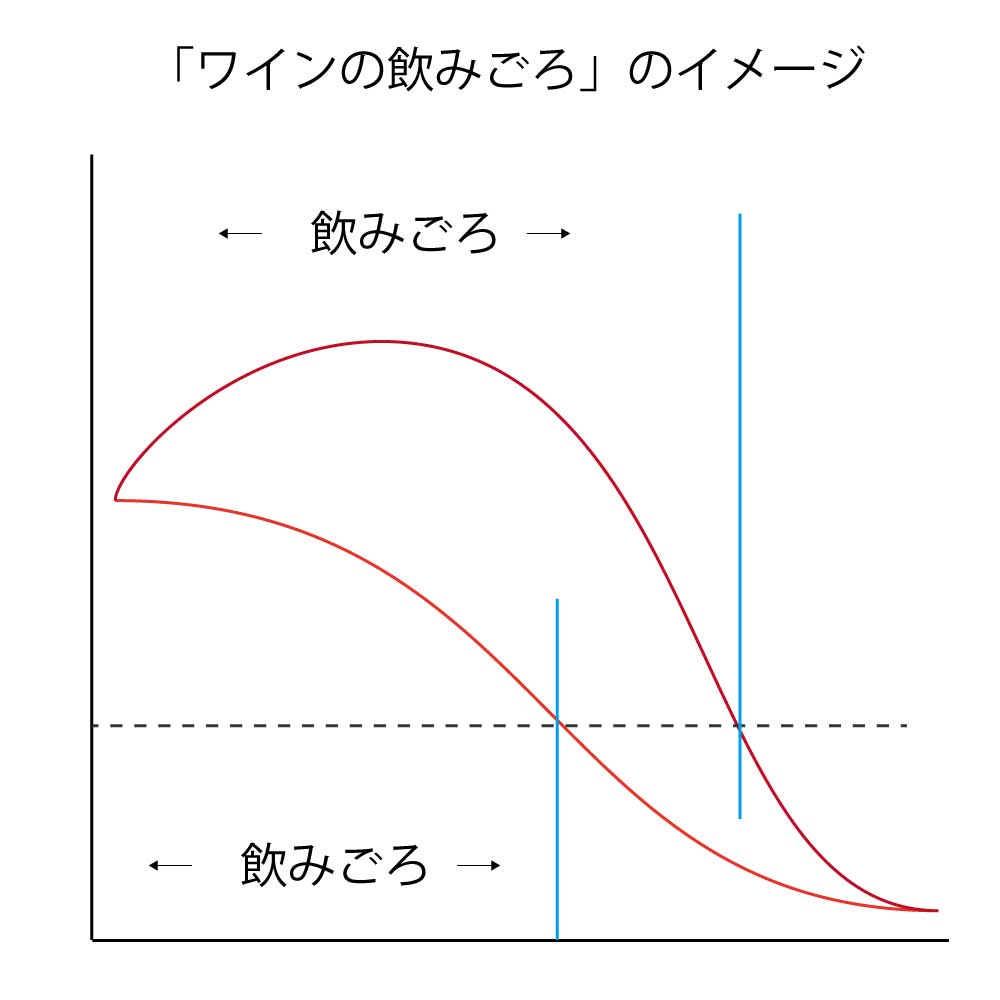

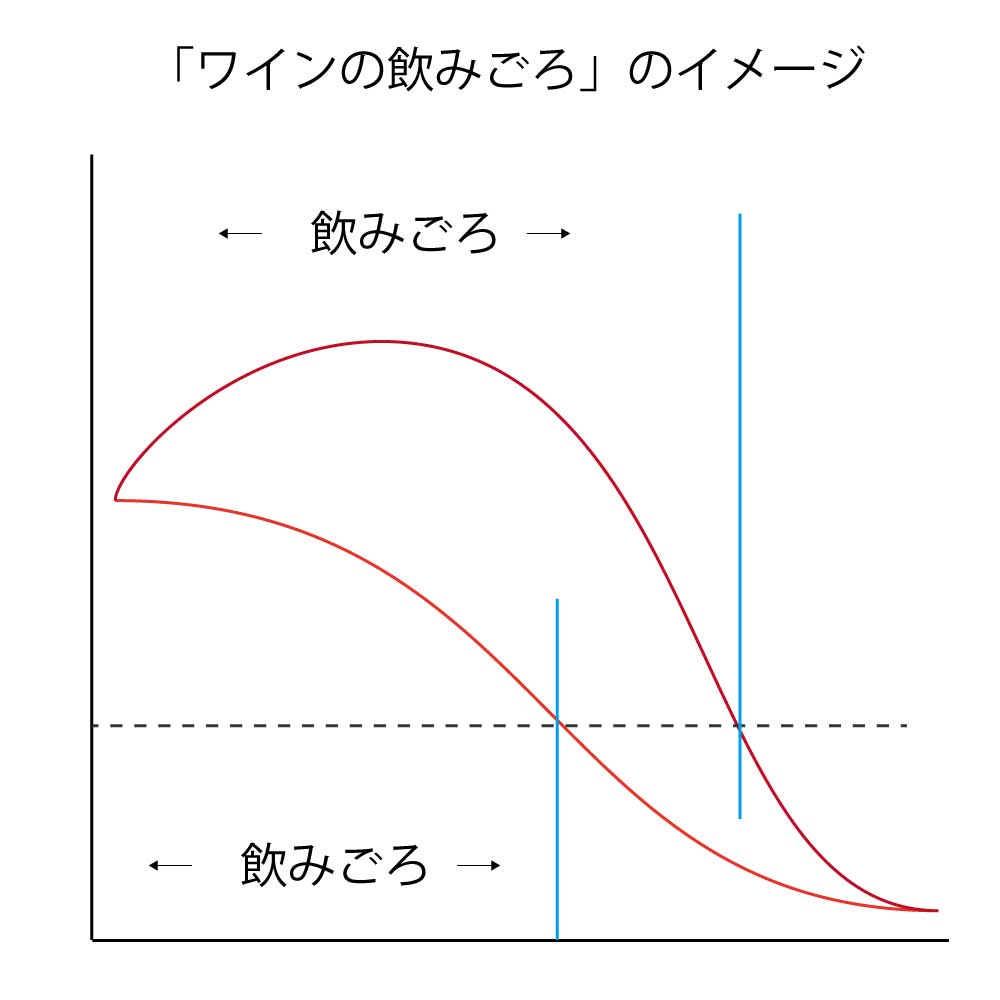

ただし古ければいいというものではありません。そのワインごとの「飲み頃」というものがあります。

「飲み頃」の判断も、これまた曖昧なもので個人差があります。その上でイメージとしては次の通りでしょう。

熟成するワインは、数年後に美味しさのピークに達して、徐々に加工していく。今回ご紹介するような熟成しないワインは、リリース時がピークでゆるやかに下降していく。そんなイメージです。

だれしも同じ金額を支払うなら、できれば飲み頃のピークで飲みたいもの。経験・知識豊かなソムリエほど、「飲み頃」の判断が正確です。しかし読み切れないことはどうしてもあり、極論言えば開けて飲んでみるまで分かりません。

「買った時が飲み頃」のワインも多い

「5年後美味しく飲むためにこのワインを買う」というのは、ワイン上級者の楽しみ方です。ワインの保管場所にもお財布にも余裕がないとできません。ある調査によれば、大半のワインは買ってから1週間以内に消費されているそうです。(すみません、聞きかじりなのでソースはないです)

一般消費者が飲んでイマイチに感じたとき、「いや、そのワイン5年以上熟成させるようにつくったから!」なんて言い訳はできません。だからマニアではない一般消費者が手にとりやすい価格帯のワインであるほど、今すぐ美味しいことが求められます。

それを突き詰めたのが、先ほども「シレーニ」をご紹介した「マールボロのソーヴィニヨン・ブラン」というスタイルです。「早く飲むほど美味しい」とされるワインのスタイルで、それには醸造法も関係しています。

若く飲むほど、ブドウ由来のフルーツに例えられる風味がハッキリします。また酸味が高く生き生きした印象で、時にピリッとした感触も覚えます。こういった味わいを総じて「フレッシュな」と表現されることが多く、その名の通り若いワインからはフレッシュな風味を感じます。

マールボロSBがフレッシュな理由

近年のニュージーランド/マールボロ産ソーヴィニヨン・ブランは、いかにパッションフルーツや熟れたグレープフルーツ、メロンなどのフルーツの香りを表現するかに注目して発展してきました。醸造技術の研究により、そのメカニズムは概ね解明されつつあります。

上記の香りの前駆体(ブドウに含まれる、発酵により香り成分に変化する成分)の量をいかに多くするか。それがワインのフルーティーさにつながります。ソーヴィニヨン・ブランの場合、それがチオール系化合物です。

ブドウの酸を保つための夜間収穫

チオール系の前駆体は、朝の気温が低い状態で収穫すると、ブドウにより多く含まれるそうです。そのためには夜間収穫。それを容易にするのが、手摘み収穫ではなく機械収穫することです。機械を使い短時間で収穫することでも、ワインの品質が上がるそうです。

またその香り成分は酸素で失われやすいです。

醸造中における酸化を防ぐ手法として、オーク樽ではなくステンレスタンクで醸造することや適切な亜硫酸の使用などが挙げられます。いわゆる「嫌気的な醸造」をすることで、みずみずしいフルーツの香りをより全面に引き出すことができるのです。

こういった酸素に触れないつくりをするワインは、出荷後の酸素接触に弱いです。だからこそコルクではなくスクリューキャップが適しています。

酸化によって風味を増していくことはあまりなく、むしろフルーティーさが失われていくだけ。だから典型的なスタイルでつくられたマールボロのソーヴィニヨン・ブランは、早く飲むほどよりその魅力を味わえるのです。

若いワインでより楽しめる魅力

ワインの風味にはいろいろな魅力があります。その中には若いワインにこそ感じやすいものもたくさんあります。

フルーツや花のような香りは、ブドウに由来する「第1アロマ」と分類されます。こうした香りは熟成で減退していきます。つまりフルーティーな香りが魅力のワインは、若いうちに飲んだ方が良いということ。

また酸味の印象も変わります。若いうちはシャープでキレのいい印象だったものが、熟成で丸く落ち着いた印象になります。これは良し悪し。若いうちは尖って飲みづらいものが、熟成でバランスがとれることもあります。一方で若いうちは溌溂として魅力的だったものが、数年後にボケた印象になることも。ワイン次第です。

赤ワインの渋味は熟成によりなめらかに変化していきます。それには微量の酸素接触も関係しており、白ワインに比べコルク栓の割合が高いのはそのためです。渋味に関して若いワインの方が有利なことは少ないのですが、そもそも渋味が穏やかなら若くても気になりません。

それに伴って口当たりの滑らかさは、あまり若いワインに期待すべきポイントではありません。その逆、気分を明るくしてくれる、舌の上で踊るような口当たりがフレッシュなワインの魅力です。

早く飲むべきワインの判別法

このワインはなるべく早く飲むべきなのか、それとも数年置いた方がぐっと良くなるのか。

それが判断できるようになれば「脱ワイン初心者」と言っていいでしょうが、簡単ではありません。

明確な判断基準はありませんが、ここでは大まかな考え方をご紹介します。

最もわかりやすい指標:価格

安いワインはすぐ飲むべきで、高いワインなら熟成させよう。一番わかりやすく、大雑把ながらもまあまあ信用できる指標です。

安い/高いのボーダーラインは、筆者の考えではおよそ3500円。5年前なら3000円と言っていたでしょうが、近年ワインの値段は上がりましたから。

3500円以下のワインなら、もったいぶらずに飲みたいときに開けてしまった方がいい。

一方で3500円以上のワインなら、他に飲むものがあるなら後回しにしてもいいだろう。我慢することでもっと美味しく楽しめるかもしれない。

もちろん、保管するならワインセラーでの温度管理が前提です。そうでないなら高級ワインも早く飲んだ方がいいです。

手頃なワインというのは基本的に大量につくられます。でないとなかなか利益を残せません。だからこそ消費者にどんどん飲んでもらえるよう、すぐ飲める味わいにつくる傾向です。

一方で手間暇をかけて高品質なワインを目指す場合。収穫量を制限して風味の凝縮感を高め、オーク樽で長く熟成してといったつくりをした場合、高い熟成ポテンシャルを持つものが多くなります。その上ですぐ飲める味を目指すことも多いですが、熟成による向上も期待できます。

フルーツの香りが魅力なら早飲み推奨

ワインの説明を見たとき、フルーティーさを強くアピールしているようなワインは、すぐ飲む方が美味しいワインでしょう。

その代表格がアロマティック品種。ゲヴュルツトラミネールに代表される、華やかなフルーツの香りを持つ品種のワインです。その香りは第1アロマで、熟成によりゆるやかに減退していきます。若いうちこそ魅力を味わえるというもの。

ゲヴュルツトラミネールの高級品に関してはその限りでもないのですが、基本は早飲みと思っていいはずです。

アロマティック品種ではない白ワインは、判断が難しいところです。

マールボロのソーヴィニヨン・ブランが早飲み推奨だからといって、ロワールのソーヴィニヨン・ブランも同じかというとそんなことはありません。同じステンレスタンク醸造でも、熟成で複雑さを増すものもあります。オーク樽熟成するボルドーのソーヴィニヨン・ブランなどは、10年20年と熟成するものもあります。

ここは価格も参考にすべきところです。

渋味の少ない赤ワインも今飲むべき

タンニンは抗酸化作用を持つため、熟成中にワインを酸素から守ってくれます。それもあって渋い赤ワインは長く熟成するものが多い。

逆に渋味が少ない赤ワインは、熟成は期待せずにすぐに消費すべきです。淡い色合いのものならなおさらでしょう。

その代表格がボジョレー・ヌーヴォー。そろそろ予約受付が開始になる、秋の風物詩です。本来なら熟成ポテンシャルのあるワインをつくれるガメイという品種。それを新酒として楽しみやすい醸造法をするから、収穫から1、2か月で出荷してもフルーティーで美味しいのです。

過熟気味のブドウを用いた、濃厚で渋味や酸味が穏やかなタイプの赤ワイン。それらもフルーティーさを楽しむために、早く飲む方がおすすめです。急いで開ける必要はありませんが、熟成しての風味変化はあまり好ましいものではないでしょう。

透明ボトルは早く飲むべし

透明なガラス瓶のワインは、基本的に早く消費すべきです。

ワインのボトルは深い緑色のものが多く、透明ボトルは少数派。これにはワインを紫外線から守るという理由があります。

一方でロゼワインはその鮮やかなピンク色をアピールすべく、透明ボトルに詰められることが多いです。白ワインでも透明ボトルはままあります。

直射日光でなければ、多少の紫外線も短期間なら問題になりません。透明ボトルで出荷していることは、生産者は早く飲んでもらうことを前提につくっているということです。

店頭に並ぶ白ワインで、妙に色が黄色くなっていたり、あせたオレンジ色っぽくなっているロゼワインは注意が必要です。

スパークリングワインは出荷時が飲み時

コルクを通してもスパークリングワインの泡は少しずつ抜けていきます。泡感を楽しむスパークリングワインも、早めに消費すべきワインです。

概ね5000円以下のスパークリングワインについては、何も考えずすぐに飲んでしまっていいでしょう。

ただしスパークリングワインは、ボトルから「いつ出荷されたのか」の見極めが難しいです。

多くはNV(ノンヴィンテージ)であり、ヴィンテージ表記がありません。最近入荷したばかりなのか、3年ほど売れ残っているものなのか、見た目で判断がつかないのです。

ヴィンテージが書いてあっても単純ではありません。たとえば2025年現在、2020年ヴィンテージのスパークリングワインが販売されていたとします。

ワイナリーで瓶内熟成3年されて出荷されたなら、まだ日本に届いて1年以内。フレッシュです。一方で瓶内熟成9か月で2022年ごろにリリースされたものである可能性もあります。醸造のスペックを調べないと判断できません。

またこれが高級品、シャンパンについてとなると、議論が分かれるところです。

私の知る限りでは、どの生産者も「出荷したときがシャンパンの飲みごろ。そのためにワイナリーで適切に熟成させている」と言います。一方で売れ残っていたからこそ美味しくなっていたシャンパンは何度か経験しています。シャンパンはある程度熟成させるべしと考える人は少なくありません。

シャンパンの飲みごろを見極めるのは、赤ワイン・白ワイン以上に難しいかもしれません。

届きたてワインの注意点

「早く飲む方がいい」とは言っても、決して「買った日に飲むべき」という意味ではありません。

数週間、あるいは数か月程度なら、感じ取れるような劣化はないでしょう。

それよりも急いで飲みすぎるデメリットがあります。

入港したてのワインは「暴れる」

ヨーロッパのワインの場合、約2か月の間、コンテナ船に揺られて日本に到着します。

そうして長期間の振動にさらされたワインは、味が「暴れる」と言われます。

私は特に口当たりに現れると感じています。妙にとげとげしいというか落ち着いていない。もう少し滑らかさがあっていい。

入港して1か月、2か月という届きたてのワインは、味が落ち着いていないことがあるのです。

そういう場合、1か月程度でも飲むのを待てば、口当たりが向上することがあります。私の経験では赤ワインの方がより顕著です。

ワインの静置が大切な理由

ワインの熟成環境は継続的な振動がないことも重要です。

熟成によって口当たりがなめらかになる理由について、ウイスキーの方がより研究が進んでいるようです。

ウイスキーはボトルに「12年」などの熟成年数表記があり、これも長いほど高価です。それは一般に熟成が長いほどまろやかな口当たりになるから。

これはウイスキー中のアルコール分子同士の結合を囲むように、水分子が「水和シェル」を形成するからと言われています。

参考:きた産業株式会社のページより

船輸送による継続的な振動で、この水和シェルが崩れることが、口当たりの悪さにつながっているのではないかと考えます。

買ってきてから落ち着かせる時間も

同じことが小売店から買ってきたワインについても言えます。

ワインショップや百貨店などで購入し、手で持って帰ってきたワイン。通販で購入し、宅配業者に届けられたワイン。数時間~数十時間にわたり揺られています。

それによって明確に口当たりが悪くなるというのは、私は感じたことはないです。比較が難しいですから感じないだけかもしれませんが、ごくわずかです。

それほど気にしなくてもいいかもしれません。今日飲みたい気分なら、買ってきてすぐ飲むのも悪くないでしょう。私も持ち寄りワイン会などでは、ハンドキャリーで自宅から持参したワインをすぐ開けることも多いです。

一方で理論的には、揺り動かしたワインはしばらく静止して開けた方が美味しい。今日飲む予定のワインが他にあるなら、届いたワインは少し落ち着かせて飲んでもいいでしょう。

若いワイン/熟成ワイン、それぞれの美味しさを

これまでご紹介した通り、ワインには若いワインでこそ感じられるフレッシュな美味しさもあります。それは熟成ワインが与えてくれる美味しさとはまた別物です。

高級レストランの料理とファーストフードには、また別の美味しさがある。例えばそんなものでしょうか。

高級ワインの味を期待するのではなく、フルーツのフレッシュな風味に注目して楽しむ。そうすれば若いワインならではの美味しさに気づき、ワイン選びの選択肢がぐっと広がるでしょう。