「オレンジワイン」は、ここ10年ほどで注目を集めている古くて新しいワインのタイプです。白ブドウを赤ワインのように醸造する、ジョージアに古くから伝わる製法がルーツとされています。白ワインやロゼワインとの違いを知り、3つの味わいタイプで分類することで、その楽しみ方がぐっと広がるはず。オレンジワインの基礎知識からおすすめの1本まで、初心者にもわかりやすくご紹介します。

オレンジワインとは?その定義と魅力

「オレンジを発酵させてつくるからオレンジワイン」というのはあながち間違いではありません。そういうお酒も存在するからです。

ですが世間で話題になっており今回ご紹介するものは全く別。ブドウのみからつくられるワインの一種であり、赤ワインや白ワインといったタイプを表します。

実は「オレンジワイン」という言葉は正式なワイン用語ではありません。欧米では「アンバーワイン」と呼ばれる、広い意味では白ワインの一種です。

しかし色合いも風味も通常の白ワインとは大きく異なります。それは醸造法の違いに起因します。

オレンジワインのつくり方

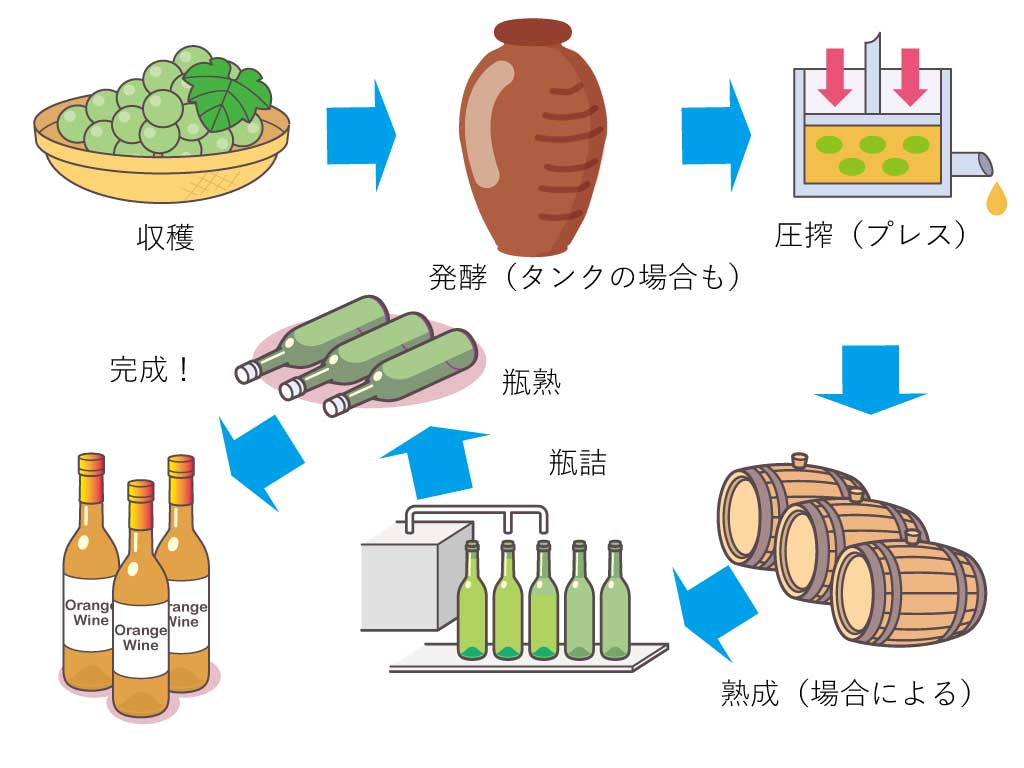

まずオレンジワインは白ブドウを使います。黒ブドウを使う赤ワインやロゼワインとはここが大きな違いです。

通常の白ワインはプレスして絞った果汁のみで発酵を行います。それに対して果皮や種を漬けた状態で発酵を行うのがオレンジワインです。

「白ブドウを赤ワインのように醸造したワイン」

端的に説明するならこれがオレンジワインのつくり方です。

オレンジワインの特徴

果皮や種と一緒に発酵させることで、果皮からの成分が抽出されます。

「白ブドウ」といって果皮に色はついています。その色素成分がワインに抽出され、それが酸化されることにより、オレンジや琥珀の色あいとなるのです。

ステンレスタンクの中で発酵中の白ブドウ - カンティーナ・ライナ

発酵して果皮を漬けておく時間をいかに長くとるか、また酸化的な熟成をするかどうかなどで、オレンジ色の濃さは変わります。またピノ・グリに代表される果皮がピンク色に熟すブドウを使えば、ブラッドオレンジやサーモンピンクに仕上がることもあります。ロゼワインと見分けがつきにくいです。

色合いだけではありません。果皮の影響で白ワインとはまた違った風味が生まれます。オレンジピールやダージリンのような香りは、多くのオレンジワインが持ちます。

さらにオレンジワインには渋味を感じます。果皮からタンニンが抽出されるからです。このタンニンがオレンジワインを個性豊かなものにし、白ワインでは難しいフードペアリングが生まれます。

オレンジワインっぽい白ワインとの違い

白ワインの醸造において「果皮浸漬」「低温マセレーション」という技術があります。破砕したブドウを低温で保管するという作業を、発酵の前に行います。それによって果皮由来の成分が果汁に溶け出し、より風味豊かなワインとなるのです。

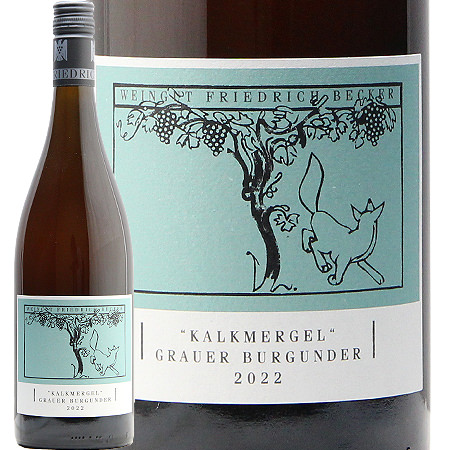

ピノ・グリなどを使うと、こうしてつくるワインもオレンジワインやロゼワインのような色に仕上がることがあります。例えば下記のベッカーがつくる「カルクメルゲル・グラウアー・ブルグンダー」などが典型例です。

ただしこのつくり方ではあまりタンニンが抽出されません。

タンニンはアルコールに溶けやすく水に溶けにくい性質があります。発酵の果汁にはアルコールが存在しないので、タンニンの溶出が抑えられて、あまり渋味を感じないのです。

先述の通りオレンジワインには厳密な定義がありません。なので断言することはできないのですが、私はオレンジワインか否かの判断基準を「醸し発酵(果皮を漬けての発酵)をするかどうか」だと捉えています。

ユネスコ世界遺産!オレンジワインのルーツと広がり

「オレンジワイン」という言葉が日本で広まったのは、ここ10年ほどのことです。しかしこの製法自体は太古からありました。ワイン発祥の地と言われるジョージアにて、8000年の昔から続けられてきたと言われているのです。

その歴史的価値が認められて、ジョージアの伝統的な製法は2013年にユネスコ世界文化遺産に認定されました。

ジョージアの伝統 クヴェヴリを使ったオレンジワイン

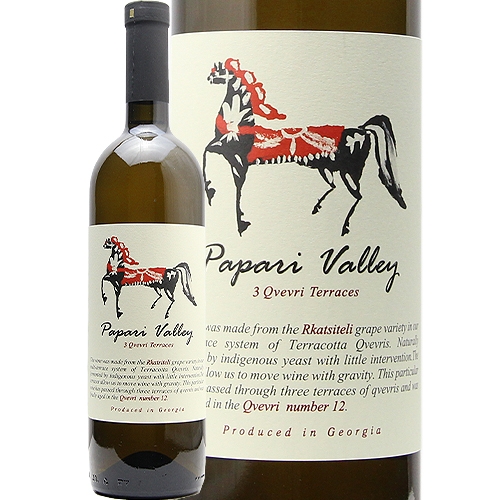

ジョージアでつくられる伝統的なオレンジワインには大きな特徴があります。「クヴェヴリ」と呼ばれる壷で醸造されることです。

クヴェヴリは粘土でつくられた素焼きの壷。900~1200度という高温で焼いてつくられます。これを地中に埋めたうえで房ごとブドウをいれて発酵・熟成します。

底がすぼまったこの形状により、発酵で生じた二酸化炭素によって果汁に対流が生まれます。澱や果皮が常に拡販されている状態となることで、より果皮の風味がしっかりと抽出されると言われます。

ジョージアの伝統的な製法では、クヴェヴリで赤ワインもつくられます。というより黒ブドウも白ブドウも区別なくこの醸造法がとられてきたということ。それを今あえて新しい言葉で分類しているのです。

オレンジワインの風味の特徴とは

ジョージアは土着品種の国であり、「ジョージアのオレンジワインは・・・」とまとめて語るには種類が多すぎます。

ただしある程度の傾向なら示すことができます。

香りには先述のとおりかんきつ類の皮やアプリコット、干し柿などを感じます。シナモンやクローヴなどのスパイスに、紅茶のようなニュアンスもあります。

やはり一番の特徴は渋味。タンニン穏やかな赤ワインになら勝るほどの豊富な渋味を持ちます。酸味の高さは品種やつくりによりさまざまですが、高く感じるものは少ない傾向に感じます。

なお、「粘土の壷で醸造するから土の風味がする」というのは間違い。粘土(ベントナイト)はワインの清澄化処理として広く使われているもので、これ自体がワインの風味に影響を与えることはありません。

ヴァンナチュールとオレンジワインの関係性

ヴァン・ナチュール、自然派ワインの流行は、オレンジワインと無関係ではありません。

ここ20年ほどで一般的になった「ヴァン・ナチュール」という言葉と概念。これまた厳密な定義のないものですが、傾向として次の考え方があるように考えます。

ヴァン・ナチュールの考え方

〇ワインは農作物で自然のもの

〇栽培にはオーガニックやビオディナミを実践する

〇ハンドオフ(手をかけない醸造)こそが素晴らしい

〇ブドウ以外に加える添加物を極力少なくしたい

〇亜硫酸の使用はなるべく少なくしたい

ヴァンナチュールでないオレンジワインも、オレンジワイン以外のヴァンナチュールもつくられています。

この「亜硫酸を少なくする」という目的に対して、オレンジワインは有効な手段なのです。

オレンジワインだから亜硫酸を減らせる

亜硫酸(SO2)には酸化防止剤としての効果があります。

一方でタンニンも酸化防止剤の効果を果たすことができます。渋味の強い赤ワインは、何十年と経ってから飲んでも美味しいことが多いのは、このタンニンの働きも大きく関係します。

この効果に目を付けたのが、イタリア/フリウリの自然なワインを目指す生産者だと言われています。

出来る限りワインに何も加えたくない。赤ワインはタンニンが守ってくれるので、まだ亜硫酸無添加の可能性もある。タンニンのない白ワインが難しい。亜硫酸なしでも酸化させない自然なつくり方はあるのか。それを学びにジョージアを訪れ、クヴェヴリによるオレンジワインの技術を持ち帰ったそうです。

誤解のないよう付け加えると、亜硫酸を加えないから美味しいわけでも健康にいいわけでもありません。彼らがそういうつくりを目指したというわけです。一部の生産者はオレンジワインの製法を取り入れることで、高い評価を得ています。

ヨスコ・グラヴナー、ラディコン、ダリオ・プリンチッチなどがその代表格でしょう。

オレンジワイン タイプ1 個性際立つ伝統的スタイル

「これぞオレンジワイン!」というものを飲みたければ、先述のジョージアかフリウリのオレンジワインを飲んでみるのがいいでしょう。

ただしその風味は「ちょっと渋味のある白ワイン」と思って飲むとビックリします。かくいう私もジョージアワインのセミナー&試飲会で飲んだ時は「なんじゃこりゃ!」となり、全く美味しいとは思えませんでした。

しかしその時と比べて今は、ワインの質が上がったのか自分の舌が慣れたのか、美味しさが理解できるようになりました。当店で扱っているジョージア産オレンジワインから、個性が際立つおすすめ銘柄をご紹介します。

その上でこのタイプを楽しむ上での注意点は3つ。提供温度、フードペアリング、飲む量です。

スッキリとした酸味が特徴の代表品種

ジョージアのオレンジワインについて憶えておくべき品種は、まずはツァツィテリとムツヴァネです。

ルカツィテリは比較的高い酸味を持ち、スッキリエレガントな味わいに仕上がるのが特徴。かなり古い品種のようで、一説には世界最古のブドウ品種の一つだとか。伝統的なクヴェヴリをつかった製法でつくられます。

完熟したリンゴやマンゴーのような密度の高いフルーツの香りに、オレンジワインらしい皮のニュアンスやハチミツ、紅茶の香りが混ざります。口に含めばいろいろな刺激が強い!果実味をしっかりありつつ、口全体を刺激する酸味とタンニンがあります。飲みこんだ後はタンニンによる口が乾くような感覚。発酵の後およそ4か月にもわたって果皮を漬けた状態で熟成するからでしょう。

好みはあるでしょうから、これを「美味しくない」と感じても恥じる必要はありません。とはいえそれはどんなワインにも言えること。しかし客観的に風味の複雑さや口当たりや余韻の長さといった要素をとっていくと、高品質なワインであることに疑いはありません。

ラベルでアピール「クヴェヴリワイン」

先述のルカツィテリに比べると、ムツヴァネの方が酸味が穏やかで果実味に密度があるように感じます。

こちらもエチケットに描かれるとおり、クヴェヴリによる醸造。6か月間果皮とともに熟成しており、十分に風味やタンニンが抽出されています。

フルーツのニュアンスはより熟した印象のトロピカルフルーツに近いもの。ショウガやハーブのニュアンスも感じます。非常にリッチな味わいがタンニンとともに広がり、「複雑さ」としか表現できないいろいろな風味が鼻を抜けていきます。

オレンジワインは赤ワインの温度で少量を

しっかりタンニンを含むこのタイプのオレンジワインは、冷やして飲んではいけません。赤ワインと同じ15℃前後が飲みごろの目安です。

タンニンは温度が低いと鋭く感じてしまいがち。温度が上がって果実味のボリューム感を増した方が、酸味やタンニンとのバランスを取りやすいです。

一方でこの赤ワインの温度で楽しむべきなのは、ジョージアなどの個性とタンニンに富んだタイプのみ。後述する2つのタイプは、よく冷やすか白ワインとして少し高めくらいが飲み頃温度です。

このタンニンゆえに、伝統的なスタイルのオレンジワインはまあまあ飲み疲れします。一人で1本空けようと思ってもなかなか進まないものも経験上多い。

一時にはたくさん飲もうとせず、1,2杯に留める。その代わり他のワインも順番に楽しむ。そういう飲み方が適しています。タンニンが含まれているので通常の白ワインよりも長持ちする傾向。翌日以降に飲んでも問題ありません。

ペアリングの探求が楽しい

「これワインにあわせるの!?」というような料理や食材。他のタイプでは難しい食べ物が、意外にオレンジワインと調和することもたまにあります。

一つはプレーンなチーズ。プレーンなプロセスチーズは基本的にワインの味を感じにくく邪魔するだけの、美味しいワインに合わせる価値の薄い食品です。

オレンジワインならタンニンがチーズの乳脂肪とからみつつ、ワインのフルーツ感は適度に残ります。「引き立てる」とまではいきませんが、口当たりのまろやかさは増すので、試してみる価値はあります。

加えて発酵食品。醤油や味噌などの調味料の味が前面に出た料理や、野菜の漬物。そういったものが意外とオレンジワインに調和し、自然と食べ続けてしまう組み合わせとなることもあります。

ワインヴィネガーだけをかけて食べる水餃子と抜群でした。

もちろん品種や産地が違えば相性も異なるので、「オレンジワインは〇〇にあう」と一括りに語ることはできません。それでもオレンジワインは他にはないペアリング探求の面白さがあるのは間違いありません。

あなたが家でオレンジワインを飲むなら、ぜひ冷蔵庫にある作り置き総菜などを、片っ端から試してみてください。あっと驚く組み合わせが見つかるかも?

オレンジワイン タイプ2 親しみやすい初心者向けスタイル

ジョージアなどの本格的なワインを飲んで、「なんじゃこりゃ」と口に合わなかった人は、残念ながら少なからずいるでしょう。きっとそれは、「オレンジワインなるものが話題らしい」と飲んでみた生産者にとっても同じだと思います。

つくり方は共通しつつも、個性抑えめで親しみやすいオレンジワイン。それが盛んにつくられるようになったのには、そんな経緯があるのではないでしょうか。

このタイプはクヴェヴリではなく、ステンレスタンクで醸造するものがほとんど。なので酸化も控えめで色あいも淡いのが特徴です。

「オレンジワイン」というスタイルだけれども、幅広い人に好まれる個性を抑えた飲みやすい味わい。それがこのタイプの方向性です。

フィルターで異なる2つの味わい

オレンジワインの2つ目の本場と言えるフリウリ産でありながら、この2本は個性穏やかでオレンジワイン初めての人でも安心。蜜柑の皮のようなやさしい風味です。

ほぼ同じ見た目のこの2本。違いはフィルターの有無。

ワインづくりにおいて、熟成のあと瓶詰前の仕上げとして清澄作業があります。清澄剤を加える、フィルターを通す、あるいはその両方です。フィルターを通した方が微生物学的に安定し、クリーンな味わいのワインになります。一方でワインのうまみを取り去ってしまうという考え方もあります。

果皮からの風味やうま味がたくさんのオレンジワイン。それにフィルターをかけるべきか否か。これは好みの問題であり、飲み比べる面白さがあります。

筆者の意見を述べるなら、わずかな差でフィルターをかけた方が好みでした。

エチケットそのままにオレンジの風味

「オレンジワインっていうからには、オレンジが入ってるんでしょ?」

違うと分かっていつつも、「実は入ってるんじゃない?」と思ってしまうほど柑橘の風味が顕著なのがこちら。

オレンジの皮やレモンなどの柑橘の風味がキレイにあらわれています。それでいてタンニンは控えめで、オレンジワインに不慣れな方も楽しみやすいスタイルです。

それでもブルゴーニュのシャルドネであることを考えれば醸造法の効果は明らか。色も風味もシャルドネの白ワインとは全く違います。

オレンジの日本ワイン、大ヒット銘柄

こちらは私が前職のころ、2017年くらいには飲食店のグラスワインで使っていた記憶があります。そのあたりがファーストヴィンテージのはず。このあたりからぐっと「オレンジワイン」というものがメジャーになりました。

皮のニュアンスはありますが他に比べれば控えめで、白桃や花のようなみずみずしいフルーツの風味を持ちます。ほのかな甘みを残して仕上げられていた印象があるのですが、近年はほぼ辛口の仕上げ。タンニンはちょっぴり感じるかなという程度で、オレンジワイン好きには物足りないかも。逆に初めて飲む人でも親しみやすく、同価格帯の甲州に比べて風味豊かです。

オレンジスタイルの甲州は醤油との相性がいいので、おでんや煮物などと一緒にいかがでしょうか。

個性を抑えたオレンジワインは白ワインと同じに

このタイプのオレンジワインは、特に温度を上げて飲む必要はありません。むしろ白ワインと同じで7~10℃くらいによく冷やした方が美味しいことが多いです。それほどのタンニンを感じないからです。

同じ品種の白ワインに比べると、少しコクが増します。しかし「別物」というほどの差はありません。

料理との相性を探すなら白ワインとしての相性を基準に、もう少しコクやうま味が足されたような料理を検討するといいでしょう。

オレンジワイン タイプ3 個性を出しつつ親しみやすいスタイル

白ワインに対しての差別化。同じブドウ品種の競合ワインに対して、オレンジワインのスタイルを採用することによる差別化を図ることが目的のように感じるのが、このタイプです。

そのうえでコストを抑えつつ、多くの人に好まれる味わいに。そのためにクヴェヴリではなくステンレスタンクで醸造を行うのが基本です。

いいとこどりをしたようなのが、この個性を出しつつ親しみやすいスタイルの方向性です。

控えめなブドウ品種を個性豊かなワインに

こちらは「オレンジワインの製法だから個性際立つワインに仕上がった」と言えるでしょう。

イタリアで広く栽培される「トレッビアーノ」という品種。様々な亜種があり、「トレッビアーノ・スポレッティーノ」もその一つ。これはあまり個性豊かな品種ではありません。

この品種ならではの特徴香もなく、主にスッキリとしたシンプルな味わいの地元消費用ワインに使われます。

しかしオレンジワインの製法により、風味に特性が現れています。キンモクセイのような上品で華やかな香りに、柑橘の皮のようなニュアンス。適度に飲みごたえのある口当たりで、タンニンとともに味わいが長く続きます。

トレッビアーノ系としてはやや高めの価格ですが、飲んだ後には決して割高感はないでしょう。

風味の豊かさと苦みを抑える甘さ

私の記憶違いでなければ、このワイン、日本初入荷のときから結構スタイルが変わったと思うのです。

ゲヴュルツトラミネールといえば個性的な香りを持つアロマティック品種の代表。その香りだけでなく、糖度が上がりやすく苦みを持ちやすいという特徴があります。最初のロットは辛口の仕上げで苦みが目立っており、試飲会で飲んで仕入れはパスした記憶があります。

しかし昨年飲んだ2023年のヴィンテージは、適度な甘みを残して発酵を途中で止めた軽やかなスタイル。品種の特徴香を備えつつ、タンニンによる味わいの深みも備えた、なかなか個性的な味わいです。

あまり違いの表れにくいゲヴュルツトラミネールという品種において、醸造法により個性を表現できています。

まるで大人のハーブティー

イタリアの土着品種であるマルヴァジアも、いくつもの州で様々な亜種が栽培されています。生産者の規模が特大であるがゆえ、ブドウ品種や産地だけで差別化が難しいという事情もあるのではないでしょうか。この品種でオレンジワインをつくったのは「アタリ」だと感じます。

オレンジワインに感じることの多い、紅茶のニュアンス。それをことさらはっきりと感じるのがこのワインです。フルーツを入れたダージリンやハーブティーのような風味が豊かに広がります。マルヴァジアでつくる白ワインにはないニュアンスです。タンニンはわずかに感じる程度であることから、果皮と一緒に醸し発酵する時間は短いと予想されます。

つくり手としては「オレンジワインをつくる」というより、白ワインを個性豊かに差別化して仕上げる醸造オプションの一つ、という考え方なのではないでしょうか。

もっと解像度高くオレンジワインを楽しむ

オレンジワインは関心度が高いジャンルです。Googleの検索ボリュームでは、「オレンジワイン」は「ロゼワイン」の2倍以上。新しいワインのジャンルとして認知されつつ、まだよく分からないから知りたいし飲んでみたい。そういう需要を感じます。

新しく理解の浅いジャンルであるがゆえ、「オレンジワイン」という総体で捉えている人が、現時点では多いのではないでしょうか。

それは解像度の低い認識です。このブログの読者には、「赤ワインなら何でもいい」と考える人はいないと考えます。赤ワインにもいろいろなタイプがあることを知っているからです。

生産者Instagramより

オレンジワインもその醸造法や品種・産地によって風味は様々です。しかしその味わいをタイプ分けして捉えている人はまだ多くありません。

今回はオレンジワインを、個性際立つ伝統的なスタイル・飲みやすさを重視して個性を抑えたスタイル・白ワインの個性を際立たせる醸造オプション、この3つに分けてご紹介しました。これがあなたのオレンジワイに対する解像度を上げる一助になれば幸いです。

その上で私自身もオレンジワインに対する理解をもっと深めていきます。そうでないと「3つのタイプなんて、解像度が荒いよね」とそのうち思われてしまうでしょう。

2年後3年後にはもっと細かく違いをご紹介できるようになりたいと考えています。