風味に注目してロゼワインを選ぶ上で、醸造法と産地の位置が非常に重要です。色や果実味と酸味のバランス、タンニンの量に大きく影響するからです。製法の意味と風味との関係を知れば、「ロゼワイン」というジャンルの多様性が見えてきます。ロゼワイン1本1本の違いがより明白になれば、毎日の晩酌がより面白いものとなるでしょう。

タイプ別に選ぶおすすめロゼワイン7選

ロゼワインの選び方について、次の2つのポイントに着目することを提案します。

ここでは簡単に要点のみを紹介します。詳しくは次の章をご覧ください。

醸造法は何か

○ダイレクトプレス:色が淡くさらっとした口当たり

○ショートマセレーション:色が濃くほのかなタンニンを感じる

生産地の寒暖

○冷涼産地:軽快な味わいで酸味が高い

○温暖産地:果実味の凝縮感が高くリッチな味わい

簡単にこの2つの視点でロゼを分類するだけでも、タイプの違いを感じやすくなるでしょう。

酸っぱめなのがイヤじゃない!

ダイレクトプレス(推測)

冷涼産地:ドイツ

主要ワイン産地の中でも緯度の高いドイツ。さらに高い酸味に仕上がりやすいピノ・ノワールでつくるロゼなので、すっぱい寄りなロゼワインであることは否定しません。

しかしご安心を。このワイナリーのオーナーであり、味の方向性を決めているのはエルンスト・ローゼンさん。ワインマニアではなく一般受けする味をつくるのが非常に上手な方です。

なのでこのワイン、確かに酸味は高いながらもシャープすぎないので嫌じゃない。どことなくやさしさがあるんです。パッと広がるイチゴやチェリーのアロマが食欲をそそります。

試飲販売の場では毎度人気なのは、この一口目からの美味しさでしょう。

リッチでつややか、完成度が高い!

ダイレクトプレス

温暖産地(ローヌ)

なかなかに色合いは濃いのですが、製法としてはダイレクトプレス。フランスの中でもあたたかいローヌ地方のロゼワインです。

このワインの良さを一言で表すなら、「バランスが良い」というありきたりなものになってしまうのですが、どうにかもっと良さを伝えたい!

グルナッシュの豊かでつややかな果実味をしっかり引き出していてフルーティー。その印象を重たいものにせずフレッシュさを添える酸味が絶妙なのです。

どこに出しても文句のつけようがない。試飲した際にはそんな印象を受けました。

しっかり飲みごたえのある伝統の味

ショートマセレーション

温暖産地(ローヌ)

先ほどの「モルドレ」もタヴェル地区の生産者なので、このワインと飲み比べれば醸造法の対比が明確になるでしょう。

少しオレンジがかったピンク色は、モルドレのものより若干濃い色合い。公式HPの情報によると一晩のマセレーションのあと温度管理して発酵なので、「渋味」と言えるほどのものは感じません。それでも味わいの骨格や飲みごたえといったものは他かに「強く」、製法からの違いを感じます。

こういったボリューム豊かなタイプは、キンキンに冷やしてよりはちょっと高めの温度(10-12℃くらい)の方が、より美味しく飲めるでしょう。

公式HPのテクニカル情報▼

「ロゼは安くても美味い」を体現する

ダイレクトプレス

冷涼産地(ルーマニア)

ロゼワイン選びにおいて、ブドウ品種はそれほど重要ではない。この軽快なロゼを飲めば、少しわかっていただけるでしょう。シラーやカベルネ・ソーヴィニヨンの特徴はほぼ感じません。しかしそれが決してマイナス要素ではなく、ぼんやりとした「ロゼワインっぽい風味」を感じます。

こう書くと「ありきたり」と捉えられるかもしれませんが、いいんです。だって価格がリーズナブルだから。ストレスなく1本飲み切れるクリーンな味わいでこの価格は、きっと赤ワインに仕上げてたら同じ価格でつくれないでしょう。

低価格では実現できない充実感

ダイレクトプレス(推測)

冷涼産地(ニュージーランド)

「この美味しさは2000円では味わえない!」このワインを試飲してそう感じました。

香りとしてはピノ・ノワールの華やかさです。この点では先述のヴィラ・ヴォルフとも共通点があり、非常に華やかな印象。それだけでなく口に含んだ中盤から後半にかけてが素晴らしい。じわっと広がる旨味感が、ピノ・グリの厚みがあってなめらかな口当たりにつながります。それが心地よく余韻として長く続く。

醸造家 Christopher Keys 氏

この味わいをつくるため、なかなか特殊な醸造をしており、ダイレクトプレスでありブレンド法です。詳しくは商品ページで。

赤系果実だけじゃない甘い香り

ブレンドとショートマセレーション(推測)

温暖産地(大分)

2023VT(執筆時)の醸造に関する情報はないのですが、特筆すべきはフィールドブレンド。ピノ・ノワールとシャルドネとメルローが畑の時点でブレンドされています。

色合いとしてはダイレクトプレスでも不思議ではないのですが、味わいには少しタンニンのような感触を感じたので、多少は果皮を漬けているのでしょう。それが風味に奥行きを与えています。

日本の暖かい気候を受けてか、赤系フルーツだけでなくメロンのようなトロピカルフルーツの甘い香りも。酸味は比較的おだやかでやさしい印象です。

癒されたいときやワインの入口に

ダイレクトプレス(推測)・甘口

温暖産地(スペイン)

普段からワインを飲みなれている方にとっては、「いまさらロゼの甘口なんて・・・」と敬遠される方も多いかも。でもシーンによっては甘口こそピッタリという場合も。

たとえば疲れて帰宅した夜。肉体よりも心が疲弊したときには、ジューシーな甘味と穏やかな酸味のまろやかなロゼは、まるで心の傷薬。ちょっとだけ優しい気持ちになれるはずです。

あるいはワインをほとんど飲んだことのない人と一緒の場にいかがでしょうか。小難しさなくフルーティーな味わいは、ワインのやさしい入口となってくれるはずです。

ロゼワインの製法と風味に与える影響

スティルのロゼワインはいくつかの製法でつくられ、そのうち特に重要なのは2つ。

先ほども記載している「ダイレクトプレス」と「ショートマセレーション」です。同じ意味で別の呼び方もされることが多いので、味わいに与える影響とあわせて整理しましょう。

ロゼワインの基本的な製法

ロゼワインの大まかな製法は次の図の通り。

①の「直接圧搾法」というのを英語にするなら「ダイレクトプレス」です。この製法は基本的に白ワインと変わりません。違うのは白ブドウではなく黒ブドウを使うこと。

②の「短期間のマセラシオン」が英語名の「ショートマセレーション」です。この「短い」に具体的な定義はありません。

もちろんロゼワインの発酵・熟成にオーク樽を使う場合もありますし、近年はアンフォラと呼ばれる甕・壷がつかわれることもあります。しかし赤ワインや白ワインに比べるなら、ステンレスタンクのみという場合が多いでしょう。熟成期間も短めの傾向です。

ダイレクトプレスの色・風味の傾向

黒ブドウを白ワインのようにつくるダイレクトプレス。一番の違いは色です。ダイレクトプレスでつくられるロゼワインは淡いピンク色が基本。中には果皮の色が濃いゆえに濃い色のものもありますが、桜の花びらのような薄い色合いのものが大半です。

これは果皮からの色の抽出が最低限であるため。

粒の状態では果皮の色は果肉に移りません。除梗・破砕したときや、収穫時に潰れてしまったもの。その短い時間に果汁に抽出されるだけです。だから薄い色なのです。

それもあってダイレクトプレスのロゼワインからは、タンニンはほとんど感じません。

ショートマセレーションの色と風味の傾向

それに対してショートマセレーションでつくるロゼワインはより濃いピンク色。チェリーピンクや朱色のような色合いのものが多いです。また、ほのかなタンニンを感じるならば、ショートマセレーションでつくられていると推測できます。

あくまで傾向としてですが、よりコクのある濃厚な味わいのものが多いです。

タンニンは水よりアルコールに溶けやすい性質があります。アルコール発酵の果皮接触ではあまり抽出されず、アルコール発酵中によく溶け出すのです。

なのでショートマセレーションといっても、発酵前の浸漬時間が長くとり、タンニン控えめにつくることもできます。またもともとタンニンが控えめなブドウ品種なら、これもタンニンは控えめになります。

なので「渋味がないからダイレクトプレス」とは言えないので注意が必要です。

2つの製法を比較する

ロゼワインの主要な2つの製法を比較できる、非常に勉強になる2本のワインがあります。

※執筆時は同じヴィンテージ

ボルドーの生産者がつくる2つのロゼワイン。それぞれダイレクトプレスとショートマセレーションでつくられています。この商品画像だけでも、色の違いは明白ですね。

この2つのワインについては、ダイレクトプレスがモダン、ショートマセレーションが伝統と表現されています。これはボルドーについての話で、他の地域には当てはめないでください。その理由をご紹介します。

ショートマセレーションと「セニエ法」の違いとは

ロゼワインの製法として、ショートマセレーションのことを「セニエ法」と表記されていることもあります。

この2つは「違わなくはないけれど、少し異なる」といったもの。

「セニエ Saignee」とは「血抜き」という意味のフランス語。発酵中のタンクから果汁を抜くのが血が出るようだからそう表現したのでしょう。

実はこれ、赤ワインをより上質に仕上げるための醸造オプションなんです。破砕したブドウを入れた発酵タンクから、途中で"少しだけ"果汁を抜けば、果汁に対して果皮の密度が高まります。そうすると色合いもタンニンも強い、濃い赤ワインをつくることができます。

抜いた果汁を捨てるのはもったいないから、それだけで発酵を続ければロゼワインが出来上がります。こうして濃厚な赤ワインをつくる"副産物"としてのロゼワイン。それがセニエ法です。

ではそもそもロゼワインをつくるためのショートマセレーションはセニエと同じなのか。ロゼワイン用に赤ワイン用よりも早く収穫したブドウを使い、全量をロゼワインに仕上げても「セニエ法」と呼ぶのか。

厳密な定義は私が知る限り定められていないので、間違いではないです。でも言葉のニュアンスとしては少し違いがあるのではと考えます。

その他ロゼの製法:ブレンド

主要なロゼワインの製法は上記2つですが、そのほかにも製法はあります。

それはブレンド。黒ブドウと白ブドウを混ぜるのです。どの段階かが問題。

白ブドウと黒ブドウを混ぜた状態で発酵させる方法もあります。ドイツで伝統的な「シラーヴァイン」や「ロートリング」と呼ばれる製法が一例です。(とはいえ筆者は実物を見たことがありません)

白ワインに赤ワインを混ぜてもロゼワインになります。ヨーロッパの伝統国では、シャンパーニュ地方のロゼを除いて、地域伝統のロゼワインとしては認められていない製法です。しかしワイン法の制限の緩いヨーロッパ以外の国では時折見かけます。

赤ワインと白ワインが開いてるなら、試しに混ぜてみることもできます。しかしそう簡単にはいかないようで、味のまとまりがなくなると聞きます。

味わいのバランスは品種よりも産地の位置?

一般にワインの風味を決める最重要ポイントは品種と産地と言われます。

しかしことロゼワインに関しては、品種の影響はそこまで強くないと考えます。では何が風味を大きく左右するかというと、先ほどの醸造法に加え産地の位置ではないでしょうか。

気候が決める味わいのバランス

白ワインと同様、ロゼワインも果実味と酸味のバランスは非常に重要です。

一口目から凝縮感のある果実味が舌に乗っかってきて飲みごたえがあり、相対的に酸味は穏やかに感じるのか。

一口目からはじけるのような酸味が爽やかに広がり、控えめで軽やかな果実感なのか。

酸味が低いロゼワインというものは、ほとんどありません。ただ「低いように感じる」ロゼワインならあります。それは果実の凝縮感だったり甘味だったり。バランスの問題なのです。

一般に冷涼な地域ではブドウの糖度が上がりにくく、ワインの酸味は高くなります。温暖な地域では逆です。温暖地域において、早く収穫することで酸味を残そうともできますが、限度があります。

温暖地域のロゼワインからは、厚みのある果実味やコク、飲みごたえを感じます。

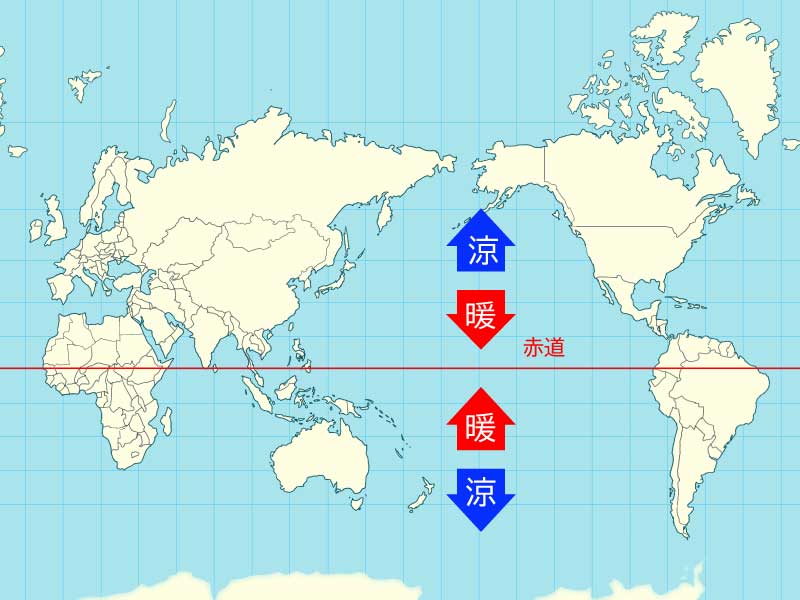

気候はどう判断する?

一般には赤道から離れるほど冷涼。北半球では北に行くほど涼しく、南半球では南が冷涼です。なので大まかには、そのワインの産地が北か南かで味わいのバランスを予想できます。

でも厳密には、そんなに簡単な話ではありません。地図や産地の表記から寒暖を判断するのは、想像するより難しいことなのです。

たとえば日本において、真夏の最高気温が沖縄より北海道の方が高い日も多くあります。山梨県甲府市の最高気温はもっと高いです。

内陸の山間部では昼夜の寒暖差が大きく、酸味を保ったブドウがとれます。一方で沿岸地域は寒暖差が小さく、平均気温の割に酸味が穏やかになるケースもあります。

地形や海流の影響などもあるため、地図だけでは判断しづらいのです。

とはいえ今回おすすめとしてご紹介したワインには、産地の位置どおりのバランス感が表現されています。

「ロゼワインは甘口」の誤解はどこから?

ロゼワインをおすすめすると、「え?ロゼって甘いんでしょ?要らない」と言われることがたまにあります。

白ワイン・赤ワインと同様、ロゼワインには甘口もあれば辛口もあり、大半は辛口です。それでも「ロゼワインは甘口」という誤解がなくならないのはなぜでしょうか。

日本ワイン史に残る「マテウス・ロゼ」

ボジョレー・ヌーヴォーが日本で流行するかどうかの40年前には、日本で広く販売されていたロゼワイン。それが「マテウス・ロゼ」というポルトガルワインです。

Amazon公式より引用

ドイツのフランケン地方のワインを除けば、マテウスくらいにしか使用が許されていない、この扁平形のボトル。この見た目の珍しさと美しい色あい、そしてなにより親しみやすいジュースのような甘味です。

成熟していない市場では、甘口ワインが求められる傾向があると言われます。ワインを飲みなれている人がほとんどいなかった40年前。マテウス・ロゼがもてはやされたのは想像に難くありません。

そのイメージに今でも引っ張られているという理由は、昔からワインを飲んでいる方にとっては多少あるでしょう。

甘口のロゼワインが敬遠される理由

甘口のロゼワインが敬遠されがちな理由として、「ジュースみたいだから」というのはあるでしょう。

ワインの中では甘口ロゼは手頃なものが多いです。それでもワインという飲み物自体、他のお酒やジュースに比べたら高価。高いお金を払うからには高級そうな味を期待するのであり、ジュースみたいなカジュアルさは求めない。ゆえに「ジュースみたい」は誉め言葉とは言い切れないのです。

また食事との相性の問題もあります。

食事のサイドドリンクとして、普段から甘い炭酸飲料やフルーツジュースを飲む人は少数派でしょう。糖質の過剰摂取になりがちです。お腹がいっぱいになりやすく、必要な栄養をとれなくなる恐れもあります。過剰な甘味は、料理を味わう邪魔をすることもあります。

甘口ロゼこそピッタリな料理も中にはあります。でも全体的には辛口の方が食事のお供として優秀です。

でも、たまに飲むと甘口ロゼって美味しいんですよね。小難しさなくフルーティーでほっとします。

知って飲み比べれは違いはもっと面白い

ロゼワインにもいろいろあるのは知っているけれど、なんで味が違うのか考えたことはなかった。

そんな方も多いのではないでしょうか。

赤ワインや白ワインに比べたら、ロゼワインの違いはそこまで極端ではありません。ゆえに「ロゼワイン」という総体でとらえがちです。

でもこうやって醸造法や産地により違いがあることを知ればどうでしょうか。きっと今までより違いを明確に感じるはずです。味わう際に注目すべきポイントが分かるからです。

他のお酒に比べてワインの面白いところは、いくらでも飲んだことのないものに出会えることです。新しい銘柄を試すだけでなく、前に飲んだものとの違いをハッキリ感じられるなら、飲み比べがもっと楽しくなるはず。

ロゼワインの違いとその理由を知って、日々の晩酌をもっと面白いものにしましょう。