ワインの大きな魅力のひとつは「時間とともに味わいが深まること」。ワインによっては数年の熟成を経るだけで香りや風味が変化し、思わぬ表情を見せてくれます。まだ「古酒」とは呼べない5~10年ほどのヴィンテージでも、若いワインにはない複雑さやなめらかさを楽しめるのが魅力です。1杯のグラスを通して「時間」を味わう贅沢を、普段飲み価格で楽しんでみませんか?

3000円以下のおすすめ飲み頃赤ワイン7選

「古酒」とは言えないが、若いワインとは風味が違うちょっと熟成した飲み頃赤ワイン。今回は3000円以下でCOCOSのイチオシをピックアップしました。

「熟成したタンニン」の美味しさを感じる!

レッチャイアは熟成リリースを基本とする生産者。「なるほど、これが生産者が表現したい味か」と口当たりに感じる1本がこちら。熟成してなめらかになったタンニンの質感が素晴らしく、若いワインにはないしなやかさがあります。

試飲時には、ブレンド比率としては高くないはずのメルローを強く感じました。サンジョヴェーゼより一回り豊かなボディ感。熟成香は控えめですが、確かに「ちょい熟」の味です。

〔掲載時2019年ヴィンテージ〕

一歩引いた上品なバランス感

熟成によりフルーツ感は抑えられます。それが良い方向に働いて、若いころにあったかもしれない暑苦しさを全く感じさせないのがこちら。濃厚なのに上品さがあるから、無理なく飲み続けられます。

1杯じゃ物足りないので、パーティーワインではなくて独り占めするワイン。普段の家飲み向けです!

〔掲載時2017年ヴィンテージ〕

南アフリカの熟成ワインは珍しい!

手頃な熟成ワインが手に入りやすいのは、ボルドーやスペイン、トスカーナなど。飲み頃でリリースされる南アフリカワインは多くありません。しっかり感じる複雑な熟成香がこの値段で味わえるのは魅力的!

この生産者がつくる白ワインは非常に若いヴィンテージで回転しています。赤ワインは他もヴィンテージちょっと古め。決して売れ残りではありませんので、安心してお試しください。

〔掲載時2015年ヴィンテージ〕

ヴィンテージの魅力を存分に

ボルドーはヴィンテージによる味わいの差が大きな地域。特に手頃なちょい熟ワインに関しては、温暖な年を狙うとハズレが少ない。このワインも恵まれた天候ゆえの熟した果実味がまだしっかりとあり、飲み頃に入りかけたタイミングでしょう。それでもタンニンのなめらかさは、7年熟成しているだけのことはあります。

〔掲載時2018年ヴィンテージ〕

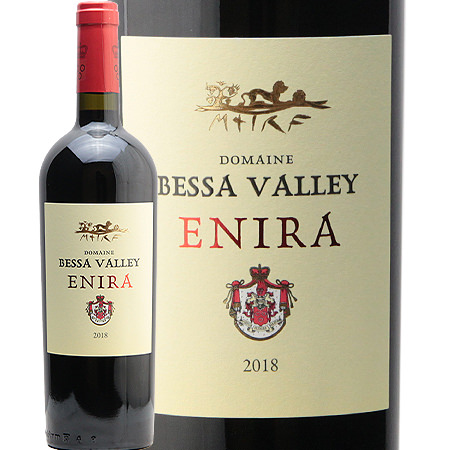

ボルドー生産者ならではの熟成リリース

「飲み頃」を考えるのは、若いうちには魅力を発揮しないワインがあるから。その代表がボルドーの高級ワインです。(近年は少し変わってきていますが)

エニーラの生産者であるナイペルグ伯爵は、ボルドーで複数の高級ワイナリーを所有しています。だからこそ飲み頃のワインに思い入れがあるのでしょう。強めに樽香を感じるワインですが、その香りがフルーツと完全に一体となっています。

〔掲載時2019年ヴィンテージ〕

料理のアイデアが湧いてくる!

このワインを飲んだとき、「ちょっと頑張って料理をつくりたいな」と思いました。それだけの風味の複雑さがあったからです。赤ワインだから肉料理にあうといっても、塩コショウで焼くようなシンプルな料理じゃない。ソースにこだわったり煮込み料理にしたり。そんなちょっとぜいたくな料理を呼んでいるかのような、熟成による旨味感がありました。

〔掲載時2018年ヴィンテージ〕

安スペインのイメージを変えるかも?

スペインの手頃な価格帯は濃厚さを主張するものが多いですが、これは全く別。力強い品種を使いながらも、熟成による上品さとスムースな口当たりが全面に感じられるものです。かといってその風味の豊かさゆえに飲みごたえも十分。食後にワインだけでじっくりと楽しむのもいいでしょう。

〔掲載時2014年ヴィンテージ〕

若いワインにないちょい熟ワインの魅力とは

「熟成ワイン」と聞くと、高級で特別なものを思い浮かべる方も多いでしょう。テレビやドラマで、数十年物のワインが高値で取引されるシーンを見たことがあるかもしれません。

けれど熟成の魅力は、必ずしも高価な古酒だけのものではありません。

なぜワインが『熟成』するかは不明

長期間の保管で風味が向上することを「熟成」、逆に不快に変化することを「劣化」と呼びます。

実はすべてのワインが熟成するわけではありません。

なぜその違いが生まれるのか。その過程で何が起こっているのか。そのメカニズムが科学的に解明されているわけではないといいます。しかし経験的に「熟成すればどう変化するのか」「熟成ポテンシャルのあるワインはどんなものか」は知られています。

この前提を踏まえ、熟成による典型的な変化を見ていきましょう。

赤ワインの渋味がまろやかになる

赤ワインの渋味のもとはタンニン。ポリフェノールの一種です。

瓶熟成の過程においてタンニン同士や酸素と結合します。大きな塊となり、その一部は澱(おり)として沈殿します。その結果、歯茎を引っ張られるような収れん味は弱まり、口中で感じる刺激が穏やかになります。

結果として熟成によってなめらかな口当たりを獲得します。

単に渋みが減るのではなく、厚みを残しつつ緻密で上質な口当たりになるのが魅力です。よく「ヴェルベットのような」と、厚みがあり艶やかな布の質感に例えられます。

『熟成香』が現われ香りが複雑になる

熟成によって若いころに感じられなかった香りが現われることがあります。

どんな熟成香が現われるかは、品種や産地といったワインのタイプにより異なります。代表的なものを挙げるなら、腐葉土、紅茶、キノコ、なめし皮、枯れ葉などです。

その分、若いころに強く感じたフレッシュフルーツのような香りは弱くなっていきます。

ワインから感じる香りの要素が増える、よりいろいろな香りを感じるようになり、風味の複雑性が増します。単純に香りのボリュームが増えることが多いです。

熟成香は、それ自体を「美味しそうな香り」と感じることはあまりないでしょう。

順番が逆なのです。熟成したワインを飲むと美味しく感じた。そのうえで特徴的な香りを言葉に表すと、上記のような一見美味しくなさそうな香りになったのです。

なので熟成香を嗅いで素直に喜べるまで、ある程度経験が必要です。ワインを飲み始めのころに古いワインを飲んで、「変な香り」と感じるのはよくあることです。

時間の「魔法」を楽しめる

こうした変化は「時間」によってしか生まれません。醸造法を工夫することで、時間を早めて熟成感を出すことは、基本的にはできません。

だからこそ熟成ワインの美味しさは「魔法」のようなものです。なぜ美味しくなるか、厳密には分かっていないのですから。

10年熟成したワインには、10年という時間が詰まっていると言ってもいいでしょう。

「10年前、自分は何をしていたっけ?何を大切に、何に向かってがんばってたかな?」

1年に1度しかつくれず、同じものは2度とつくれないのがワインです。そうやって過去へ思いをはせる機会をくれるのも、熟成ワインの魅力です。

希少価値ゆえの特別感

「古酒」と呼べるようなワインは基本1点ものです。ワインショップに複数本入荷することもありますが、基本的には売切れたらそれで終わり。次回入荷は全くの未定です。

「逃したら2度と出会えない」とまでは言いませんが、全く同じものを入手するのは大変です。

それゆえ高級な熟成ワインは、その値段のみならず「この時しか味わえない」という特別感があります。だからこそプレミア価格が乗っていても、ワイン好きは買い求めるのです。

しかし今回ご紹介するようなちょい熟ワインは、この特集公開時には輸入元在庫がございます。なので当店で売り切れても、数日で再入荷するでしょう。特別感は薄い代わりに、価格がリーズナブルです。

とはいえ在庫は無限ではないので、いずれ完売しヴィンテージが進みます。一気に数ヴィンテージ進むこともあります。

飲んでみて気に入ったなら、何本かストックしておくことをおすすめします。

熟成を読み解くキーポイント

ワインは無限に熟成するわけではありません。どこかで熟成のピークを迎え、それ以降は緩やかに「枯れて」いきます。

せっかく買ったワインだから、一番美味しいタイミングで飲みたい!その見極めは非常に難しいものの、ある程度の指標はご紹介できます。

熟成スピードに影響する風味・価格など

熟成が早いものは発売後の数年で風味が変化し、早くピークを迎えて枯れていきます。一方で熟成が遅いものは5年程度では変化を感じず、何十年とかけて熟成していきます。

その違いは、主に次のポイントによるものと考えられています。

| ポイント | 熟成が早い | 熟成が遅い |

|---|---|---|

| タンニン | 少ない | 多い |

| 酸味 | 低い | 高い |

| ワインの価格 | 低価格 | 高価格 |

| 栓の種類 | コルク | スクリューキャップなど |

例えばイタリアのバローロ。タンニンがとても豊富で酸味も高く、あまり安いワインはありません。だからこそ何十年と熟成するので、今でも1970年代、80年代のものをよく見かけます。

一方で今回紹介したような手頃な価格のワインは、数年の瓶熟成でも風味を変化させます。なので10年も熟成していないのに、飲み頃感を味わえるのです。

熟成に向いたブドウ品種

熟成に向いているのか、逆に早く飲むべきなのか。

上記のポイントに加えてブドウ品種による違いもあります。

簡単に言うなら、有名ブドウ品種のほとんどは熟成ポテンシャルの高いワインを造ることができます。

カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・ノワール、メルロー、シラー、シャルドネ、ソーヴィニヨン・ブラン、リースリングなど。これら「国際品種」と呼ばれるものは、中には何十年と熟成するワインがつくられています。

テンプラニーリョやサンジョヴェーゼ、ネッビオーロ、セミヨンなども、熟成に向いた品種です。

一方でゲヴュルツトラミネールやピノ・グリ、ジンファンデルなどは、有名ながら熟成ワインは見かけません。例外はあるものの、酸やタンニンが穏やかなので、早く飲むことを前提につくられるのです。

蔵出しワインは若い

ワイナリーで一定期間熟成され、その後ラベルを貼って出荷されたワインを「蔵出しワイン」と呼びます。

ワイナリーを「蔵」と呼ぶのなら、厳密には全てのワインが「蔵出し」です。なぜこんな呼び名で区別するかというと、2次流通ワインもあるからです。

多くのワインは収穫から1~2年程度で出荷されます。それから数か月で消費者のもとに届き消費されるものも多いです。一方でワインの輸出会社や輸入会社、酒販店などの在庫として、長期間保管される場合もあります。売れ残りではなく、あえて寝かせている場合もあります。

そうして生産者の出荷後、数年の時を経て日本で流通するワインもあります。

一般に同じヴィンテージでも蔵出しの方が状態が良く、飲み比べるとより若く感じる傾向があると言われます。同じ10年熟成でも、蔵出しの方が熟成香は控えめなのです。

その分、蔵出しのものは品質が安定しており、エチケットもキレイです。出荷時に改めてコルクが打たれるので抜栓しやすく、ハズレが少ないのが魅力です。

蔵出しワインの見分け方

蔵出しワインかどうかを簡単かつ正確に見分ける方法はありません。そもそも「蔵出しでないから品質が悪い」ということはないのです。ただ、それまでどんな経路を通って日本に届いたのかは分かりません。蔵出しの方が信頼性が高いのは確かです。

その上で見極めるポイントは、同じヴィンテージを複数の店舗が扱っているかどうかです。蔵出しはまとまった数が日本に輸入されるので、複数のネットショップで同じ時期に発売されます。輸入元さんもテイスティングして販売するので、より安心して購入できます。

大まかな飲み頃の目安

上記をふまえ、ワインのタイプと価格帯別に、大まかな飲み頃の目安を記します。この範囲に飲み頃のピークが来るだろうという目安です。下り坂ながらも、さらに数年は美味しく飲めるでしょう。コルク栓のワインの場合と考えてください。

| タイプ | 飲み頃のピーク | タイプ | 飲み頃のピーク |

|---|---|---|---|

| 低価格赤ワイン(酸味や渋味が低い) | 発売時~3年 | 低価格赤ワイン(酸味や渋味が高い) | 3~8年 |

| 中価格赤ワイン(酸味や渋味が低い) | 発売時~5年 | 中価格赤ワイン(酸味や渋味が高い) | 5~15年 |

| 高価格赤ワイン(酸味や渋味が低い) | 該当は少ない | 高価格赤ワイン(酸味や渋味が高い) | 10~20年 |

| 低価格白ワイン(酸味や渋味が低い) | 発売時 | 低価格白ワイン(酸味や渋味が高い) | 発売時~5年 |

| 中価格白ワイン(酸味や渋味が低い) | 発売時~8年 | 中価格白ワイン(酸味や渋味が高い) | 3~10年 |

| 高価格白ワイン(酸味や渋味が低い) | 該当は少ない | 高価格白ワイン(酸味や渋味が高い) | 5~15年 |

| スパークリングワイン | 発売時 | 高級シャンパン | 3~10年 |

| 貴腐ワイン | 10~30年 |

※低価格帯:3000円以下 中価格帯:3000-3万円 高価格帯:3万円以上

いくつかの文献をもとに、筆者の私見も加えて書いております。筆者は酸味や渋味が強い赤ワインは、3000円以下でも数年の熟成で美味しくなる可能性が高いと考えています。

また飲み頃の判断は、個人の好みにも左右されることをご承知ください。筆者はあまり甘味を伴うような果実味や強いボディ感は好みませんが、完全に枯れた味も苦手です。タンニンの量はある程度許容します。ワインをよく飲む人の中で好みをマッピングするなら、やや若いワイン寄りだと自己分析しています。

熟成ワインを味わうコツ

熟成ワインの複雑な風味としなやかな口当たりを最大限楽しむため、若いワインと比べたとき味わい方のコツがあります。

ワインの温度は2~3℃高めで

熟成香は低めより高めの温度で立ち上りやすいです。そのため冷えすぎた状態で飲むのはもったいない。普段のワインよりも気持ち高めで味わうと、より豊かな風味を楽しめるでしょう。

通常14-16℃くらいで飲む赤ワインであるなら、熟成しているのもは16-18℃くらいで。20℃近くまで上げてもいいでしょう。

白ワインの場合も12℃あたりからスタートし、16℃くらいまで上げた方が楽しめます。

ワイングラスはなるべく大きなものを

熟成により豊かなアロマを獲得したワインは、大きなグラスをいっぱいにする香りボリュームがあります。

普段より大きなグラスに注げば、その複雑な香りを存分に味わうことができるでしょう。

形状としては若いワインと基本は同じです。白ワインなら白ワイングラス、ボルドー系品種ならボルドーグラスですが、内容量が大きい方がベターです。

「古酒」と言えるような古いボルドータイプのワインなら、タンニンはかなり穏やかなはずなので、ブルゴーニュグラスを使う方がより美味しく感じる場合もあります。

早く飲み切るべし

熟成したワインは、酸化防止剤の役割を果たす亜硫酸がほぼ消費しつくされています。ゆえに抜栓後の劣化が、若いワインに比べて早いです。

今回ご紹介した「ちょい熟」くらいのワインであれば、2-3日は大丈夫でしょう。一方で古酒の場合はできれば抜栓当日に飲み切りたいもの。

若いワインに比べて風味の劣化は早いものと考え、たっぷり飲める週末に開けたり、誰かと飲む機会を選ぶなどすべきでしょう。

熟成ワインをもっと楽しむフードペアリング

フードペアリングとはワインと料理の美味しい組み合わせ。1+1を3にも4にもすることです。

それには風味や口当たりが似た料理とワインをあわせるのが基本。

赤ワインは熟成で風味が複雑になり、渋味がなめらかになります。それにあわせて合わせる料理も調整するのです。

普段の夕食でも活用したいキノコ類

キノコや土のような複雑な風味は、多くの熟成ワインから感じます。それに合わせてキノコを主体にした料理をあわせれば、調和感をもって料理とワインを楽しめるでしょう。

ポイントはキノコの食感ではなく旨味を活かすこと。それからなるべく数種類のキノコを使うことです。

簡単なのはキノコのソテー。しいたけやマッシュルーム、マイタケなど風味の強いキノコを中心に、旨味を凝縮させるようにして炒めるといいでしょう。ベーコンを加えても美味しいです。

熟成感の強い赤ワインにあわせるなら、仕上げにトリュフオイルやトリュフ塩でより複雑性を加えてもいいでしょう。

肉料理はより風味豊かな煮込みを

赤ワインに肉料理は定番ですが、シンプルに塩コショウのステーキなどでは、熟成ワインに対して風味がシンプルすぎます。できれば肉と野菜の旨味が濃密に詰まった、煮込み料理がベターです。

定番は牛肉の赤ワイン煮込み(ブッフ・ブルギニヨン)。手間もコストもかかる料理ですが、その分いいことがあったときの贅沢ディナーにピッタリです。圧力鍋や炊飯器をつかってトロトロに煮込めば、やさしく上品な口当たりの熟成ワインに、より調和するはずです。

自分で育てる熟成ワインの小手調べに

今回は手頃な価格で熟成感を味わえるワインをいろいろご紹介しました。しかし流通しているワインのほとんどは、収穫から5年以内に消費されます。

「お気に入りのこのワイン、飲み頃になったのも飲んでみたいな」と思っても手に入らないことがほとんどです。

となれば自分で寝かせるしかありません。自宅のワインセラーに何本も蓄えて、数年おきに1本ずつ開けていく。いかにも「ワイン通」な楽しみ方です。

金銭的にも美味しそうなワインをガマンする忍耐力的にもハードルがある楽しみ方です。ゆくゆくはやってみたい。でもその前に、今回のような今すぐ手に入るちょい熟ワインで、愛好家の世界をちょっと覗いてみましょう。手頃なワインだからこそ、5~10年程度の熟成でも若いころからの変化を感じることができます。そして気に入ったなら追加で購入もできます。

「時を味わう」ぜいたくは、いつもの晩酌をより楽しみなものにしてくれるでしょう。