カーブ・ドッチについてより詳しく

日本におけるアルバリーニョのはしりとして知られる、新潟県のカーブドッチ・ワイナリー。単に美味しさを求めるのではなく、未来を見据えて地に足つけたワインづくりを実践します。醸造家であり経営者でもある掛川さんのセミナーに参加し、ワインの見方ががらりと変わる経験をしました。本記事を通して商品構成や値付けの意図を知れば、その印象と味わいの感じ方が大きく変わるでしょう。

綿密に計算された戦略 3つの商品構成

カーブドッチが目指すワインづくりの哲学は、この3つのラインナップに表れています。

掛川さんはその3つのシリーズを、次のように音楽に例えています。

| セパージュ | ブドウ品種や土地の名前が記載される | クラシック |

| どうぶつ | ワインのイメージに沿った動物のイラストが描かれる | ジャズ |

| ファンピー | 食用ブドウを使った目を引くエチケット | J-POP |

当店で取り扱いのない銘柄・シリーズも含めてご紹介します。また仕入れ値の関係で、カーブドッチさんのオンラインショップより高く販売せざるを得ません。購入は直販サイトでどうぞ。

その前に、ぜひこの記事を読んでいただきたい。カーブドッチのワインを幾度か飲んだことがある人にも、「これはそういう意図だったのか」と新しい発見をしてもらえたら幸いです。

例えるならクラシック セパージュシリーズ

カーブドッチを代表するワイン「アルバリーニョ」のように、ブドウ品種名を表記したワインが「セパージュ」シリーズ。

そして「サブル」というワインもここに含まれます。サブルは「砂」を意味しており、カーブドッチのある土地の砂質土壌を表します。

ラベル表記の通りの味わいをきちんと感じることを約束しているワインです。

セパージュワインを見て飲んでどう感じる?

例えば「Cabernet Sauvignon」と書かれたワインを飲んだとき、あなたはこれまでに飲んだ記憶の中のカベルネ・ソーヴィニヨンと比較するはずです。

香りの質やボリュームはどうか。酸味の高さやバランス感は?そして支払った価格に対して満足できるものなのかどうか。あなた自身のワインマップの中に、今飲んでいるワインをプロットするようなイメージです。

このとき飲み手に満足してもらうためには、「カベルネ・ソーヴィニヨンらしい」特徴的な風味がしっかり現れていることが最低条件です。赤や黒のベリーの香りやピーマンやミントの爽やかなニュアンス、力強さや上品な酸味。そういったものが程度の差こそあれ感じられ、その上でそのワインだけの個性的な風味が加わったり、ボディや酸味や口当たりといった要素で魅力を発揮する。そうすることで美味しく感じ、満足できるのです。

例えるなら「リンゴジュース」と書いてある飲み物がとっても美味しいオレンジジュースの味がしたって、それは評価されないようなものです。

だからクラシック音楽に例えます。伝統の名曲を演奏するなら、まずは楽譜通りに弾けないと評価もされない。その上で演奏者なりの解釈があるのだから、世界的な音楽家の演奏はパソコンで楽譜をなぞった音とは全く違うと。

品種名を表記するというのは、このワインに期待してほしい風味を表記するのと同義なのです。

もちろん、その品種らしくない味わいで物珍しさをウリにするワインもあるでしょう。しかしそれなら品種名を目立つ位置に書かず、オリジナルのワイン名をつけるという選択肢もあるでしょう。

COCOSで扱っているセパージュシリーズ

当店では2種類のセパージュワインが購入可能です。

日本の「アルバリーニョ」の未来

日本の「アルバリーニョ」の未来商品リンク カーブドッチ アルバリーニョ ルノー 2023

非常に上品でみずみずしい白桃の香りが現れます。スペイン/リアスバイシャスのものに比べるなら酸味は柔らかく、塩味のようなニュアンスもありません。オレンジやみかんのようなまろやかな柑橘の風味を持つ、飲み心地のいい味わいです。

これはカーブドッチが有名になるきっかけとなった、新潟自社畑のブドウのみでつくるものではありません。「ルノー」は北を意味しており、北陸・東北におけるアルバリーニョの可能性を表現したワイン。山形県や新潟県にある契約農家のブドウをメインにしています。

今のうちに飲んでおくべきかも?

今のうちに飲んでおくべきかも?商品リンク カーブドッチ ピノ ノワール 2022

やや淡い色調。赤いベリーやサフラン、バラのような華やかな香りが広がります。味わいは軽やかながら口当たりスムーズで、やさしく外交的な雰囲気。

こちらは新潟の自社畑のブドウを使用しています。ピノ・ノワールとこの土地の相性は「良くない」とは話しますが、味わいは上質なものです。砂質土壌で育つピノ・ノワールの表現と言えるでしょう。

期待に応えるための醸造

期待に応えるワインに醸造するため、セパージュシリーズの醸造には明確な方針があります。

まず濁りはNG。ワインは清澄作業をしたうえで瓶詰めするか、無濾過・無清澄でつくるとしてもしっかり澱を沈めて透明な状態にします。

品種や土地の特徴をより明確に表現するためです。

CAVE D'OCCI Instagramより

CAVE D'OCCI Instagramより正常な状態のワインの濁りは「澱」、つまり酵母の死骸です。そのほとんどはサッカロミセス・セレヴィシエ、アルコール発酵の酵母であり、品種・土地を問わず同じものです。つまりワインの濁りには品種や土地の個性はないのです。あるのは醸造上の違いだけ。

濁りがあることで美味しくなるワインもあります。しかし、それはセパージュシリーズの目指す方向とは異なります。

また亜硫酸も適切に使います。少なくとも自社のアルバリーニョにおいては、亜硫酸を使った方が圧倒的に良くなると分かっているそうです。

土地の個性を表す「サブル」

カーブドッチが考える「砂質土壌らしい味わいのワイン」。それが複数の品種をブレンドしてつくる「サブル」です。

自社畑の「砂」土壌を表現

自社畑の「砂」土壌を表現商品リンク カーブドッチ サブル 白 2023

アルバリーニョ、リースリング、セミヨン、ヴィオニエの4品種からつくります。それぞれ品種特性がしっかりあるブドウ品種ではありますが、風味からそれぞれの品種を感じ取ることはなかなか難しいでしょう。「土地の味」だからです。

カーブ・ドッチ 砂質土壌の畑 Instagramより

カーブ・ドッチ 砂質土壌の畑 Instagramよりでは砂質土壌の特徴がワインにどう現れるのか。掛川さんは言葉にはされませんでした。

そのため、あくまで筆者の主観ですが、果実の凝縮度の高さとそれでいて力強くなりすぎないやわらかい口当たり、酸味のまろやかさではないかと考えています。

カーブドッチを有名にしたアルバリーニョ

カーブドッチの名前が知れ渡るきっかけになったと言っていいのは、アルバリーニョが評価されたことです。

植樹したのは2005年。その数年前に社員旅行でスペインのリアスバイシャスを旅し、日本で栽培しても上手くいくと確信したのがきっかけです。

自社畑のアルバリーニョ CAVE D'OCCI Instagramより

自社畑のアルバリーニョ CAVE D'OCCI Instagramより自社畑にアルバリーニョが適応し、いいワインができることが分かった当初。カーブドッチでは2つの選択肢がありました。この品種を自分たちだけで囲ってしまい、オリジナリティーを守ること。あるいは枝分けに協力して日本にアルバリーニョが広まるのを助けることです。

選んだのは後者であり、今全国各地でカーブドッチの畑に由来するアルバリーニョが栽培されています。

その際に戦略的な価格設定をしました。

発売当時は3200円だった自社畑のアルバリーニョは、今では6000円くらい。これはあえて高めに設定しています。先駆者であるカーブドッチが高い値付けをすることで、「アルバリーニョのワインはやや高価」というイメージをつくったのです。

ワインが高いということは、それを栽培する農家に多く支払いができます。農家は収益性の高い品種というイメージをもって、アルバリーニョを積極的に栽培してくれます。栽培の広まりが加速するのです。

「いいブドウはできるけれども、儲からない品種」では、積極的に栽培する生産者は少なく、なかなか日本中に広がりません。日本でアルバリーニョが一般的になる未来を見据えた、カーブドッチの選択でした。

土地にあったブドウ品種とは

よく「その土地にあったブドウ品種を育てる」その品種が適した畑を選ぶ」と耳にします。しかしその言葉の意味を考えたことがある人は少ないでしょう。あるいは「美味しいワインができる」程度に考えているのではないでしょうか。

カーブドッチ、掛川さんの「新潟のこの土地に合っている」基準とは、どのように定義されているのでしょうか。

品種の判断には時間が必要

カーブドッチでは、日本で入手可能なブドウ品種を片っ端から植えて試しているといいます。それはワイン用ブドウ栽培の歴史が浅い新潟において、どの品種が適合するかの経験則が存在しないからです。

これまで45種類のブドウ品種を試してきました。トライ&エラーで適する品種を絞り込んでいる段階なのです。

ただしブドウを植えて実がなりワインがつくれるまで、通常は植樹から3年かかります。そのワインも年に1回しかつくれません。

甲州やマスカット・ベーリーAなどの日本ならではのブドウを除き、ワイン用ブドウ自体が日本全国で実験中と言っていいでしょう。

何をもって「土地にあう」というか

ブドウ栽培も農業です。農業においてその作物が土地に合っていると言える条件は、次の3つだと言います。

質が高い コストが低い 量が多い

この3つが全て揃っているのが最低条件で、スタートなのです。

そこに「ワイン用ブドウにおいては」という条件を加えるなら、「土地と品種の特性がマッチする」という条件も加わってくると、掛川さんは考えます。

カーブドッチの自社畑の砂質土壌において、それがアルバリーニョです。

土地にあう/あわないは何が違う?

簡単に言えば、『育ててワインをつくったときに美味しかった』ことが、ひとつ目の条件です。

しかしたとえワインが美味しくても、病気になりやすく栽培コストが高くてはダメ。栽培しやすくコストが低いことが求められます。この点でセパージュシリーズにあるピノ・ノワールは、「カーブドッチの土地にはあっていない」と話します。美味しいワインはつくれるものの、栽培の難易度が高いのです。

安定して量をとれることも大事です。これは先ほどの病気になりにくさにも関係します。

その上でワインに「この土地でつくるワインにしか表現できない」という、好ましい風味があると強いです。世界中の他の地域ではマネできないことを意味するからです。

カーブドッチは創業以来、述べ45種類のブドウを植えてきました。現在も21種類のブドウが栽培されています。つまり24種類は残念ながら土地にあわず、植え替えてしまったということです。

その21種類の中でも、本当の意味でこの土地にあっているのは、今のところアルバリーニョだけだと言います。

アルバリーニョが新潟にあっている理由

アルバリーニョは果皮が厚くカビ系の病気になりにくい品種です。だから湿度の高いリアスバイシャスで栽培が盛んなのです。

加えてやや高い酸味を保ちます。日本は夏場の最低気温が高く、酸味が穏やかになりすぎる傾向があります。アルバリーニョはもともとやや暖かい産地で栽培されるだけあり、暑い日本の夏でもバランス感のあるワインになります。

病気のなりにくさは樹の性質も関係します。

アルバリーニョは節間が長い、つまり1本のツタにおいて葉っぱと葉っぱの間隔が広いのです。それだけ風が通りやすくなって、樹の周りの湿度を下げ、カビが繁殖しにくい環境をつくります。

それゆえ、除葉(過剰な葉っぱを取り除き、風通しを良くする作業)が必要ないそうです。これが栽培コストダウンの一環として重要です。

公式オンラインショップで6000円以上の価格がつけられたアルバリーニョが、完売することも珍しくありません。日本では他にもアルバリーニョの生産者が増える中、それだけ人気が続くのが「土地と品種の特性がマッチする」の証拠です。その産地特性について、掛川さんは『アルバリーニョには凍頂烏龍茶やジャスミン茶のような風味が現れる』と話します。

ただしセパージュシリーズにおける「品種や産地の特性を表現する」というのは、ブドウの品質ありきです。世界中の優良生産者が、「良いワインは良いブドウから」と話しますが、それほど品質が高くないブドウがとれたとて、捨てるわけにはいきません。それが次の「どうぶつ」シリーズにつづきます。

例えるならジャズ どうぶつシリーズ

掛川さんが醸造家としてつくりたいものをつくる。

その意志がワインとなったのが、「どうぶつ」シリーズです。だからワインのバックラベルには「醸造家掛川の趣味にはしったワイン」と書かれています。

しかしその狙いとつくり方を知れば、きっと見方が変わるでしょう。

筆者の印象が180度変わった!

セミナー以前にも私は何度かカーブドッチのワインを飲んだことがありました。1本購入したのではなく、試飲やグラスで飲んだことがある程度だったと思います。

はっきりとした記憶はないものの、「これを仕入れてお客様に紹介したい!」とは思いませんでした。というのもギリギリセーフのラインで、酢酸の臭いが出ていたからです。いわゆる「ヴァンナチュール」というカテゴリの中でも、醸造に失敗してしまったものによく感じる欠陥臭です。

酢酸やそれがアルコールと結合した酢酸エチルは、ワインに含まれている香りです。ただし微量なら問題はなく、むしろ香りに複雑性を与えます。

ただしその量があまりに多いと、お酢やシンナーのような有機溶媒の臭いが支配的になります。醸造に失敗し、本来なら販売すべきではないワインです。

そこで私は勘違いしていました。このワインはまだ美味しく飲めるが、品質が安定していないならもっと状態の悪いワインもあるのではないか。リスクがあるため、取り扱うのは難しいなと感じました。

しかしそれは計算された酢酸であり、「どうぶつ」シリーズを価値あるものにする醸造なのです。

「どうぶつ」シリーズ醸造の特徴

このシリーズのワインは、時にかなり特殊な醸造をしています。

発酵前に破砕したブドウをタンクに入れ、低温で発酵を止めたまま静止します。そのタンクの表層部分だけ、室温くらいまで温度を上げます。そうして糖分を食べて酢酸をつくる乳酸菌だけが選択的に働く状況をつくります。するとまずはシンナー臭いような臭いになり、それがやがてお酢の臭いになります。ただしそれはほんの一部、全体の1%未満です。

それから通常のアルコール発酵が起こって、酵母がまた別の香り成分を生成し、複雑なワインの香りになっていきます。その発酵前の乳酸菌の働きで、口当たりがとろっと厚みのあるものになるそうです。

発酵タンク CAVE D'OCCI HPより

発酵タンク CAVE D'OCCI HPよりどうぶつシリーズに関しては基本的に亜硫酸を全く使いません。それは「どうぶつ」に関してはその方がボリューム感が出ると分かっているからだと言います。ワインの濁りもそのままにします。

よく銘醸地の有名ワイン生産者は、「醸造はなるべく手を加えず、土地の味を表す」と語ります。それとは全く逆です。

掛川さん自身がこういう味が好きであり、それを目掛けた醸造をします。ワインのイメージとブドウの現在地、そこからどんな醸造をするのかを選択します。

セパージュシリーズとは全くアプローチが違うのです。

生産者の意志が表現される「ジャズ」

ジャズという音楽は一応の楽譜はあるものの、かなり奏者の自由度が高い音楽です。

正直筆者は音楽に疎いので詳しいところまでは分かりませんが、様々なスタイルに応じて即興で演奏するのがジャズです。しかし演奏者にとっては決してあてずっぽうや思いつきではなく、イメージがあって音楽を作り上げていっているはずです。

この「どうぶつ」シリーズもそう。「いっかく」「ぺんぎん」のようにワインのイメージに動物のイメージをあてはめてネーミング。それが決まったなら翌年からはそのイメージに向かってつくりあげていくのです。

そこには土地の個性も品種の特徴もなく、つくり手の狙いが現れたワインなのです。

劣ったブドウを個性的なワインに

「良いワインは良いブドウから」だからといって良くないブドウを捨てるなんて現実的ではありません。

品質で劣るブドウを「セパージュ」シリーズのように順当に醸造し、その劣った性質がワインに現れるままにする。これも選択肢の一つではありますが、掛川さんは「申し訳ない気持ちを抱えながら販売するのは、それは違うな」と感じるそうです。

だからこそ、『どうぶつ』シリーズでは、醸造の特徴が際立ち、ブドウの個性がかすんでしまうほどの変化が加えられます。大きく手を加える醸造をすることで、ワインは個性豊かな風味を得ます。万人受けするワインではありませんが、『つまらないワイン』とは決して言えません。

そんな不安定な醸造をしているので、当然失敗もあります。しかし消費者としては安心。カーブドッチはワインを蒸留したブランデーもつくっています。どうしてもワインとしてリリースできないものはブランデーに加工されるので、失敗したワインがリリースされることはないのです。

趣味と実益の「どうぶつ」シリーズ

「どうぶつ」シリーズのきっかけとなったのは、この「いっかく」だと言います。

酸も個性もツンととんがったワイン

酸も個性もツンととんがったワイン商品リンク カーブドッチ いっかく 2023

ある年、アルバリーニョやセミヨン、ピノ・ノワールなどの生育がとてつもなく遅れました。「ヴェレゾン」といってブドウの色づきが進まない。糖度も上がらない。普通に醸造しても酸っぱくてペラペラな味のワインになってしまう。そんな難しい年だったそうです。

でも収穫まで時間がかかったためにフェノールは素晴らしく成熟していたそうです。簡単に言えばブドウは酸っぱいが風味成分は良かった。それを活かしつつボリューム感を出すべく、当時は珍しかった「オレンジワイン」のロングマセレーションをしてみたら、「美味しいものができちゃった」そうです。

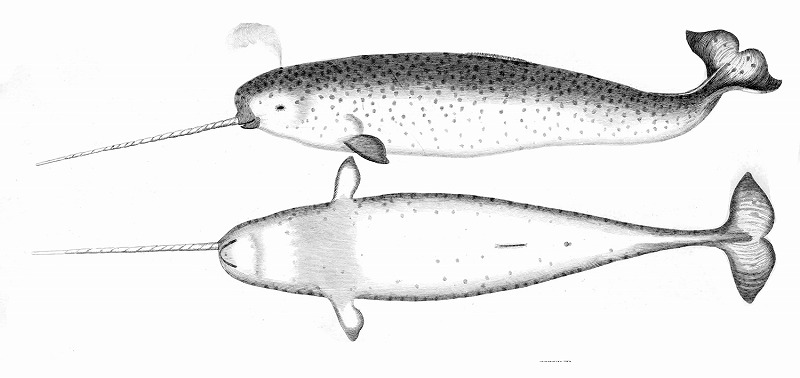

イッカク Wikipediaより

イッカク Wikipediaより酸がツンと尖っていながらうま味がある味わい。そのイメージからクジラの一種である「イッカク」と名付けました。

このヴィンテージはシュナン・ブランではなく、ケルナーとソーヴィニヨン・ブランを使っています。しかし味わいから品種を特定するのは不可能です。「いっかく」というワインのイメージに沿って味わいを組み立てているからです。

「体に染み込むような優しい味わい」

「体に染み込むような優しい味わい」商品リンク カーブドッチ ぺんぎん 2023

この「ぺんぎん」で目指したのは、その愛くるしい見た目のように、「体に染み込むような優しい味わい」。

2023年から培養酵母ではなく天然酵母での発酵にチャレンジしたそうですが、それが上手くいってふくよかさが増したといいます。

これらのブドウはセパージュシリーズのように醸造しても、卓越したワインにはならなかったでしょう。掛川さんの趣味としてこの少し濁った個性的な味わいに仕上げた。それによりこの価格に相応しい特異性を持ったワインになり、農家にもしっかり支払いができる。そういった実益もかねたワインが「どうぶつ」シリーズなのです。

例えるならJ-POP ファンピーシリーズ

食用ブドウをつかって小難しさがなく飲んで楽しくなるようなワインをつくる。それが「ファンピー」シリーズです。

※このシリーズの取り扱いはありません。

日本の食用ブドウを守りたい

ヨーロッパ系のブドウの品質は、やはり土地にあっていないところではその銘醸地に劣ってしまいがちです。一方で日本には昔から様々な食用ブドウが栽培されてきました。

「日本の食用ブドウは世界一なのではないか」掛川さんはそう語ります。

しかし食用ブドウ栽培の現状は明るくありません。

他の農業と同様、農家の高齢化が進んでいます。食用ブドウで今高価に販売できるのは、シャインマスカットだけ。儲からない畑を積極的に継ぎたいと思う人は稀でしょう。このままでは伝統の食用ブドウのほとんどは15年くらいで無くなってしまう。そうした未来を危惧しているのです。

食用ブドウは基本的にワインに向かないと言われます。ヨーロッパ系ブドウとは種が違い、糖度や酸度が低いからです。ヨーロッパのワインを目指しても、そりゃ上手くいくわけがない。

そこでもっとイージーでシンプルなところにフォーカスしてつくるのが「ファンピー」です。

小難しさなくJ-POPの親しみやすさを

セパージュシリーズのところで話した、今感じている味わいを自分の中のワイン地図にマッピングするような飲み方。ワイン初心者はそんな小難しい飲み方はしません。目の前の液体を自分は好きかどうか。シンプルにそれだけであり、それでいいと思います。

醸造家の『こんな風に美味しくしたい』「『ワインはこうあるべきだ』という強いこだわり。その執念のようなものが、ついこもってしまうのではないか。上級のシリアスなワインならそれもいいが、ワイン消費者のすそ野を広めるためには適していないのではないか。

まるでJ-POPのように、小難しさなく共感できるような楽しいワインをつくろう。

そこで食用ブドウを主体にちょっとだけワイン用ブドウを加えたものをつくります。飲んだ人の反応は「ジューシーでおいしい」。決して複雑さはないし高そうな味は全くないけれども、それがワインに不慣れな方には親しみやすい。

カーブドッチは観光ワイナリーでもあるので、毎年たくさんの人が訪れます。その中には普段はあまりワインを飲まない人もいます。そういう人がファンピーを飲んでなんか楽しくなり、好きになってくれたらうれしい。そういう気持ちを込めて「Fun(楽しい)」+「Happy(幸せ)」で「Funpy」と名付けたのです。

ファンピーの先には日本におけるワインづくり・ワイン消費の未来があります。

未来へとつづくカーブドッチの経営

「なにより大切なのは会社として存続していくこと」

掛川さんはそう語ります。

最も悪いのは会社が無くなること

近年はワインづくりにおいて「サステナビリティ」という言葉をよく耳にします。オーガニック栽培などとも関連付けられますが、要するにブドウを栽培する環境がこの先も続いていくこと。50年後、100年後もその土地で同じようにブドウや作物を育てられるような農業をしようということです。

その志自体は素晴らしいものです。しかし私はそれに先んじるものがあると思います。ワイナリー自体の「サスティナビリティ」です。

簡単に言うと赤字経営のワイナリーは、いずれ経営が立ち行かなくなります。

ワイナリーの経営は決して簡単ではありません。少し古い2017年のデータですが、日本において約3割のワイナリーが赤字経営だといいます。これが続けばいずれワイナリーは倒産してしまいます。

いくら後世のことを考えた栽培をしていても、そのワイナリー自体が潰れて無くなってしまえば、畑のケアも続きません。畑が別の人に引き継がれる場合もありますが、それでもどのように管理されるかはわからないのです。

CAVE D'OCCI HPより

CAVE D'OCCI HPより環境をずっと守っていくためには、その土地が収益を生み出すところであり、ワイナリーが多少なりとも儲からないと。経営の視点を持った掛川さんは、決して夢を語るだけでなく、健全な経営を大事にされています。

夢と現実の両方を見て

掛川さんはブルゴーニュで4年学んだあとカーブドッチに入社。取締役になる前に「ワインのことだけでなく経営もしらないと」とMBA(経営学修士)を取得されました。

醸造家の視点と経営者の視点双方から見ているので、ワインとしても消費者としても魅力的なものをつくれるのでしょう。

ブルゴーニュに4年間おられて、「そのブドウ品種に応じた土地」というのはよくわかっておられます。ヴィンテージによってはさほど手もかからずに素晴らしいブドウが獲れるのです。

そんな理想的な環境を知りながら、新潟の地にて地に足つけた経営をされているのです。

ワインづくりを支えるリゾート

カーブドッチは単なるワインづくりの施設だけではありません。ビールや蒸留酒をあわせてつくるにとどまらず、興味を持った人が訪れて楽しめる、あらゆる施設を用意しています。

まずワイナリーにはホテルと温泉が併設されています。そこで結婚式を挙げることすら可能です。

カーブドッチのワインと美味しい料理を楽しめる、レストランやカフェも併設されています。さらに新潟市内にもレストランを展開しています。

それらは全てワイナリーが存続されるためです。

ワインの売上は、会社全体の収益の約5分の1に過ぎないといいます。それ単体では必ずしも存続は安泰ではないかもしれません。しかし周辺施設でワインが消費され収益を生む仕組みがあり、またワインの評判がワイナリーに人を呼ぶ。その好循環により経営は安定したものとなっています。

新潟という土地はそれも見越して選んだそうです。首都圏から遠すぎない。それでいて創業当時はだれも手を付けてなくて広い土地を取得しやすい場所。それほど先々のことまで考えてスタートしたのなら、その先見の明は驚嘆に値します。

理想・趣味と実益・将来性 3つの柱それぞれの魅力

セパージュ、どうぶつ、ファンピー。カーブドッチの3つのラインナップには、それぞれ明確なコンセプトと魅力があります。

セパージュシリーズは例えるならクラシック音楽。ラベルに表記された品種名や土地の個性が素直に表現されています。消費者の期待通りの方向性で、期待以上の味わいに仕上がっているから評価されてきたのです。それが今後長い時間をかけて、「日本ワインらしさ」「新潟ワインらしさ」を築き上げていくのです。

ワインづくりの理想です。

しかしそれには土地にあった高品質なブドウでなければいけません。たとえそうでなかったとしても、醸造家の意志と工夫によって驚きと満足を得られるのが「どうぶつ」シリーズです。イメージに向かってその年ごとのブドウで醸造法を変えていく様は、即興のアレンジが魅力の『ジャズ』のようです。

醸造家・掛川さんの好みを反映した、まさに趣味のワイン。しかし、それだけではなく、効率的にブドウを活用するという実益も兼ね備えています。

そうした小難しいことは抜きにして、純粋に『飲んで楽しい』ワインを。ワイン消費のすそ野を広げることが、ファンピーシリーズの目指す姿です。目指すのはJ-POPのような親しみやすさです。さらにそれは、食用ブドウを使うことで廃れかけている日本のブドウ畑を守りたいという狙いもあります。

ワイン人口を増やし畑を守る。2つの面から未来を見据えたワインなのです。

カーブドッチのワインをただ飲んで美味しく感じたとて、こんな狙いをくみ取れる人はまずいないでしょう。だからこそシリーズそれぞれの狙いを知って飲めば、また感じ方も変わるのではないでしょうか。

カーブドッチの年間生産量は11万本ほど。そのうちおよそ7万本はワイナリーや公式オンラインなどで直接購入されるそうです。そう考えると、我々酒販店があえて間に入る意味は、それほど大きくないのかもしれません。

だからこそ、これは筆者・片山の“趣味”の記事です。カーブドッチの目指す未来を知って、既にその美味しさを知っている人にもっと深く味わってもらいたい。ワインの背景を知ることで、より一層美味しく感じる体験をしていただきたい。そう思って書きました。

私は掛川さんのセミナーを通して、カーブドッチのワインをもっと美味しく感じるようになりました。皆様はいかがでしょうか。

カーブ・ドッチのワインを探す