手頃な価格のおすすめワインに失敗はつきものですが、タイプを知って選べば「思ってたのと違った!」のリスクは減ります。ワインは多様で普遍的な「美味しい」基準はありませんが、いくつかのタイプには分類できます。自分の好みにあわせて「こんな味かな」を推測できるようになれば、ワイン選びがスムーズになるでしょう。今回はワイン初心者向けに、白ワインを3つのタイプに分けて、1000円台のおすすめをご紹介します。

知っておきたい白ワインの3タイプ

本記事では白ワインを大まかに、次に3つのタイプに分類します。

- リッチでボリューム感のある味わい

- 後味のキレがよくスッキリ

- 香りが特徴的でアロマティック

それぞれがどんな要因によるものか、簡単にご紹介します。

分類よりもおすすめワインを知りたい方は次の章にお進みください。

リッチでボリューム感のある味わいの白ワインとは

このような白ワインは、産地や醸造法において次のような特徴を持ちます。

- 温暖な産地でつくられる

- オーク樽熟成されている

- アルコール度数が高め(13.5%以上)

- 色合いが濃い・黄色っぽい

こうしたワインは香りのボリュームが豊かで、感じる香りの種類も多いです。口に含んだ時に感じる味わいも強く、甘く熟したフルーツの風味を感じます。舌の上で横に広がるようなボリューム感、重量感を持ち、コクを感じます。

こういったタイプのワインが多い品種の代表格がシャルドネ。特にカリフォルニアやチリのものは、1000円台でもこのようにリッチなワインが多く見つかります。

数万円の高級な白ワインには、このようなタイプが多いです。でリーズナブルなのに「高級そうな味」を感じさせてくれると、この味わいのタイプは人気です。

後味のキレがよくスッキリな白ワインとは

スッキリ系白ワインは次のような特徴を持ちます。

- ステンレスタンク発酵・熟成

- 涼しい産地

- アルコールは11.5~13.5%くらい

- ブドウ品種は多様

オーク樽熟成を行わないので、ブドウ本来の風味をピュアに楽しめます。香りの強弱や種類はブドウ品種により様々。なので飲み比べが面白いのが魅力です。

香りの種類は比較的シンプルで、口に含めばフレッシュで元気なイメージを持ちます。

「酸味」と聞くとネガティブなイメージを持つかもしれません。確かに酸味が高すぎてバランスの悪いワインは不快です。しかし適切な果実味があれば、酸味は「後味の心地よいキレ」として感じます。

品種にもよりますが味わいは軽快で、ゴクゴク飲めるタイプです。また酸味が高い分、美味しさが日持ちしやすく、何日にも分けて飲むのにおすすめです。

香りが特徴的でアロマティックな白ワインとは

ブドウ品種に由来する甘いフルーツの香りが、飛びぬけて豊かに感じるものがあります。

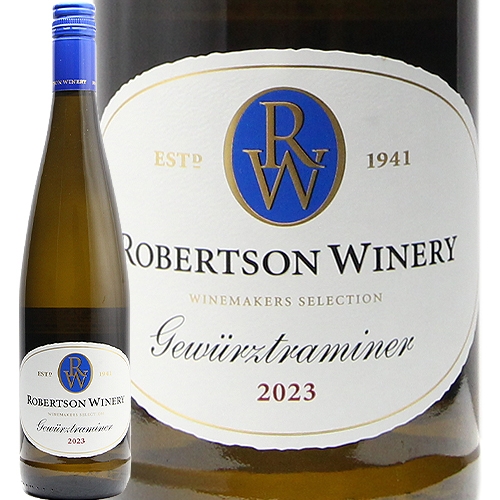

ゲヴュルツトラミネールという品種がその代表格。他にはヴィオニエやトロンテス、マスカット・オブ・アレキサンドリアなどが有名です。

この品種の香りを損なわないよう、オーク樽は使わずステンレスタンクで醸造されることがほとんどです。

スッキリ系白ワインとの境界線を厳密に引くのは難しいです。あえて言うなら甘いフルーツの香りのボリューム。その香りのイメージどおりにちょっと甘めに仕上げられることも多いです。一方で辛口に仕上げたものも、その甘い香りに引っ張られて、少し甘いような印象を感じるかもしれません。

香りがいい分というべきか、比較的早く風味が変わってしまいがちです。

リッチでボリューム感のあるおすすめ白ワイン3選

3つのタイプで最も人気が高いのは、このリッチでボリューム感のあるタイプです。

特にワイン単体で飲んだとき、一番複雑で高級そうな風味を感じるからでしょう。

5000haのスケールメリット

フレンチオーク樽熟成辛口酸味:やや穏やか

安くても高品質なワインを間違いなく選ぶコツは、安い理由に納得できるものを選ぶこと。このワインに関しては、畑の総面積5000haという巨大協同組合のスケールメリットです。だからステンレスタンク醸造に比べコストのかかる樽熟成をしているのに、この価格で供給できるのです。

オーク樽熟成の香りはよく「ヴァニラ香」と表現されますが、このワインに関してはヒノキや木材といったあまり甘いニュアンスがない、上品な香りが主体。そこに南フランスらしい熟したフルーツ感が加わります。この価格の白ワインとしてはコクがしっかりしており、飲みごたえがあり。

値段に見合わぬ高級感があると、昔から人気のワインです。

控えめだけれど香り豊か

オークチップ(推測)辛口酸味:やや高い

カリフォルニア産のシャルドネといえば、アルコール14%超えのパワフルなものも少なくないイメージ。なのにこのワインは12.5%(2022VT))に抑えられていて、ボリューム感が適度に控えめなのがいい!先ほどのフォン・カリュのものより後味のキレが良く、料理をさっぱりさせてくれる効果が期待できます。

そしてこのワインにはフルーツの香りとよく調和した、ヴァニラやココナッツといった典型的な樽香があります。詳しい醸造情報はないのですが、おそらくステンレスタンク熟成中にオークチップを使っています。オーク樽の端材のようなもので、低コストで樽香をつけることができます。

だから安くて美味しい。複雑な香りもありつつキレも良く、使い勝手のいいワイン。スタッフみなで試飲して即採用が決まりました。

この価格で新樽100%なんてビックリ!

オークの新樽熟成辛口酸味:やや低い

この白ワインのブドウ品種はサンジョヴェーゼ。

「え?サンジョヴェーゼって黒ブドウでは?」

そうなんです。黒ブドウでつくる白ワインであり、それがリッチなフルーツ感に現れています。

しかもこのワインは新樽100%熟成。一般的なワイン300本分の小樽でおよそ9万円と聞いたことがあります。となると1本あたりの原価で300円のコストがかかるのにこのお値段。ちょっと計算が合わないようなお買い得品です。

もちろん試飲して仕入れています。樽香がやや過剰気味なのは好みの分かれるところでしょうが、非常にリッチでクリーミーな口当たり。人気の出る個性派です。

後味のキレがよくスッキリなおすすめ白ワイン3選

スッキリ系白ワインの品種としてまず思い浮かぶのは、ソーヴィニヨン・ブランとリースリングでしょう。この2品種の特徴は、共通して高い酸味を持つことです。

常日頃からワインを飲んではいない方にとって、この2品種の酸味はもしかすると高すぎるかも。なので今回はもう一段階酸味穏やかなものから、おすすめワインをご紹介します。

暖かい季節はずっと飲みたい!

ステンレスタンク醸造辛口酸味:やや高い

ミュラー・トゥルガウという品種は、ドイツにおいては「ザ・普段飲み」。

高級ワインはほぼつくれないです。あまりアルコールを高くすると香りが立たないのだとか。その代わりに同じ広さの畑からたくさんのブドウがとれ、しかも香り華やかなので、リーズナブルな量産ワインにピッタリ。

フルーツや花の繊細な香りは食事の邪魔をせず、みずみずしい口当たりでスルスルグラスが進みます。高い味はしない代わりに、飲んでてストレスが全くないタイプ。飲みすぎだけが心配です。

惜しむらくはワインの名前が長ったらしいところ!これ、ドイツワインの良くないところだと思っています。もっと覚えやすい名前ならもっと人気が出るだろうに!

流行っているからこそ珍しい?

ステンレスタンク醸造辛口酸味:中程度

ピノ・グリージョはイタリアにおけるピノ・グリの別名。白の主要品種の一つです。

実はアメリカはピノ・グリの栽培面積で世界第2位。イタリアについでたくさんつくっています。でもアメリカ産ピノ・グリ(ピノ・グリージョ)ってあまり見かけないと思いませんか?

確かなソースはないのですが、どうやらこれアメリカ人が自ら飲んじゃうから。アメリカのカジュアルなワインバーでは、ピノ・グリージョが大人気だといいます。それはリーズナブルな価格でスルスル飲める味わいだから。高級ワインの楽しみ方とはまた違う、構えず気軽に楽しむタイプだからです。

このサミュエル・リンゼイがつくるピノ・グリージョもまたそう。シリーズにシャルドネもあって、人気で言えばシャルドネが上です。でも試飲会で並べて飲んだとき、私が買いたくなったのは断然こちら!無理に高そうなワインにみせない自然体な味わいに好感を持ちました。

特徴がないのが特徴、そして安い

ステンレスタンク醸造辛口酸味:やや高い

「このワインってどんな風味?」って聞かないでください。言葉に表しやすい、香りや味わいの特徴がないのです。

特徴がないのが特徴。そういいたくなるような味わいです。でもそれは決して品質が低い、価値がないことを意味しません。

私見ですが、このワインが2300円くらいまでなら買いたい。試飲した時私はそう感じました。

香りはそれほど豊かではありませんが健全で、悪いところはない。味わいもみずみずしい果実味にほどよい凝縮感があり、なめらかな口当たり。適度な酸味は尖りすぎずやさしい印象です。

食卓の主役としては力不足でも、料理と楽しい会話の脇役なら十分合格。一度気に入ったら冷蔵庫に入ってないと不安になる。そんな食卓の定番ワインです。

香りが特徴的でアロマティックなおすすめ白ワイン2選

今回の3つの分類の中で、最も他との違いを感じやすく飲み比べが面白いのはこのタイプ。

「わたしにブドウ品種による香りの違いなんて、感じ取れるかなぁ」なんて心配はご無用。それほど特徴豊かなのです。

このワインを開けたなら、一口飲む前にまずは鼻で楽しむ時間をとってみてください。

フルーティーな香りと甘味で大人気!

ゲヴュルツトラミネール甘口酸味:中程度

南アフリカの安定した気候により、このワインの香りは混じりけのないクリーンなフルーツ感。ゲヴュルツトラミネールの特徴香は「ライチやバラのような」と表現されますが、まさにその香りがムンムンと立ち上ります。

「ゲヴュルツトラミネール」という長い品種名は憶えづらくとも、この香りは1度で覚えちゃうはず!

この品種だから甘口というわけではないのですが、このワインに関しては香りのイメージどおりのみずみずしい甘さ。これくらい個性が強いとお上品な料理の香りを邪魔してしまいます。食事時のワインというよりは、食後にワインだけやチーズのようなアテとともに楽しむのがおすすめです。

ゲヴュルツトラミネールは品種の個性が非常に強いです。もし気に入ったなら、この品種名をヒントにワインショップなどで探せば、似たような味わいのワインを見つけやすいでしょう。

まるでレモンティーのような香りにうっとり

マルヴァジア・ビアンカ・ディ・バジリカータ辛口酸味:やや高め

このワインもエチケットの黄色のように明るく華やかな香り!

レモンや紅茶、洋ナシなどのフルーティーな香りが飛び出します。ワインが日本に届いてから何か月目に開けるか、瓶熟成の進み具合でも香りを変えます。気に入ってまた飲んだときには、以前と少し違った表情が見れる。それを数年単位ではなく数か月でも感じられるのは面白いでしょう。

香りは甘そうなのですが、味わいとしてはほぼ辛口。なのでこちらは食事のお供としても問題なし。

難点としてはレア品種なこと。この「マルヴァジア・ビアンカ・ディ・バジリカータ」という品種のワインは他にほとんど流通していません。「気に入ったから他のつくり手のも飲んでみよう」としても見つからないのです。

安くて美味しいワインをつくるための条件とは

今回ご紹介したワインは、1000円台のものとしては自信をもっておすすめできるものばかりです。

一方で「どんな方にも美味しいと言ってもらえる!」と保証することはできません。

手頃なワインにはそうつくるための条件があり、味わいの傾向があります。そういったワインが口に合わない方も当然いるからです。

ワインをコストダウンする工夫とは

1000円台のワインというのは、数あるワインの中では低価格帯です。ワインの品質を保ちつつ、1000円台で販売できるようコストダウンする。その上で利益が残るようにするために必要なことは、当たり前ですが次の2つ。

- 均一な品質で大量に生産すること

- 様々な場所で大量に売り切ること

製造面・販売面ともにスケールメリットが大切なのです。

こう書くと夢も希望もないかもしれませんが、結局効率を求めたワインが安くて美味しいのではないでしょうか。

ワインを大量生産するには

次のような条件が揃うと、低コストで高い品質のワインをつくりやすくなります。

- 病害リスクの低い安定した気候の畑

- ある程度温暖な気候で水の供給が十分

- ブドウを購入できる栽培農家がある

- 協同組合という生産形態

- 土地や人件費が安い

ブドウの樹1本あたり、畑の単位面積あたりに収穫できるブドウが多いほどコストは下がります。そのためにはあまり間引きなどはしません。そうすると栄養が分散されてブドウが熟しにくくなります。

その場合涼しい産地よりは暖かい産地が有利です。気温が高ければブドウの糖度は上がるから。大量生産でもブドウは熟しやすいからです。

ブドウが熟しやすく病気になりにくい畑を選ぶことも大事。でもブドウは植えてから収穫できるまで3-5年かかると言われます。

ワイナリーを急拡大させたければ、栽培農家からブドウを購入することが大切。昔からの産地には自分ではワインをつくらず栽培だけする農家がたくさんいます。手頃なワインというのはたいていが購入したブドウからつくられます。

ブドウ農家が集まって共同の設備でワインをつくるのが協同組合という生産形態。協同組合のワインは飛びぬけて美味しいものは少ないですが、リーズナブルな価格が魅力です。

このようにして低コストでワインをつくっても、売れなければ経営に行き詰まってしまいます。

ワインを大量に販売するには

年間数十万本、数百万本のワインを販売するには、一部の愛好家だけに手に取ってもらえるのでは足りません。人数の多い、ライトなワインユーザー層に購入してもらうことを狙います。

そのためにはワインショップでしか置いてないのでは難しい。スーパーマーケットや量販店など、多くの人の目に触れるところに幅広く流通させます。

となればワインを説明する人はいません。このワインを飲んだことのない人でも見て選んで買える。そんな工夫が大事です。

その代表格がヴァラエタルワイン。ブドウ品種名を大きく書いたワインです。今回の「シー・リッジ・シャルドネ」や「ロバートソン・ゲヴュルツトラミネール」などがまさにそう。

「シャルドネ」「ゲヴュルツトラミネール」といった品種のイメージ・ブランドに頼っての販売を狙っているのです。それゆえラインナップは有名品種に集中し、マイナー品種の珍しいワインはあまり置いていません。

そしてブドウ品種のイメージどおりの典型的なワインをつくります。「シャルドネ」と大きく書くからには、シャルドネに期待する味でないといけないのです。

加えて味わいも中庸を狙います。白ワインなら高い酸味や苦みを避け、よく言えばクリーンに、悪く言えば没個性的な味に仕上げる傾向です。それがたくさんの人に手に取ってもらうための戦略なのです。

ゆえに低価格ワインの味の傾向というものはあります。それが苦手、あるいはつまらないという方がいても不思議ではないでしょう。

「安い理由」を見極めるのがハズレを避けるコツ

企業努力は決して同じではありません。

低価格を目指しつつ、きちんと相応の品質を守っている銘柄。値段を優先するあまり、人工的なニュアンスが出すぎている銘柄。その差はどうしてもあります。

「この価格なんだから」と、勧められるものを片っ端から試してみるというのもいいでしょう。好き嫌いはあれど、少々口に合わなくてもそれなりに飲み切れるという方は、小難しく考えないのもおすすめです。

一方で苦手なタイプのものはどうしても残してしまうという方は、選び方を慎重にしたいですよね。ならばそのワインが安い理由を見極めることです。きちんと情報を集め、コストダウンの工夫をいろいろ行っているワイナリーのものを選べば、「思ってたのと違う」と我慢して飲み切る心配は少なくなります。

好みのタイプを深堀りが次のステップ

今回は白ワインを大きく3つのタイプに分類し、それぞれの特徴とおすすめ銘柄をご紹介しました。

この大まかな分類のどれがあなたの好みに近いでしょうか。ワイン初心者の方はまずそれを見極めることをおすすめします。なんとなくでも「これが好きそうだな~」と分かれば、今後ワイン売り場で相談がしやすくなります。「〇〇のようなタイプの白ワインでおすすめありますか?」言えば、スムーズに意図が伝わるでしょう。

その次のステップは好みのタイプを深掘りすることです。

樽熟成したリッチなタイプが好きならば、どれくらいの樽の強さが好きなのか。シャルドネが好きなのか他の品種も好きなのか、など。

スッキリとしたタイプが好きならば、酸味の高さはどれくらい楽しめるのか。ブドウ品種は何がより好みなのか。

自分の好みの条件を知り、手頃で美味しいワインを見極められるようになれば、普段の晩酌はもっと快適なものになるでしょう。