一人1本持参のワイン会では、選ぶワインにその人のセンスが表れます。ありきたりな“いいワイン”より、ちょっと外した一本のほうが印象に残ることも。他の人とかぶらず、でもちゃんと美味しい。そんな絶妙なバランスが鍵です。「面白い!」と思ってもらえるような“ひとひねりワイン”の選び方と、おすすめ銘柄をご紹介します。

持ち寄りワイン会とは?ワイン好きの楽しみ方

普段よりもちょっといいワインを飲む機会として、ワイン通がよく開催するのが「持ち寄りワイン会」というスタイルです。

ワイン好きの間では珍しくないスタイルですが、初めて参加する際には戸惑うかもしれません。

この章では不慣れな方のために、持ち寄りワイン会の大まかなパターンとその魅力をご紹介します。

持ち寄りワイン会の大まかな様式

持ち寄りワイン会は、参加者がそれぞれ1本ずつワインを持参し、皆で開けて楽しむスタイルです。(稀に1本以上の場合も)

会場は誰かの自宅やレストラン、レンタルスペースなど。レストランで行う場合は、料理の代金とともに持ち込み料を支払います。

その大きさによって会の規模が変わりますが、4~10人程度と小規模であることが多いです。

多くの場合は目安となるワインの価格が設定されます。「○○円以上で」「△△円~××円が目安」というように。

赤・白・スパークリングなどのタイプを分担することが多いですが、「カリフォルニア産ピノ・ノワールの会」などのようにテーマが設定される場合もあります。

SNSなどで参加者を公募している例もありますが、基本的には友人・知人に声をかけて行うカジュアルな飲み会です。

ワインの持ち込みについてはこちらの記事で解説▼

持ち寄りワイン会の楽しみとは

最大の魅力は、ひと晩でいろんなタイプのワインが楽しめること。それも自分では買わないようなワインが飲めることです。

自分でワインを買うならば、自身の好みに合わせるのが普通。ワイン選びが上手くなるほど、味わいが似通ってきます。持ち寄りワイン会では自分と好みが違う人が選んだ1本も味わえるから面白い。たとえあまり口にあわなくとも、グラス1杯程度ならその個性を楽しめるでしょう。

あらかじめ持参するワインを知らせる場合もあるでしょうが、経験的に「当日になるまでどんな銘柄かわからない」というケースが多いです。その方がワクワク感があります。時にはボトルをアルミホイルなどで覆って銘柄を隠し、先入観抜きに飲もうという会もあります。

自分が選んで持ってきたワインの感想が、他の参加者からすぐもらえる。「こんなワイン、飲んだことなかった!センスあるね」と言ってもらえる。それも持ち寄りワイン会の楽しみです。

持ち寄りでないワイン会と比較して

持ち寄りでないワイン会とは、主催者が全てのワインを用意する場合です。

そのメリットも多いです。テーマを設けて統一感のあるラインナップが楽しめる。その日の料理に相性のいいものを選びやすい。価格に高低をつけて、メリハリのあるラインナップにできるなど。

ワイン会が初めての人は、まずは持ち寄りでないワイン会に参加してみるのがいいでしょう。会費と楽しむ心だけ持参すればいいので安心です。

それに慣れてきて、「自分が気に入ったこのワイン、他の人にも飲んでもらいたい!」と思ったら、持ち寄りワイン会に参加してみるのがいいでしょう。

ワインで広がる人のつながり

持ち寄りワイン会に参加するのは、おおよそワインが好きな人ばかりです。初対面の人でも共通の趣味で仲良くなりやすいのも魅力の一つです。

誰かのワインがきっかけで話が弾んだり、似た趣味の人と仲良くなったりと、ワインが“会話の橋渡し”になってくれるのです。もちろんそれは持ち寄りでないワイン会も同じですが、「これどこで買ったんですか?」「こういうタイプのワインが好きなんですね」など、より互いの嗜好に話を展開しやすいです。

こうした出会いやつながりの心地よさが、持ち寄りスタイルの人気を後押ししています。

中途半端に「すごいワイン」はつまらない?

ワイン通の集まりである持ち寄りワイン会では、「とっておきの一本を選ばなきゃ」と意気込む方も多いはず。でも、自分なりに“すごい”と思うワインが、必ずしもその場で好印象を与えるとは限りません。

以下では、なぜそう感じられてしまうのか、その理由と対策を見ていきましょう。

よくある“王道ワイン”が逆にリスクになる理由

有名産地×人気品種×そこそこの価格帯。この組み合わせは「とりあえず失敗しないワイン」として多くの人が選びがちです。

けれどもワイン通にとっては、それは何度も見てきた・飲んできたという既視感が強いかもしれません。さらに他の参加者のワインとタイプで重複してしまう恐れもあります。

特に王道ワインはここ10年ほどで大きく値上がりしています。

例えば予算1万円くらいのワイン会。あなたはコスパのいいブルゴーニュの村名格を持参した。別の方は10年前に買ってセラーで熟成させていた1級畑のワインを持参したら・・・。どうしてもワインはちょっと見劣りしてしまうかもしれません。

もちろん、すでに手持ちの熟成ワインがあり、それを気前よく持参するなら、王道ワインはむしろ大歓迎される存在です。

ですが、「これから買って持参しよう」という場面では、定番の王道ワインは少しリスクがあると考えておいた方がいいでしょう。

注意が必要な王道ワイン

安易に選ぶべきではない、いわば「みんなが期待しすぎる王道ワイン」の例として、次のような産地・スタイルが挙げられます。

- ブルゴーニュワイン

- シャンパーニュ

- ボルドー

- ナパ・ヴァレーのカベルネ・ソーヴィニヨン

- トスカーナ

これらのワインは価格帯に上限がなく、しかも若いうちは真価が見えにくいものが多くあります。

「熟成してこそ」だと考える人も多く、経験者ほど“中途半端な王道”には物足りなさを感じてしまうことがあるのです。

試しに楽天市場などでこれらの産地のワインを検索してみると、1万円前後の価格帯における“中途半端感”はよく分かるはずです。

“美味しい”だけでは印象に残らない

持ち寄りワイン会の価格設定は会によってさまざまですが、レストランで開催される場合、5,000円を下回ることはあまりありません。1万円や1万5千円といった設定もあります。

それだけの価格帯のワインであれば、基本的にどれも美味しいのは当たり前です。ただし、美味しさの方向性は多様です。たとえば、どっしりとした赤ワインと、爽やかな白ワインを単純に比較することはできません。

だからこそ問われるのが、「なぜこのワインを選んだのか?」というストーリーです。

「最近流通しはじめた産地だから、みなさんも飲んだことがないかと思いまして」

「この生産者の~~~というエピソードが気に入って、私の推しなんです」

「このワイン、まるで○○みたいでしょ?でも手頃なんですよ」

こうした“理由あるセレクト”ができれば、「美味しい!」だけでは終わらず、「センスあるね」と感じてもらえるワインになります。

ちょっとだけズラすと、ぐっと面白くなる

だからこそ、少しだけ視点を変えた選び方が効いてきます。以下のようなポイントがねらい目です。

- 品種や味わいはメジャーだが、産地はマイナーなところ

- このタイプはあまり流通しないバックヴィンテージ

- 安ワインのイメージが強いゆえ、高価なワインに手を出しづらい

王道から一歩だけ外れることで、「へぇ、そうきたか!」という驚きが生まれます。その意外性と発見こそ、ワイン選びのセンスを印象づけてくれるのです。

"ひとひねり"あるおすすめ白ワイン

変化球的なワインを持参するのは、白ワインがおすすめというのが筆者の意見です。

白ワインの高額は、とかくまずはシャルドネ。ブルゴーニュはもちろん、カリフォルニアを始め各地で高級シャルドネはつくられています。だからこそ目にし、口にする機会が多い。

次いで挙げるとすれば、リースリングとソーヴィニヨン・ブラン、そしてボルドー・ブランでしょう。

一方でそれ以外品種・タイプで1万円オーバーとなると、そういくつも思いつかないかと思います。だからこそ今回はそれ以外からひとひねりある白ワインをご紹介します。

持ち寄りワイン会は赤ワインに偏りがち?

持ち寄りワイン会では、テーブルに並ぶワインが赤に偏る傾向があります。

その理由のひとつが、赤ワインは熟成によって美味しくなるものも多いため、あらかじめセラーで熟成させている人が多いという点です。ワイン好きであればあるほど、「これはもっと後で飲んだ方がいいかな?」と開ける機会を先延ばしにしがちではないでしょうか。

そうしてついつい飲むタイミングを逸した赤ワインでセラーがあふれているので、持ち寄りの機会にこぞって持参するのです。

赤ワインばかりでなく白やスパークリングも飲みたいので、私が主催する場合は基本タイプの調整をいれます。

一方で、白ワインの高価格帯をストックしている人は相対的に少なめです。 もちろん例外はありますが、「熟成させる白」は赤ほどポピュラーではなく、高額な白ワインの在庫自体が限られているのが現実です。だからこそ、白ワインで一ひねり加えると、そのセレクトがより際立ちます。

他の人の赤にまじって、一杯の白が「おっ」と思わせる――そんな展開は、ワイン選びのセンスを印象づける絶好のチャンスなのです。

お金をかければこんなにうまくなるんだ!

高級ワインが珍しいタイプ

カンパーニャ州の名物白ワインである「グレコ・ディ・トゥーフォ」は有名です。ただし主に3000円前後のワインとして。だからこそ「グレコに7000円も出すの!?」という心理的なハードルが生まれます。特にワインの相場をよく知っている方ほど。

だからこそ「自分では選ばないワイン」として喜んでもらえます。2022VTでパーカーポイント95点(およそ毎年これくらいの評価です)が保証する美味しさがあればなおさらです。

ボリューミーで力強いのに酸味は高くキレがいい。これはシャルドネやリースリングなどともキャラ被りしないので、他の人が何を持ってこようとも安心です。

これに手を出すのは勇気がいる!

高級ワインが珍しいタイプ

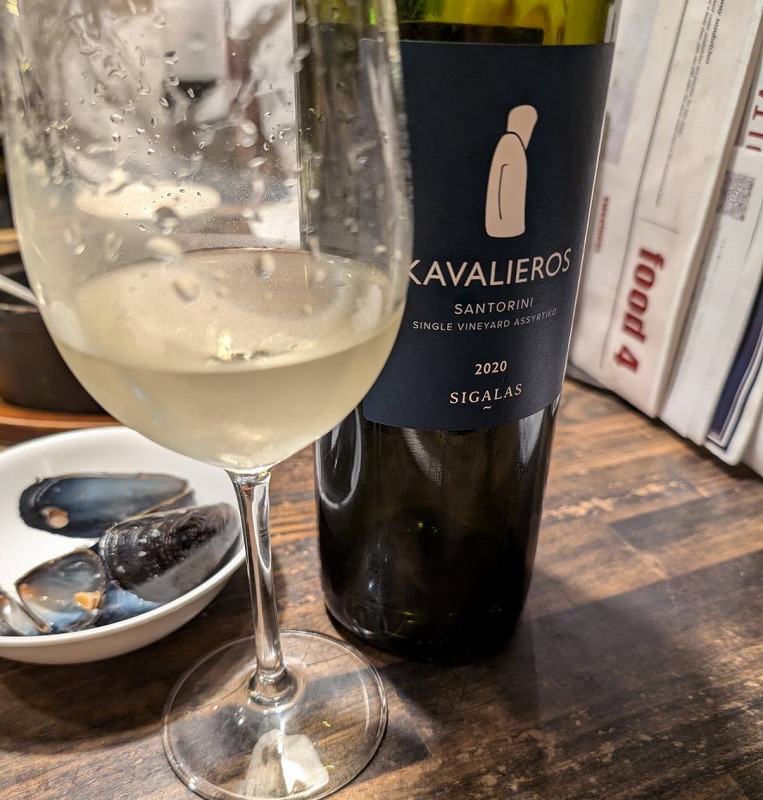

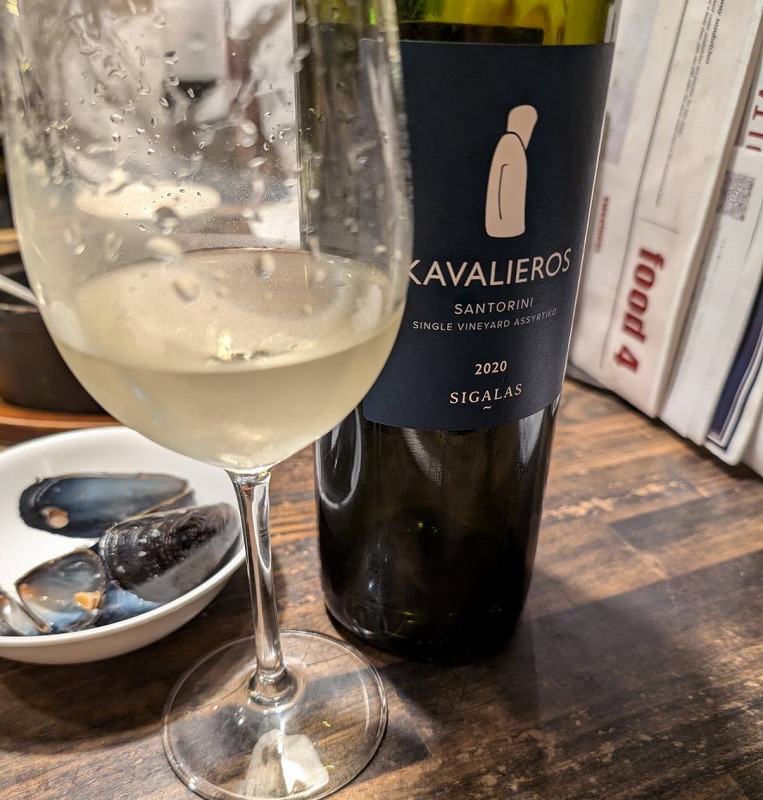

ギリシャの銘醸地サントリーニ島のアシルティコ種というのは、ここ10年くらいで話題になった白ワイン。力強くありながら料理を引き立てる上品さをもった味わいが魅力ですが、生産効率が低いのでスタンダードクラスでもまあまあ高価なのが痛いところ。

それもあってさらに高級なアシルティコは、どう美味しくなっていくのか。それを知る人は少ないです。私自身も他の生産者の上級クラスを飲んだことがないため、「これがお手本です」と判ずることはできません。

高ければどう美味しいのかが想像つかないまま、この価格帯のワインを買うのは勇気がいることです。だからこそ他の参加者に新たな体験をプレゼントできます。

ただ、このワインが高品質で個性際立つのは間違いない!最初飲んだ時、私はオーク樽熟成によるふくよかさだと感じました。しかしよくよく確認すれば、ステンレスタンク熟成でつくられており、ボリューミーさは澱と接触した熟成によるものだそうです。滑らかな質感の中に抜群の複雑さと高級感を持つ、他の人はまず持ってこないタイプの白ワインです。

これが何度も買えるのはありがたい!

バックヴィンテージが珍しい

ドイツのリースリングなら、10年程度前のワインはそう珍しくはないかもしれません。しかしオーストラリアのリースリングで熟成ワインが出回ることはめったにない!だからこそ「よくこんなもの持ってたね!」と思ってもらえるかも。

種を明かせばヴィレッジセラーズという輸入元さんが、自社の倉庫で熟成させていたから、今手に入るのです。なので当店の在庫はごくわずかですが、当面は発注すれば追加で仕入れできます。

バックヴィンテージのワインのほとんどはスポット商品。入荷は1回限りであり、在庫が無くなり次第終売というものが大半です。だから「飲んで美味しかったらもう1本買う」ということができる熟成ワインは希少です。

なによりスクリューキャップのワインは熟成してもボトル差が少ないので、熟成ワインの「開けてみるまで美味しいか分からない」の程度が小さいため安心です。熟成によって香りや風味の重厚感と複雑さを増したリースリングを、皆で楽しみましょう。

"ひとひねり"ある白ワインは前座でいい

ここでご紹介した白ワインは、ちょっと変わっていながら間違いなく美味しいと、筆者は自信を持ちます。だからとてみなが美味しく感じる保証はどこにもありません。

ご安心ください。参加者全員の口に合わなくてもいいんです。

ワインを飲む順番は、スパークリング⇒白ワイン⇒赤ワインが一般的。人数によっては白ワインも2本、3本と用意が必要でしょう。「今日のなかであなたのワインが一番美味しかった!」と言ってもらうのは、別に狙わなくていいのです。「こういうワイン会じゃないと出会わないから、楽しかったよ!」でいいんです。

"ひとひねり"あるおすすめスパークリングワイン

ワイン会の始まりに相応しい高級スパークリングワインとしては、ほぼシャンパンが選ばれます。

とかく失敗しないことを優先するなら、大手メーカーの有名シャンパンを持参すれば、まあ恥ずかしい思いはしない。でも気心の知れた人とするワイン会で、そんな安全策はもったいない。せっかくなので冒険しなければ。

『まるでシャンパンみたい』でひねってみる

シャンパンも高級品は数十万円なので、1~2万円予算では"中途半端"です。最近輸入され始めた小規模生産者のものを選べば、誰もが飲んだことのない銘柄を持参することはかなうでしょう。しかし「こんな生産者もいるんだ」程度であり、驚きは少ないはず。

なので思い切ってシャンパーニュ以外の高級スパークリングワインに目を向けてみましょう。シャンパンの味わいを目指してつくっているようなものを選んで、「どこの泡だと思いますか?(ニヤニヤ)」とするのも楽しいです。

シャンパンが買える価格でそれ以外のスパークリングワインを買う人は、そう多くありません。だからこそ「自分じゃ選ばない美味しいワイン」として楽しんでもらえるのです。

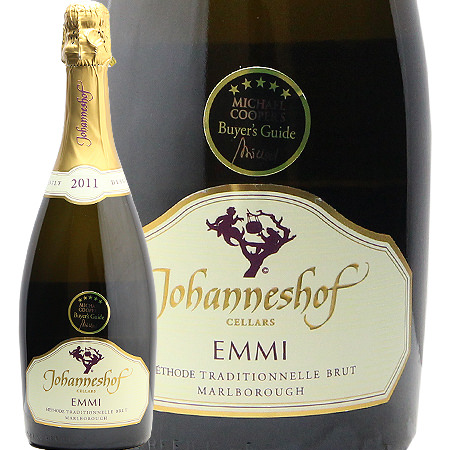

スペックだけなら高級シャンパン並み

バックヴィンテージが珍しい

スパークリングワインの美味しさを測る指標に、瓶内熟成の長さがあります。瓶内2次発酵後に長期間にわたって澱(おり)と接触することで、酵母由来の風味とアミノ酸の旨味がワインに加わるのです。

このワインの瓶熟成7年というのは、シャンパンのスタンダードクラスではまずありえません。たとえばドン・ペリニヨンが最低8年なので、少なくとも中級クラスには相当します。

とはいえワインの美味しさは数字で決まるものではありません。このスパークリングが3万円のシャンパンに匹敵するとは申しませんが、泡のきめ細かさや風味の複雑さでは驚きを与えられるでしょう。

ただし瓶熟7年の2011VTということは、出荷後数年経過しています。泡感は弱くなっていますしボトルによってはわずかに酸化のニュアンスもあるはず。上級者が集まる会でこそ活躍するはずです。

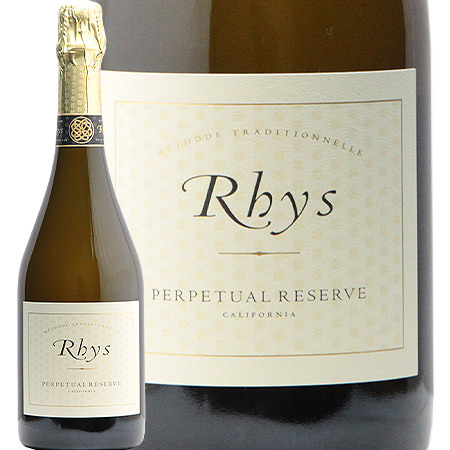

シャンパンの生産者とタッグを組んで

高級ワインが珍しいタイプ

カリフォルニアには数軒、シャンパーニュの生産者が進出して営むワイナリーがあります。一方でこちらは、シャルドネやピノ・ノワールの生産者がシャンパーニュの生産者に協力を仰いでつくるスパークリングワイン。なので「リースの名前は知っているけれど、スパークリングワインもつくってたの?」という方も多いはず。

試飲する機会に恵まれましたが、素晴らしい出来です。ブリオッシュやトーストといったシャンパンっぽい熟成香があり、果実味の豊かさがありながら上品。まさしく「まるでシャンパン」といいたくなるような美味しさですが、「まるでシャンパン」と言いたくなるような価格なのが痛いところ。

だからこそ「よくこのワイン選んで買ったね!」と思ってもらえるはずです。

定番を少し外したおすすめ赤ワイン

ワイン会において赤ワインの定番と言えば、まずはブルゴーニュやボルドー。それも熟成した飲み頃のものだとより喜ばれます。ナパ・ヴァレーやトスカーナ、ピエモンテなども高級ワインの産地として信頼が厚いです。

赤ワインにおいては奇抜でありながら、味わいとして高品質で品種や産地の特性を表している。一口目から「なんじゃこりゃ!?でも美味しいね」と思わせる。そういう赤ワインは白ワインに比べると少ないと、私は考えています。単に私が見つけられてないだけかもしれませんが、今のところ今回のテーマに沿ったものは取り揃えておりません。

なので今回は、順当な味わいでありながら産地が珍しい、あるいはバックヴィンテージが出回るのが珍しいものをご紹介します。

前座になっても驚きがあるはず!

人気品種の珍しい産地

「1万円までで美味しいピノ・ノワールを探そう」となっとき、アルゼンチンを候補に入れる人はかなりのワイン通です。ソムリエの教本を隅々までしっかり読み込めば、注目産地として書いてあるレベル。かくいう私も、この生産者の他に目立ったものは知りません。

説明せずに飲んでもらえば「すっごく上品で美味しいけれど、どこのピノ・ノワール?」となるはず。ヨーロッパ外のワインを想わせる甘く熟したフルーツの香りは全くありません。控えめなフルーツ香と複雑さ、控えめなアルコールと高い酸味。ブルゴーニュワインがお好きな方が好む要素が揃っています。

たとえこのワインの後に熟成したブルゴーニュの上級クラスが供されても、その驚きは参加者の胸に刻まれることでしょう。

カジュアルな場に限定!「何するの!?」

奇抜な飲み方

もし会場がカジュアルでワイワイするレストランや誰かの自宅なら、この赤ワインを持参すれば盛り上がること間違いなし。なにせ生産者自身が「うちの赤ワインは振って飲めばもっと美味しい」とすすめているのです。その名も「モリードゥーカー・シェイク」です。

モリードゥーカーについての紹介記事の中に、動画のリンクがあります▼

まずワインは強く揺らさずに優しく扱うのが常識です。ワインを知っている人ほど、逆さにして強くシェイクするなんてギョっとします。厳かな雰囲気のレストランではやらない方がいいでしょう。

この生産者のワインでそれをすすめるのは、亜硫酸添加を減らしたうえで窒素充填しているからです。衝撃を与えれば液中のガスは放出されるので、窒素ガスで控えめになっている香りを開かせる目的だそうです。

ヘッドスペースを確保するため、開けたらまずはほんの1口ずつそのまま飲んでもらう。そのあとモリードゥーカー・シェイクをして変化を感じてもらえば、ビックリするとともに楽しんでもらえるはず。

「後にも先にも、ワイン会でボトルを振り回す人はキミだけだよ」

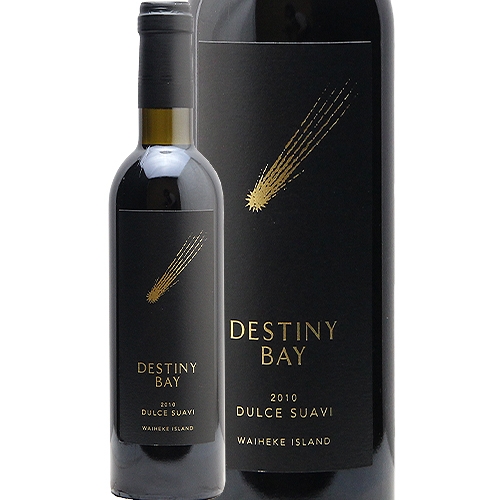

センスが問われる“締めの一杯”は?

私の周りのワイン好きには、「ワイン会の最後はデザートワインで締めたい」という人が多いです。

デザートワインの王道は貴腐ワイン。それもボルドーのソーテルヌ地区のものが定番です。種類が豊富なうえ熟成したものも出回ります。予算にあわせて選んでも、がっかりされることは少ないでしょう。

それ以外の地区でも貴腐ワインは世界中でつくられています。またドイツやカナダのアイスワインも有力な候補でしょう。

これらの王道を外したデザートワインを選ぶというのは、なかなか知識が問われることのはずです。

香りはほとんど甘くないのに・・・

高級ワインが珍しいタイプ

まずカベルネ・ソーヴィニヨン中心で甘口ワインをつくろうという人がほとんどいません。

一応赤の甘口ワインとしては、イタリア/ヴェネト州の「レチョート・デッラ・ヴァルポリチェッラ」というワインのタイプが有名です。しかしこのワインは陰干ししているわけではなく、ある程度の遅摘みであるためか、レーズンのような甘い香りはほとんどありません。

香りは甘くないのに、口に含めばなめらかでまったりとした甘味複雑な風味とともに広がり、余韻はチョコレートのような香ばしさを伴って消えていく。そんな他に似たようなものがないタイプです。

流通経路が非常に少ないため、ワイン通やワインプロの方でも存在をほぼ知られていない。そんな「レア」というより「マイナー」なワインですが、その満足度はピカイチです。

実際に持ち寄り会に持参した経験あり。ダークチョコレートのほか、甘い焼き豚にもよくあいました。

「美味しさ」だけが「満足」の全てではない

高価なワインほど「美味しい!」と感じる確率は上がりますが、それは絶対ではありません。

2万円のワインAより、1万円のワインBの方が美味しく感じる。それは珍しくもないことです。

ただし「その日においては」と考えるべき。そのボトルを開けるタイミングやボトル差、他のラインナップのとの関係、料理との相性など、様々な要素でいかに美味しく感じるのかは変わるからです。

そして美味しさだけがワイン会の満足度ではないはずです。

最終目的は「あ~楽しかった。参加してよかった。またやりたいね」と思ってもらうこと。その満足につながるのは、いかに高級ワインを飲めたかではありません。ある程度の美味しさもあったうえでの、驚きや学び。そして他の参加者との楽しい会話でしょう。

上質なワインを1人で1本飲むのは、時間による味わいの変化も感じられ、学びのある贅沢です。一方で持ち寄りワイン会で楽しむ1杯限りのワインは、ともするとより記憶に残る味わいとなるかも。そこで出会った人や場所とともに印象に残るからです。

今回ご紹介した"ひとひねり"あるワインで、次のワイン会を盛り上げてみませんか