「グラン クリュ」という言葉を耳にされたことがある方はきっと少なくなく、それだけで「なんとなく高級品」のイメージは伝わるでしょう。

グラン クリュとは直訳するならば「偉大な畑」という意味のフランス語で、その畑とはワインのためのブドウ畑を指します。

ワイン法によって定められた「グラン クリュ」という言葉。実は地方によって違う意味を持ちます。

各地の「グラン クリュ」を整理したうえで、最も注目を集めるブルゴーニュのグラン クリュについてご紹介します。

「グラン クリュ」があるのは4か所

最初に「Grand Cru」という表記に法律的な裏付けを持つのはフランスのみです。

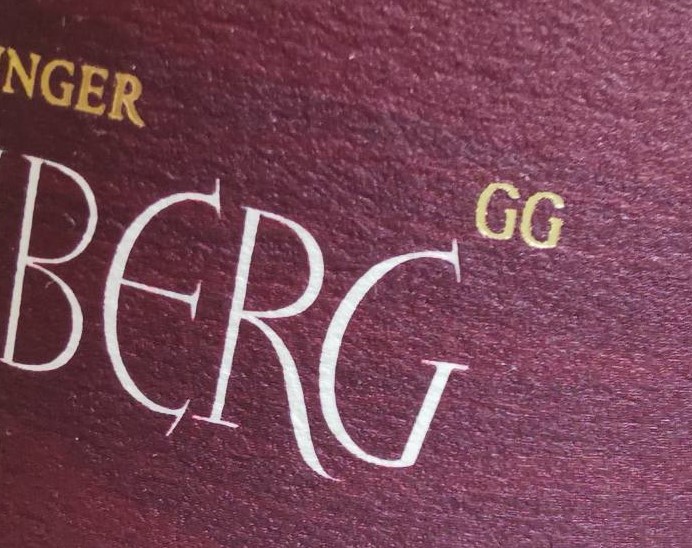

「ドイツのグランクリュのピノ・ノワールからつくられる・・・」などの表記を目にするかもしれません。

これはドイツのグランクリュ相当の名称(グローセ・ラーゲ)が一般の方には浸透しいないので、わかりやすく例えたもの。

これはフランスの、主にブルゴーニュの「Grand Cru」を念頭に、それくらい上級の畑であることを言いたいのです。

ドイツの特級畑からつくられる辛口ワインには「GG」の表記がある

コーヒーなどでもプレミアムクラスを指して「グランクリュシリーズ」のような名前をつけているコーヒー屋さんもあります。

当然そのお店の名称で、他店と比較できるものではありません。

つまり「Gran Cru」の表記に「なんとなくいいもの」以上の意味を持つのはフランスワインのみ。

しかし同じフランスワインでも、その言葉の持つ意味は生産地によって異なります。

ブルゴーニュの場合

愛好家が「やっぱりグランクリュのワインは違うなぁ」と言ったら、ほぼ100%ブルゴーニュの話です。

ブルゴーニュの「グラン クリュ」の認定は、畑に対して行われます。

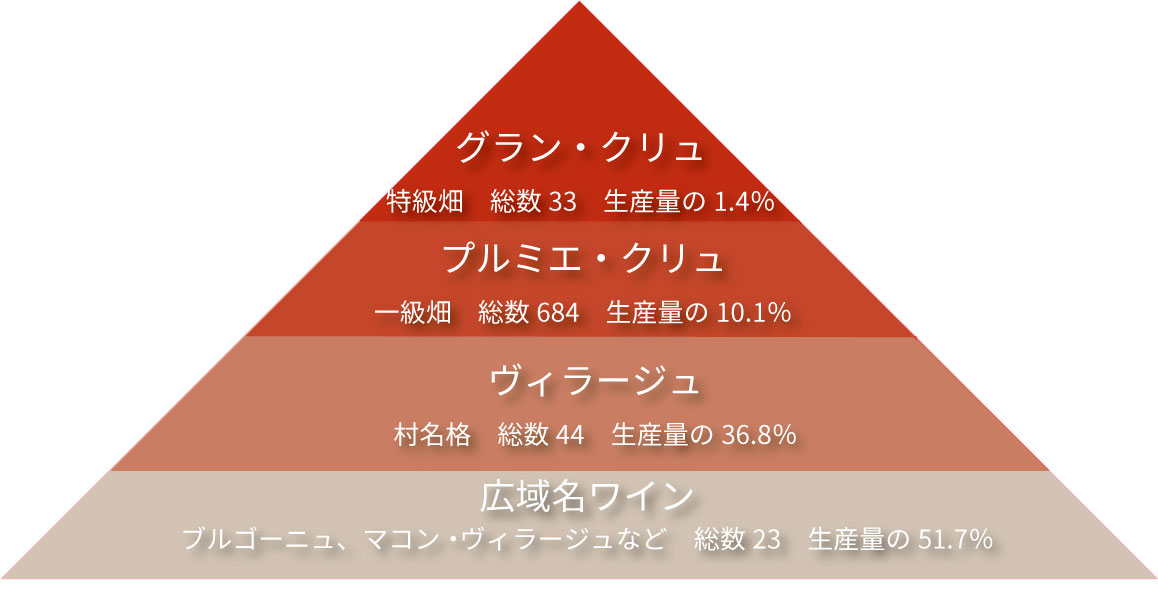

ブルゴーニュには「クリマ」と呼ばれる単位の畑が1000以上あり、そのうち33の畑が「Grand Cru」に認定されています。

そしてブルゴーニュの上級ワインは、ほとんどが単一の畑からつくられ、畑名が表記されます。

ただしブルゴーニュでは一つのクリマを分割所有するのが普通です。

さらにネゴシアンと呼ばれるブドウを購入してワインをつくる生産者もいます。

なのでブルゴーニュのグランクリュのワインは33種類のみではなく、生産者の違いも含めると無数にあります。

シャンパーニュの場合

シャンパーニュ地方にも「グランクリュ」は17か所存在しますが、それは「村」単位に認定されます。

「村」なので結構な大きさがあります。一つのグランクリュの栽培面積が、100haを超すところも珍しくありません。

なのでシャンパンで「Grand Cru」と書いてあっても、とびぬけて高価なわけではありません。

その理由の大きなものは、シャンパンは伝統的に多くの畑からブドウをブレンドしてつくるからです。

シャンパーニュ地方はフランスで最も北で最も冷涼な産地であり、年によってブドウがしっかり熟すかどうかの差が大きく出ます。

ブレンド技術によってその差を補うのが慣習なのです。

グランクリュ認定されていないところにもいい畑はあり、そういったブドウも使う場合は「Grand Cru」の表記はされません。

なので2万円を超える高級シャンパンを見ても、「Grand Cru」表記のあるものの方が稀です。

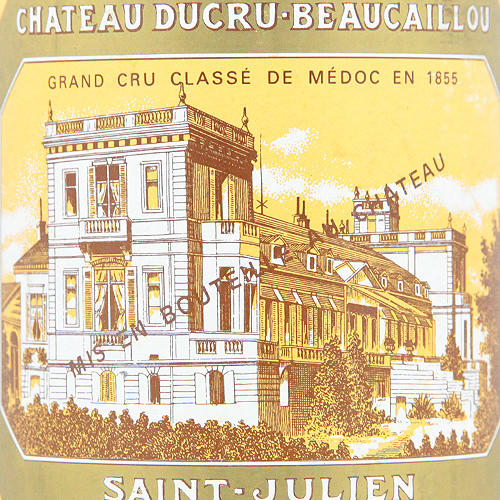

ボルドーの場合

ボルドーの場合はグランクリュの認定は生産者単位になされます。

伝統的に大規模な生産者が多く、基本的には広い自社畑からその生産者名のワインをつくるから、「畑=生産者」が成り立つのです。

ただ、ボルドーの場合は「Grand Cru」の表記はあるものの、それは格付けの表記の一部です。

例えばシャトー・デュクリュ・ボーカイユ

エチケットには「GRAND CRUS CLASSÉS DE MEDOC EN 1855」と表記されています。デュクリュ・ボーカイユはサン・ジュリアン村の2級シャトーです。

これはボルドーの中の「メドック」地区の話。

「グラーヴ」「ソーテルヌ」「サンテミリオン」地区でそれぞれ異なる基準でGRAND CRUS CLASSÉSの認定があります。

「ややこしい」と感じますよね。

それもあってか、ボルドーの場合はグランクリュという言葉はほぼ使われず、その生産者単位でみな評価をきめているようです。

アルザスの場合

アルザスのグランクリュは、最もブルゴーニュに近いと言えるでしょう。

アルザスの場合は「リュー・ディ」という単位で、51のグランクリュが認められています。

それぞれの面積は3~80haくらい。アルザス全体の生産量の5%ほどを占めます。

ブルゴーニュと違う点は、アルザスでは品種表記がされること。

そして甘口に仕上げられることがあることです。

後者については「グランクリュかどうか」以上に価格に影響を与える可能性があります。

グラン クリュは高い?

先述の通りグランクリュの基準はバラバラです。

なので「グランクリュだから高い」は、地域ごとに変わります。

一番手ごろなのはボルドーです。

サンテミリオン地区のグランクリュなら、2000円台から手に入るようです。

シャンパーニュとアルザスのグランクリュは、おおよそ5000円くらいから。

アルザスは稀に3000円程度でもグランクリュ表記のものがあります。

飛びぬけて高価なものがブルゴーニュのグランクリュ。

シャブリ地区のグランクリュは1万円台前半からあるのですが、コート・ドール地区のものはだいたい3万円を超えます。

10万円以上で取引されるものなどざらで、上を見上げればきりがありません。

それほどブルゴーニュのグランクリュは特別なのです。

前置きが長くなってしまいましたが、今回の本題、ブルゴーニュのグランクリュの話に入っていきます。

ブルゴーニュのグラン クリュについて

ここまでフランス全土のグランクリュについてご紹介してきましたが、「グランクリュ」と聞いたときワイン通の皆様が思い浮かべるのはブルゴーニュのものでしょう。

先述の通りブルゴーニュの格付けは畑に対してなされます。そのランクは下記の4段階。その最高位が特級畑、グランクリュです。

つまり「この畑のブドウでつくるワインは広域クラス」のように、畑によってとれるブドウのランクが決まるということ。

これが人間であれば「生まれた場所で差別するな」と非難を浴びそう。

人間であればその人の人となりを偏見なしに見るべきですが、ブドウの場合も「低級な畑でいいブドウがとれる」ということはないのでしょうか。

グランクリュの位置するところ

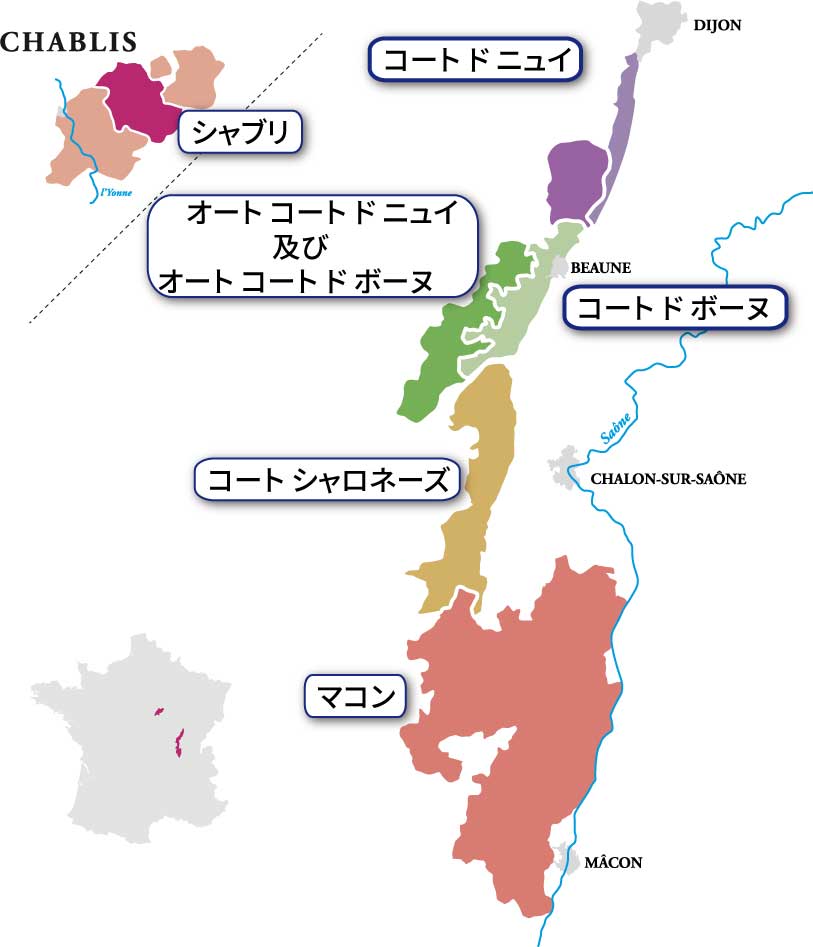

ブルゴーニュの特級畑は、その多くがコート・ドールにあります。

コート・ド・ニュイとコート・ド・ボーヌと呼ばれる地域を合わせてコート・ドール(黄金の丘)と呼ぶのです

ブルゴーニュ全体の基本的な解説記事▼

コート・ドールが細長い訳

ブルゴーニュの地図を見ると、産地がほぼ南北に細長く続くことに気づかれるでしょう。

長さは50kmにわたって広がりながら、幅は数百mというところもあります。

「黄金の丘」の名の通り、畑の西側は小高い丘になっています。

そしてその丘の斜面にほぼすべての特級畑は存在するのです。

ブルゴーニュは冷涼な産地

フランス全土としては温暖な西岸海洋性気候に分類されるものの、ブルゴーニュは内陸にあるため、大陸性気候の影響を強く受けます。

その気候は夏暑く冬寒いのが特徴。ブルゴーニュは高緯度にあるため日照が限られ、概して冷涼です。

冷涼な気候はどうブドウ栽培に悪影響を及ぼすか。

主に冷害と成熟不良です。

寒いと深刻な霜の害

春先、暖かくなってくるとブドウの樹は芽を出して成長を始めます。

それから徐々に気温が上がっていけば問題ありません。

でも我々は知っているはずです。春でもたまに冬みたいに寒い日があることを。

芽を出したあと霜が降りるほど寒い朝に見舞われると、新芽が死んでしまいます。

凍らせてしまったレタスのように、氷ができることで細胞組織が壊れるのです。

霜害を受けた新芽

(Instagramより)

これを霜害といいます。

霜害が起きると、その年の収穫量が減少し、ワインの質も落ちることがあります。

寒いとブドウが熟さない

ブドウの成熟期、秋が雨勝ちだったり早くに冷え込みすぎると、ブドウが十分に熟さないことがあります。

ブドウの糖度は積算温度に従って上がっていくので、気温がある程度ないと甘いブドウが取れないのです。

そんなブドウでワインをつくると、酸っぱい上にアルコール度数が低くて薄っぺらい、残念なワインが出来上がります。

なお近年に関しては、地球温暖化の影響か、これは問題になることは稀です。

斜面の畑は日照をよく受ける

ブルゴーニュは高緯度にあります。

日照量が限られる場合、斜面に畑を作ることで効率的に太陽の光を浴びることができます。

コート・ドールの斜面は東~南東向きです。

真南向きの斜面ほどではありませんが、斜面にある畑は朝日をより多く浴びます。

ドイツのように切り立つような急斜面ではありませんが、それがより高いブドウの成熟度合いとなります。

斜面の畑は霜害を受けにくい

また、斜面の畑は霜害を受けにくい特徴があります。

当たり前ですが、空気は温まると軽く冷えると重たい。冷たい空気は地表近くに滞ります。

窪地のように凹んだ地形にブドウが植えられているところでは、そこに冷たい空気が溜って霜害が起こりやすくなります。

一方で斜面の畑は空気が一か所にとどまりにくいので、霜害は他に比べて起こりにくいのです。

斜面の畑のブドウは質が高い

斜面と平地を比べた場合、雨が降ったとき土がより多くの水分を吸収するのは、当然平地の畑です。

安定した水の供給は植物にとって死活問題ですが、少な目な斜面のブドウの方が質が高いという点も触れておきたいのです。

斜面は雨が降っても、そのまま土にしみこむ雨と流れ落ちる雨に分かれます。

結果、ブドウの樹は適度な水分不足状態になります。

その適度な渇水の環境下では、樹はより小粒で凝縮感の高い実をつけます。

特に赤ワインにおいて、果汁に対して果皮の割合が高い、つまり粒が小さい方がいいワインになると言われます。

長い年月をかけた試行錯誤の末に

フランスはワイン大国であるとはいえ、全土でブドウが栽培されているわけではありません。

フランスにワインづくりを伝えたのはローマ人。

キリスト教の布教とともに、ミサに必要なワインをつくるため、各地にブドウを植えていきました。

イタリアから持ち込んだブドウはもちろん、フランスに自生していたブドウも広めていったのです。

ブルゴーニュのピノ・ノワールは、もともとここに自生していたと言われます。

現在はワイン産地でないところも含め、ローマ人は全土にブドウを植えていきました。

そして長い年月をかけてトライ&エラーを重ね、最良の形に落ち着いたのが今の産地です。

何をもって最良とするか。

それは美味しいものを安定的につくれるかどうかです。

より栽培条件のいい畑を求めて

現代でも霜害は大きな痛手ですが、近代以前においてはその深刻度は今の比ではありません。

極端な話、冬を生き延びることができるかどうかにすらつながるからです。

だからこそ、冷害が起きた際に「どこの畑は無事だったか」は非常に重要です。

何度もそれが重なると、理由があることは察します。

ならばその畑の近くに自分も畑をつくろうとなります。

長い年月、観察を続ける中でわかってきた安定していいブドウができる畑。

それがとりもなおさず現在のグランクリュの畑なのです。

グランクリュを眺めてみる

グランクリュとははるか遠くフランスの畑。

「どんな感じなのだろう?」と想像を膨らませても、ピンとこないのが普通です。

しかし世の中は便利になりました。

Google ストリートビューを用いれば、お手持ちのスマートフォンやパソコンでグランクリュの畑を眺めることができます。

おすすめは写真の地点「マジ・シャンベルタン」から始めて、南へと進んでいくコース。

シャンベルタンやクロ・ド・タール、ボンヌ・マールなどを右手に眺めながら、ヴージョの街へと至ります。

グランクリュの表記ルール

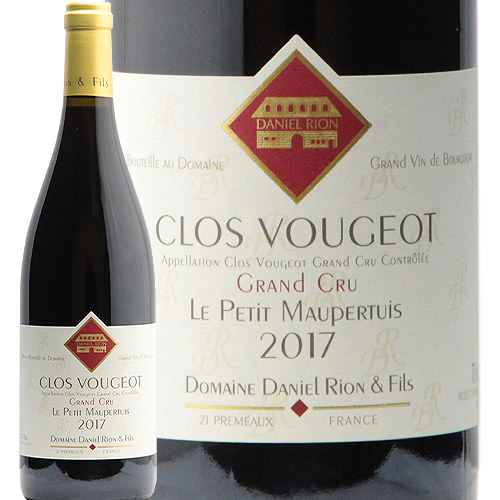

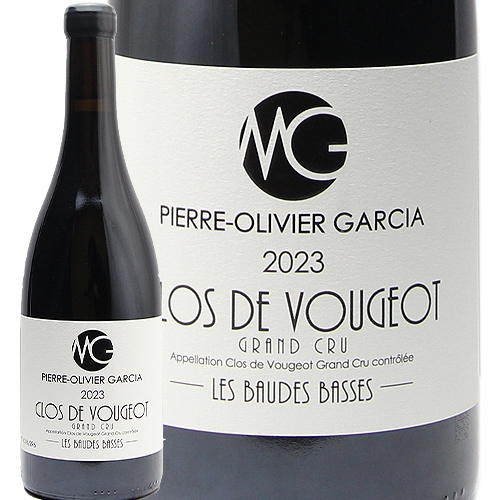

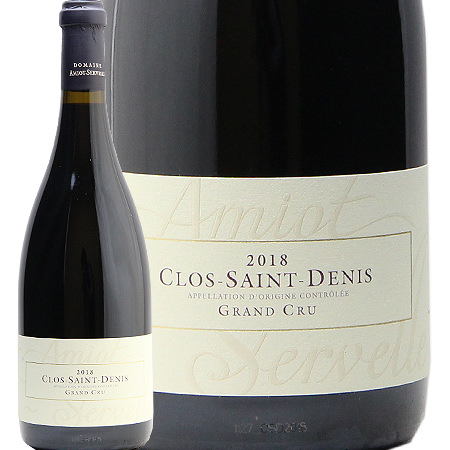

グランクリュのワインは、エチケットにその畑名と「Grand Cru」の表記のみが義務付けられています。

村名の表記はありません。

1級畑では

1級畑、プルミエ・クリュのワインもほとんどの場合畑名が表記されます。

ただし1級畑は村名も併記する必要があります。

なので例えばこのワインのように「Savigny les Beaune 1er Aux Vergelesses Blanc」とまずまず長い名前になることが多いです。

グランクリュは畑名のみで言い訳

名前はそりゃ短い方が表記も楽で美しいし、覚えやすい。

にもかかわらず1級畑で村名が必要なのは、「でないとどこの畑かわからないでしょ」という訳です。

例えば「シャルムCharmes」という畑は、1級畑としてシャンボール・ミュジニー村、ムルソー村、モレ・サン・ドニ村にあります。

更に村名格の畑としてピュリニー・モンラッシェ村やマコンにもあります。

畑名だけだと、どのシャルムかわからないのです。

大阪に来て「梅田駅に来て」と言われても、どの線の梅田駅か問題が発生するようなものです。

それに対してグランクリュは33個しかありません。

「グランクリュくらいは、みな知っているでしょ?」という訳です。

名前も重複しないので、村名を省略しても問題ないのです。

ただしシャブリは別です

シャブリにも7つのグランクリュがあります。

しかしシャブリの場合、グランクリュの名前と共に「Chablis Grand Cru」の表記が必要です。

シャブリのグランクリュは1つ1つの面積が比較的大きいこともあり、コート・ドールのグランクリュに比べるとある程度手頃な価格。コート・ドールの村名格~1級畑の価格で取引されます。

グランクリュは昔からの銘醸畑

ソムリエでもないのに33のグランクリュをそらんじることができる方は、多くはないでしょう。

なのに「グランクリュの名前くらい、聞いたことあるでしょ?」と言われても・・・

ならフランス人はみなワインの勉強をしているのかというと、そうではありません。

しかしグランクリュの名前は、村の名前にあらわれています。

「シャンベルタン」のあるジュヴレ・シャンベルタン村。

「ミュジニー」のあるシャンボール・ミュジニー村。

「モンラッシェ」のあるピュリニー&シャサーニュ・モンラッシェ村。

これはまず昔から素晴らしいワインをつくる畑があって、それをグランクリュと呼び、その名声にあやかれるよう村の名前をつけたのです。

ワインを勉強していなくとも、グランクリュの名は現地の生活の中に浸透しています。

グランクリュは必ず単一畑からつくられる

グランクリュのワインには必ず畑名が書いてあります。

これが1級畑だと、「村名+Premier Cru」とのみ表記があることがあります。

これはドメーヌが所有している複数の1級畑からブレンドで作られているということです。

グランクリュをブレンドすると・・・

ただし、例えばヴォギュエの場合は事情が違います。

このシャンボール・ミュジニー・プルミエ・クリュに使われているブドウは、すべてミュジニー・グラン・クリュのものだそうです。

ただし、ブドウの樹の樹齢が若い。

ヴォギュエという生産者は、古樹のブドウにこだわりを持っています。若い樹のブドウでは自身のグランクリュを名乗るに足らないと、『格下げ』を行っているのです。

「それってお買い得じゃん!」って思いますよね?やっぱりすぐ売り切れました。

グランクリュのブドウを使って1級を名乗ることは許されています。

なのでめったにありませんが、グランクリュのブドウをブレンドして、1級のワインをつくっている例もあります。

グランクリュのお値段は?

これはもちろん一概には言えません。

価格を決める要素は大きく3つ。

畑、生産形態、生産者です。

畑による違い

コート・ドールのグランクリュの中でも、そのワインの価格は大きく違います。

大きな理由が希少価値。

たった0.85haの小さな「ラ・ロマネ」から、50haを超える「クロ・ド・ヴージョ」まで。

やはり小さな畑のグランクリュはワインの数も少ないことから、取引価格は高価です。

それとは別に畑の人気や評価もあります。

「シャンベルタン」「ミュジニー」「リシュブール」「モンラッシェ」などの畑は、特別小さい訳ではありませんが、その人気から非常に高くで取引されます。

形態による違い

これは自分で畑を所有して栽培を行うドメーヌか、ブドウを購入してワインをつくるネゴシアンかということ。

一般論で述べるなら、ネゴシアンのものの方が手ごろに楽しめます。

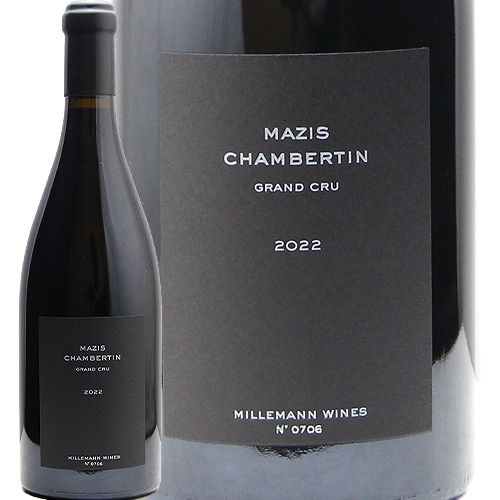

ただし最近はオリヴィエ・バーンスタインに代表される、「マイクロネゴス(マイクロネゴシアン)」と呼ばれる生産者も現れ始めました。2025年に日本初入荷した「ミルマン・ワインズ」もマイクロネゴス。最初からかなり強気な値段設定なのですが、入荷して瞬く間に完売しました。

主にグランクリュのブドウを購入してプレミアムワインだけを少量つくる生産者です。

シャンベルタン クロ ド ベーズ グランクリュ 2010 オリヴィエ バーンスタイン

完売 参考価格¥200,200

マジ シャンベルタン グラン クリュ 2022 ミルマン ワインズ

完売 参考価格¥207,900

生産者による違い

近年はこれが顕著になってきました。人気のある生産者のワインは、とてつもなく高価です。

例えばクロ・ド・ヴージョという畑。その面積は約50haであり、コート・ドールのグランクリュでは最大。それを80人強の生産者が分割所有しています。

ゆえに「誰がつくるクロ・ド・ヴージョなのか」で大きく価格が異なるのです。

しかしつくる生産者によって価格の開きがとんでもなくあります。

グランクリュをはじめて飲むならおすすめは?

これが非常に難しい。

「ブルゴーニュのグランクリュ何か飲んでみたいんだけど、何がおすすめ?」と聞かれたら、

「え?止めた方がいいのでは・・・」と思わず口について出てしまいそうなくらい。

なにしろとんでもなく高価。さらにその金額に相当する期待に、必ずしも応えてくれるとは限らないからです。

せっかく高額ワインを買うのだから・・・

グランクリュのワインは高価です。

なので飲むからには、単にその記号を味わうだけでなく、村名クラスでは到底たどり着かない壮大な味わいを感じて頂きたい。

しかし1万2万だそうとも、平気で落胆させてくれる可能性があるのがブルゴーニュワインです。

その理由の一つは飲み頃でしょう。

グランクリュは長期熟成型

グランクリュのワインは、高い熟成能力を持ちます。

そのため若いうちは酸が高く渋味もしっかり感じるワインであることが多いのです。

とりあえず試飲程度にそんなワインを飲んでも「酸っぱい!」の一言で終わってしまいそうな予感があります。

名手ほどリリースしたてに飲んでもそれなりに美味しく感じさせてくれるものです。

それでも、数年~十数年の瓶熟成によって複雑な風味が発達してこそ、プレミアムな価格に見合うと言えるでしょう。

そして熟成した飲み頃のものを選ぼうとすると、なかなかに高い。

たまに掘り出し物的に飲み頃のものが手ごろに出てくると、みなさまよく見ておられるもので、早々に完売してしまいます。

コート・ドールのグランクリュ、COCOSの最安は・・・

それでも「ブルゴーニュのグラン・クリュを体感したい!」という方に、現在の在庫で最も手頃なものをご紹介するならこちら。(2025年7月時点)

そのほか、畑名ですと「クロ・ド・ヴージョ」や「エシェゾー」「シャルム・シャンベルタン」あたりが手ごろに手に入りやすいグランクリュです。

ブルゴーニュを楽しむにはまず経済的な余裕を

ブルゴーニュワインは、平気であなたを裏切ります。

「ワイン選びで失敗するのはイヤ」という方は、そもそも手を出すことをおすすめしません。

だからこそ上質なグランクリュの飲み頃に出会うと、時が止まるかのような異質な体験ができ、ハマってしまう。

だからこそ狂気じみた価格でもいいものから売れていくのです。

ブルゴーニュのグランクリュを楽しみたいなら、まず経済力をつけることです。

1本2本どころか、10本20本ハズレに当たろうとも、飲み続ける。

奇跡の1本に出会うために、何十万円も価格に見合わないワインを飲む余裕。

ちょっと大げさかもしれませんが、そんな覚悟が求められる飲み物ではないか。

だからこそ、日々を大切に、上を目指してがんばっていく活力になるのではないか。

ブルゴーニュのグランクリュとは、そんな特別な存在だと私は感じています。