赤ワインの醸造で「除梗をする」か「全房のまま発酵する」かは、風味に大きく影響を与えます。茎由来の香りや口当たりは、エレガントな仕上がりを左右する重要な要素。品種ごとの適性やそのメリット・デメリットを知れば、あなた好みのワインを選びやすくなるでしょう。醸造法を知った上で実際に鼻と舌で感じれば、ワインの飲み比べがもっと楽しくなるはずです。

「除梗」と「全房発酵」とは

ワインのネットショップや輸入元、生産者のホームページでは、そのワインに関する「テクニカルシート」が公開されていることがあります。そのワインがどのような畑で栽培され、どのように醸造されたかが、大まかに記されたスペック表です。そこに書いてあることが理解できるようになれば、飲まずともワインの味わいをある程度推測できます。

今回は「全房使用率」のように表記されることの多い、「除梗」と「全房発酵」について詳しくご紹介します。

除梗とは

「梗:こう」とはブドウの茎のこと。

「除梗」とはブドウの実の粒をブドウの茎(梗)から外すことです。フランス語でegrappage(エグラパージュ)やeraflage、英語でdestemmingと言います。

これ自体は赤ワイン・白ワイン両方の醸造過程で行います。

白ワインの場合は、粒の状態にしたブドウをプレス機にかけてジュースを分離し、ジュースだけを発酵させます。

赤ワインの場合は粒を破砕して、果皮が漬かった状態で発酵させます。こうしてブドウの茎が入っていないのが「全除梗」での発酵。現代的な醸造ではこれが基本です。

全房発酵とは

一方で除梗せずに房のままタンクに入れて発酵させることを「全房発酵」と呼びます。英語では「whole bunch fermentation」と表記されます。

対義語というのは少し違いますが、除梗するかどうか、茎を入れるかどうかが対照的な発酵におけるオプションです。

発酵の過程において、果皮や種だけでなく梗の部分からも成分が抽出される。これが最も影響を与える要素です。

発酵終了後はプレス機で圧搾して果皮や梗とワインを分離し、オーク樽などで熟成させる。これは除梗する場合と変わりません。そのプレスの際に茎がクッション材の役割を果たし、種があまり潰れないやさしく圧搾できるそうです。種がつぶれると強すぎるタンニンや苦みが抽出されやすいので、それを防ぐ効果もあります。

全房発酵で梗から抽出されるもの

全房発酵によって梗から抽出される成分は、主に香りに影響を与えます。その中の一つがメトキシピラジン。カベルネ・ソーヴィニヨンやソーヴィニヨン・ブランに特徴的な、ミントやピーマンのような青い香りの成分です。

|

|

この成分が適度な量であるならば、ワインの風味に爽やかさを加えます。一方でその濃度が高すぎると青臭い風味となり悪影響です。これゆえ全房発酵には品種適正があります。

また、全房発酵によって梗からカリウムが抽出されます。アルカリ性を示すカリウムイオンは酸味成分と結びついて析出します。ゆえに全房発酵をすれば酸度が下がりpHは上昇します。

爽やかな風味になる一方で、酸味は穏やかになるのです。

梗には水分も含まれています。ゆえに果汁が薄まってアルコール度数が下がるという記述もあります。一方で有意には影響しないという報告もあるため、これはあまり気にしなくていいでしょう。

これは個人的な経験則ですが、全房発酵の若いワインに舌先にピリっと来るような、タンニンとは違う刺激を感じることがあります。割合として高くはないのですが、あまり心地よいものではありません。おそらく熟成で消えていくものと思われます。

参考:ジェイミー・グッド著「新しいワインの科学」

Nagi's Wineworld 「全房発酵のウソ、ホント | ブドウの茎がワインに与える影響」 https://nagiswine.com/whole-cluster-01/

全房発酵による口当たりの変化

例えばピノ・ノワールの赤ワインで比較すると、全房発酵をしているかどうかで口当たりが大きく変わると感じています。特に若いヴィンテージで顕著です。

ただ申し訳ないことにその違いを言葉にできておりません。

例えばエノテカさんのHPでは、「ストラクチャーのしっかりとしたワインになる」と書かれています。私はそう言われてもピンときません。

確かにタンニンは増すことが多いようですが、明確な根拠はないようです。

個人的には全除梗のワインの方が口当たりがち密でつややかなもの。全房発酵のほうが立体的な印象は受けるもののざらついて感じる場合が多い印象です。

いま全房発酵が注目される理由

全房発酵を行っても青臭い風味にならないためには、梗の部分までしっかりと熟している必要があります。

近年全房発酵が注目度を増しているのは、地球温暖化によってブドウが熟しやすくなったから。そして熟しすぎて重たい味わいになりやすいから、全房発酵で爽やかな風味をプラスしたいから。その両面の理由があります。

梗から抽出された成分により、風味の複雑さが増す傾向にあります。これは特に高級なワインにとってプラスとなります。量より質が重視されるようになってきた現代において、つくり手にとって重要なオプションです。

全房発酵に適した品種

ブドウ品種によっては、ブドウがよく熟しても硬にメトキシピラジンが多く残る品種があります。そういった品種は全房発酵に適していません。きっと青臭くて飲めないワインになってしまうのでしょう。

全房発酵に適していないのがボルドー系品種。カベルネ・ソーヴィニヨンやメルロー、カベルネ・フランなどです。

これらの品種で全房発酵がないとは言いませんが、全除梗するのが基本です。

一方でよく全房発酵を目にするのがピノ・ノワールとシラーです。グルナッシュも時折見かけます。世界中で栽培されるこれらの品種は、全房発酵でも全除梗でもどちらでも素晴らしいワインがつくられています。その上で醸造法による風味の傾向に違いはあります。

あなたが好みだと感じているいくつかのワインに、ひょっとしたら全房発酵/全除梗の共通点があるかもしれません。

全房使用率●%とは

全房発酵というのは、全てのブドウを除梗せずに使うとは限りません。そういう生産者もいるかもしれませんが、基本的には部分的に全房を使います。

一つのタンクに入れるブドウを、除梗したもの・していないものを混ぜる場合もあります。しっかり茎まで熟した区画のブドウをそのまま使い、そうでない区画は除梗するという判断。あるいは全房発酵の風味の強さをコントロールするため。そういう意図でしょう。

もしくは全房発酵したタンクのワインと、除梗して発酵したタンクのものを後でブレンドする場合もあります。この場合は仕上がりを見て比率を調整できるメリットがあります。

発酵して圧搾したあとの全房のブドウ

クリストムのInstagramより

暑かった年には全房比率を上げ、涼しい年には比率を下げる。ブドウの選果に手間をかけられる上級ワインは全房をたくさん使い、スタンダードクラスは全除梗する。そういう風に使い分けている生産者もいます。

醸造においては全房発酵のある/なしという両極端ではありません。同じ40%でもワインによって感じる全房のニュアンスの強さは異なります。

全房発酵とマセラシオン・カルボニックの関係

全房発酵で大きく風味が変わることには、梗からの成分抽出の他に、「細胞内発酵」も関係しています。

それと関係が深いのが、ボジョレー・ヌーヴォーに代表される新酒によく用いられる、「マセラシオン・カルボニック」という発酵方法です。

細胞内発酵とは

ブドウの粒が酸素に触れない状態にあると、ブドウが持っている酵素が働き細胞内発酵が起こります。これは酵母が起こすアルコール発酵とは全く異なるもの。

しかし糖分をアルコールに変える働きは共通しており、2%程度までアルコールに変わります。そうすると果皮の組織が壊れ、果汁が染み出してくることにより粒を破砕したのと同様になり、通常のアルコール発酵が始まります。

この細胞内発酵により、グリセリンやコハク酸、フルーティーな香りが生まれます。またリンゴ酸が分解され、酸味が柔らかくなります。(※)

マセラシオン・カルボニックとは

マセラシオン・カルボニック、もしくはカーボニック・マセレーションとは、房のままのブドウをタンクに入れて炭酸ガスを充てんすることにより、細胞内発酵を意図的に行う手法です。

細胞内発酵により果皮の組織が壊れるので、色素や風味が早く抽出されます。その段階でプレス機で圧搾して果皮を分離し、発酵途中のブドウジュースをタンクに戻して発酵を完了させます。

ブドウのタンニンは水にとけにくくアルコールに溶けやすい性質を持ちます。2%程度の少ないアルコールでは、あまりタンニンを抽出できません。その状態で果皮を果汁と分離するので、マセラシオン・カルボニックでつくるワインはタンニンがあまり含まれません。だから内熟成期間を取らずとも、若いうちから楽しめるのです。

ボジョレー・ヌーヴォーにほとんど渋味がなく飲みやすいのはそのためです。

細胞内発酵の前にはアルコール発酵を起こさないことが重要です。なのでタンクにブドウを房ごとなるべく潰さないように入れます。

広い意味ではこれも「全房発酵」と言えるでしょう。

全房発酵の種類

先述のマセラシオン・カルボニックの他に、「セミ・マセラシオン・カルボニック」という手法もあります。違いは炭酸ガスを入れないことです。

タンクにブドウを全房のまま入れ、炭酸ガスを入れずに密閉します。自重でタンクの下部はブドウが潰れますので、通常のアルコール発酵が始まります。そうして発生した二酸化炭素によって嫌気的になり、今度は細胞内発酵が始まります。

細胞内発酵が起こったタイミングで圧搾するかどうかは決まっていないようです。

例えばテンプラニーリョのような渋味の強い品種で、タンニンを抑える目的で使われることもあります。この場合は発酵初期に圧搾してしまいます。

一方で細胞内発酵の風味のみを狙ってこの手法を採用し、果皮を漬けたまま発酵終了まで続ける場合もあります。

この細胞内発酵は、タンクを密閉しない全房発酵でも部分的に起こっています。房ごと投入されたブドウは、果汁に酸素を絶たれた状態でも、粒の状態を保っていることが多々あるからです。

全房発酵による風味の複雑さは、細胞内発酵による酵素の働きも貢献しています。

「全房発酵」のメリットとデメリット

全房発酵は決していいことばかりではありません。メリットとデメリットが表裏一体で、適度ならメリット、行き過ぎればデメリットになり得ます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 風味 | 適度ならスパイス感や爽やかさが増すが、茎っぽい風味が強すぎるとマイナス |

| 酸味 | もともとが高ければマイルドになるが、酸が低すぎると味わいがぼやける。また微生物汚染のリスクが高まる |

| タンニン | より立体的な味わいになるが、梗が未熟だと悪い苦みになる |

| 水分 | 高すぎるアルコールが少し緩和されることもあるが、凝縮度の低下とも考えられる |

| 色合い | 梗が色素を吸着することにより淡くなる |

※参考 日本ソムリエ協会機関紙198号

全房発酵はリスクが高い?

全房発酵が難しいのは、不安定になる要素をより多く抱えることになるからです。

栽培においては「ブドウがきちんと熟さなくて、梗が未成熟」というのが考えられます。たとえ天候が安定している地域であっても、収穫を遅くすればいいというものではありません。糖度と酸度、それから梗の成熟のタイミングを見極めるのは難しいことです。

収穫後にも選果の難しさが挙げられます。除梗したブドウなら、選果台で異常が見つけやすいです。大規模ワイナリーが導入する高額選別機を使うにも除梗は必要です。

一方で房のまま使う全房発酵では、選果の精度や効率が下がってしまいます。傷や病気のあるブドウを見極めようにも難しく、中心部は目が届きません。房の中に虫が潜んでいることもあります。

健全でない実や異物によって、発酵が健全に進まず欠陥の香りがついてしまうリスクが高まります。

さらにカリウムの抽出によるpHの上昇は、発酵の際に望まない酵母が働いたり、細菌に汚染されるリスクも高まります。

全房発酵はコストが高い?

全房発酵を行うこと自体には、特別なコストがかかるものではありません。

しかし先述のようなリスクを回避するため、より丁寧な栽培と醸造が求められます。醸造家の腕も問われるでしょう。

結果としてコストが高くなってしまうというより、低価格帯の赤ワインをつくる場合にはあまり選ばれない手法ということができます。

例えばピノ・ノワールにおいては、3000円以下のもので全房発酵を部分的にでも用いているものは、あまり見当たりません。5000円前後くらいからちらほら見かけるようになります。ただし「高級ワインに全房発酵が多い」というものではなく、ある程度以上なら生産者の選択にすぎません。

「除梗」と「全房発酵」を比較しやすいワイン

違いを頭で知ったならば、実際に飲み比べて鼻と舌で感じることで、確かな経験となります。

なるべく「いかにも全房発酵」と考えるワインを選んでみました。その上でなるべく近い地域で全除梗のワインとあわせてご紹介します。

ただし全除梗のワインはわざわざ「全房使用率0%」と書いてない場合が多いです。輸入元や生産者HPでも情報がない場合は、筆者の推測になることをご了承ください。

オレゴンのピノ・ノワールで比較する

オレゴン州の中で全房比率の高い生産者といえばクリストム。

例えばこの「マウント・ジェファーソン・キュヴェ」の2022VTは、全房使用率44%です。

(参照:中川ワインHP https://nakagawa-wine.co.jp/product/cristom_vineyards_pinot_noir_mtjefferson_cuvee_2022/)

産地:オレゴン州エオラ・アミティ・ヒルズ

公式のテイスティングコメントでも、やはり「フレッシュさ」と「複雑でスパイシーなニュアンス」について触れられています。

およそ同じ価格帯で除梗したものを比べるとしたら、こちらが隣地区でつくられるものです。

産地:オレゴン州ダンディーヒルズ

データが見つけられなかったため推測ではありますが、スムースでしなやかな口当たりは除梗しているもののように感じます。タンニンは先ほどのクリストムより穏やかでしょう。

南アフリカのシラーで比較する

シラーはピノ・ノワールよりも暖かい地域で栽培されます。ブドウが熟しやすい代わりに濃くなりすぎる危険もあるため、凝縮感を和らげフレッシュさを加える全房発酵に適しているのでしょう。

海に比較的近いため、南アフリカではやや涼しい地域に分類される「スワートランド」。乾燥していて寒暖差が大きいこともあり、酸味をしっかり蓄えたブドウが収穫できます。

このシラーは全房使用率90%。

産地:南アフリカ スワートランド

しっかりとした力強いタンニンを持つのに、どっしり重たいイメージはありません。Vinicaのレビューを調べてみましたが、やはりエレガント、上品といったコメントが共通していました。

これと同価格帯で比較するなら、ステレンボッシュのシラー。

産地:南アフリカ ステレンボッシュ

もう少しどっしり濃いものが多いイメージの地域ですが、このキアモントは畑の標高の高さゆえにやや酸味高め。果実味と酸味のバランス感は、マリヌーとそう変わらないはずです。

これも推測ですが全除梗でしょう。口当たりの滑らかさ、ち密さではキアモントが勝るように感じます。

比較には向かないかもしれませんが・・・

素直に全房発酵のキャラクターが現れているとは言えないかもしれませんが、こちらの南ローヌ産グルナッシュは全房発酵100%です。

産地:フランス ローヌ

フレッシュな果実感とハーブ感には全房のニュアンスも感じられます。

ただ、ステンレスタンク発酵・熟成でSO2無添加というのはやや通常とは離れたつくり。その醸造法の影響も現れているので、単純にグルナッシュで比較というわけにはいかないかもしれません。

参考までに。

「除梗」VS「全房発酵」の師弟関係

ブルゴーニュにおいては、完全除梗と全房発酵それぞれに超一流の生産者がいました。師弟関係にある多くの生産者に影響を与え、現在のスタイルに継承されています。

完全除梗を推し進めたのが「アンリ・ジャイエ」。全房発酵を基本としていたのが「DRC ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ」でした。

完全除梗で品質を上げた時代

アンリ・ジャイエが活躍した1980年代あたりは、地球温暖化が顕著になる前です。

当時のブルゴーニュワインの地位は今よりずっと低かったと聞いています。その理由がブドウの成熟不良。満足に熟さないヴィンテージも多く、補糖はごく一般的な技術。青臭くて酸っぱいワインが少なくなかったはずです。

そんな時代だから、アンリ・ジャイエのように梗を全て取り除く手法の方が、健全で高品質なワインをつくりやすかったのでしょう。「ブルゴーニュの神様」とまで呼ばれた彼に教えを請い、ワイン造りを学んでいった多くのつくり手たち。それらは完全除梗でつくるところが大半です。

アンリ・ジャイエの弟子たち

ブルゴーニュにおいてアンリ・ジャイエの弟子として有名なドメーヌ。

エマニュエル・ルジェ、メオ・カミュゼ、ジャン・マリー・フーリエ、セシル・トランブレイ、シャルロパン・パリゾ・・・。いずれも超高級ワインをつくる人気生産者です。

ただしこれらのつくり手の中でも、部分的に全房発酵を取り入れるところが現れ始めました。気候変動を受けて、旧来の手法に固執するのではなく、より良いワインを追い求めているゆえでしょう。

海を越えてカリフォルニアにも有名な生産者がいます。サンタ・バーバラで「オー・ボン・クリマ」を設立した、故ジム・クレンデネン氏もアンリ・ジャイエの弟子です。

例えば上記の「ノックス・アレキサンダー」をはじめとして、基本的には完全除梗でつくります。

それに対して例外的に全房発酵でつくる「ラーム・ド・グラップ」というワインもあります。

冷涼なサンタ・バーバラでは、条件がそろった年にしか全房発酵は難しいそうです。豊富なタンニンを和らげるため、他のワインより長くワイナリーで熟成させてリリースしています。

DRCの流れを汲む

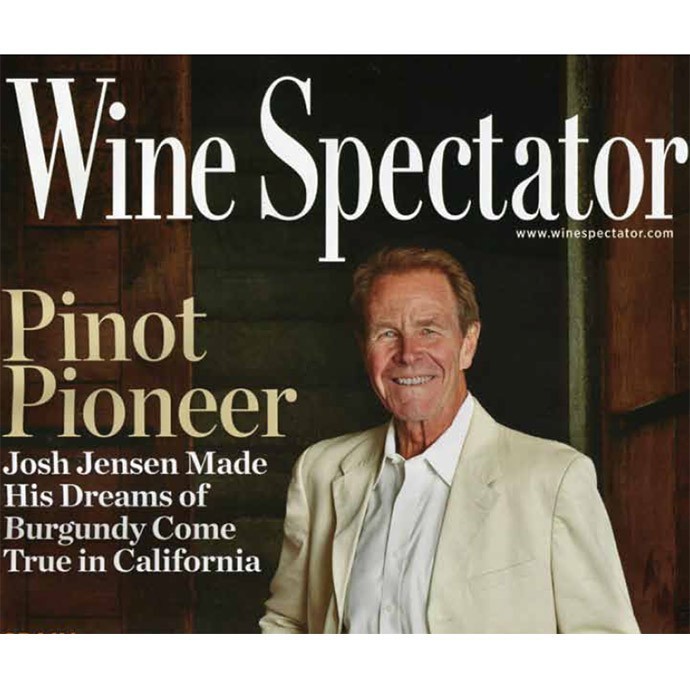

オー・ボン・クリマと同時期に急成長した「カレラ」。その創設者である故ジョシュ・ジェンセン氏は、DRCでワインづくりを学んで帰国しました。

カレラHPより

その彼が選んだのは全房発酵の手法。現在も「ジェンセン」「ライアン」などの単一畑からつくるシリーズは、100%全房発酵でつくっています。

ただしカレラのエントリークラスである「セントラル・コースト」に関しては、全除梗でつくっているようです。

各地の契約畑からブドウを購入して大量に生産しているワインです。きっと全房発酵できるほどの品質コントロールが難しいのでしょう。

リリース仕立てから楽しめるようにという意図もあるかもしれません。

先ほど紹介したオレゴン州の「クリストム」は、カレラで修行したスティーブ・ドナー氏が醸造家を務めます。こうして全房発酵の技術が受け継がれているわけです。

知識でワインの解像度が高くなる

ワインを気軽に楽しむだけなら、この全房発酵のように専門的で細かな知識は必要ありません。

ワインを飲んで、この味は好きか嫌いか。

お金を出して飲んで、満足してまた飲みたいか、今一つでもう買わないか。

それさえ判断できれば十分です。

消費者として正しい姿ではあるのでしょう。しかしその人にとってワインは、好きなお酒・飲み物の一つ。きっと簡単に他のもので置き換わってしまうものです。

一方で、こんな小難しいことを知っているのがプロだけかというと、全くそんなことはありません。

除梗と全房発酵に関するこの記事は、リライト前から非常に多くの方に継続的にご覧いただいています。毎月数百名。プロだけとは思えない数であり、一般消費者も「知りたい」と思っている知識であるということです。

嗜好品に過ぎないワインを飲むのに、なぜ勉強して臨むのか。面白いからです。

一杯のワイングラスの向こうに、そのブドウが育った1年の様子がある。

その一口の味わいには、醸造家の目指すワイン哲学や研鑽してきた技術がある。

1本のワインの奥には、世界が広がっている。

知識を備えて真剣に味わうことで、ワインの解像度は上がります。そうなればますますワインを飲むのが楽しくなるでしょう。

この奥深い世界に夢中になるころには、あなたにとってのワインは単なる嗜好品ではなく、人生を豊かにする道具になっているはずです。