「ゲミシュター・サッツ」を日本語に直すと「混植混醸」。複数品種のブドウを同じ畑に植え、まとめて収穫・醸造する伝統的な製法です。いまこの手法が“テロワールを映すワイン”として改めて注目されています。ゲミシュター・サッツの魅力と選び方を、ワイン販売の現場からご紹介します。

ウィーンの伝統手法「ゲミシュター・サッツ」とは

ウィーンで古くからつくられてきた「ゲミシュター・サッツ」というスタイル。それが再びわずかながら注目を集めているようです。

このスタイルのワインは、ある程度ワインに詳しい中~上級者こそ魅力に感じるはずです。

ゲミシュター・サッツとは何か、どこに魅力を感じればいいかをご紹介します

ゲミシュター・サッツの基本:混植混醸とは?

「ゲミシュター・サッツ(Gemischter Satz)」とは、ひとつの畑に複数の白ブドウ品種を混ぜて植え、一緒に仕込むという製法です。

複数の品種を栽培する場合、区画ごとに分けて植えるのが基本です。品種によってブドウが熟すタイミングなどが違うからです。それぞれのベストタイミングで収穫し、品種ごとに発酵・熟成。複数品種をブレンドしたワインをつくる場合は、最後に混ぜ合わせるのが一般的です。

発酵の途中に品種をブレンドする手法もありますが、その場合も栽培は別々なのが基本。

それに対してゲミシュターサッツは、畑で栽培する時点で品種をブレンドします。それを一緒に収穫してまとめて発酵、最初からブレンドされたワインが出来上がります。

なので英語でいう「Field Blend フィールドブレンド」とは、実質的にはゲミシュター・サッツと同じことです。

どんなワインができあがるのか?

経験上、ゲミシュター・サッツのワインを飲んだ時は「香りはしっかり感じるのに、どんな香りか言葉にしづらい」と感じます。それは品種の個性が平均化されるからです。

通常はその品種ごとに、風味・糖度・酸味のバランスがベストと判断されたタイミングで収穫が行われます。それゆえ品種が持つフルーツなどの香りを明確に感じるのです。ブレンドすれば混ざって分かりにくくはありますが、それでもワインにはきちんとあります。

ゲミシュター・サッツでは、収穫は同時なのでそれぞれのブドウ品種にとって必ずしもベストではありません。おそらくはこれが「ぼんやりとした香り」に感じる原因です。ピンぼけした写真のように、いろいろ混ざりすぎていて表現しづらい。例えば「洋ナシ」が近いかというと、否定はできないが納得もできない。そんな風に感じるのです。

そのうえで果実味の凝縮感や酸味とのバランス、口当たりのなめらかさなどといった味わいの基本的な部分は、醸造家の腕前によるものでしょう。良し悪しはゲミシュター・サッツとは別問題です。

DAC認定とウィーンでの特別な扱い

ゲミシュター・サッツの手法が伝統的に多く使われ、地域として有名なのがオーストリアのウィーンです。

ゲミシュター・サッツは2013年に「ウィーンナー・ゲミシュター・サッツDAC」として原産地呼称に認定されました。品質と伝統が公的に保護されるようになったのです。これは、ウィーンのワイン生産にとって大きな転換点となった出来事です。

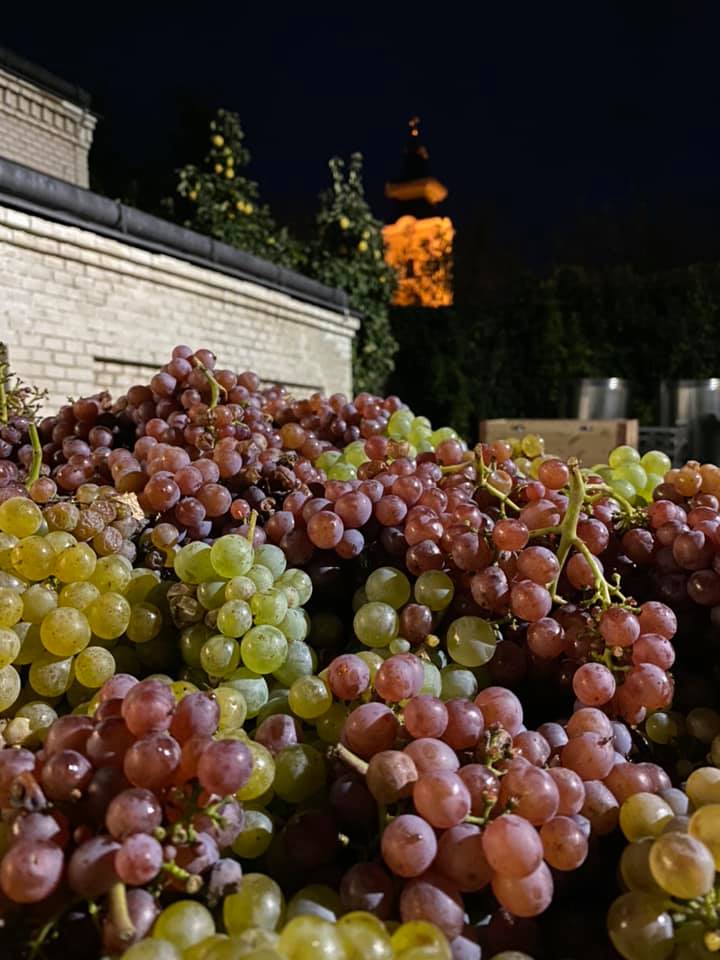

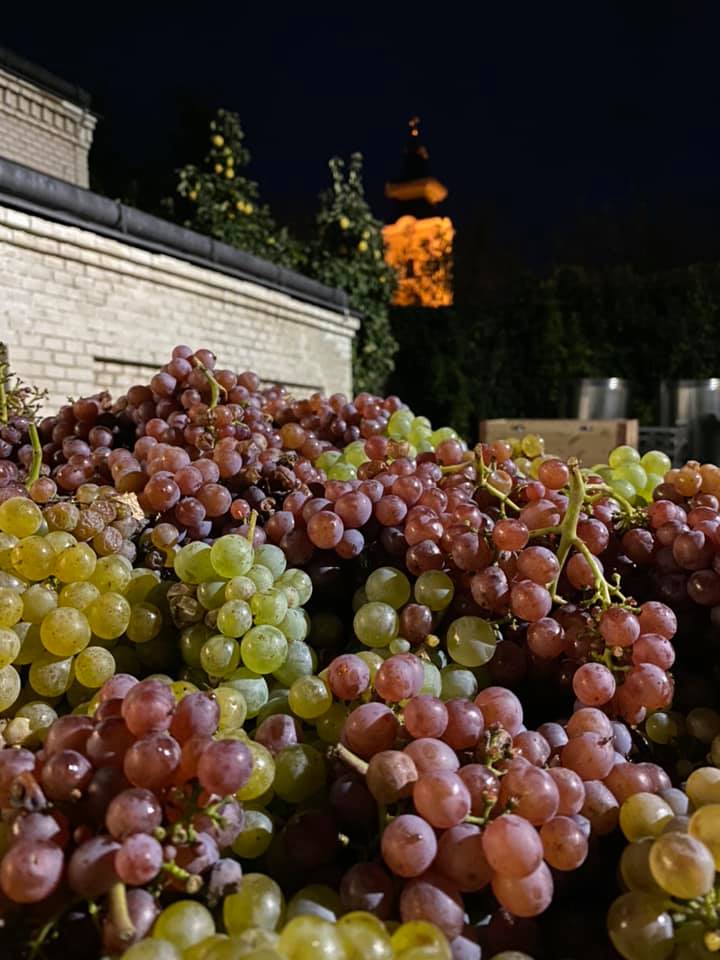

ヴィーニンガーの畑 ウィーンの街並みが臨める

ウィーンではゲミシュター・サッツで白ワインがつくられます。品種はグリューナー・フェルトリーナーを始め、リースリング、ヴァイスブルグンダー、グラウブルグンダー、ヴェルシュリースリングなどです。これらの品種を用いてつくるというより、「昔からの畑がそうなっている」という状態です。

ウィーンナー・ゲミシュター・サッツDACの一例

当店ではウィーンでつくられるゲミシュター・サッツのワインとして、つぎのものを扱っています。

まずは「ヴィーニンガー」という生産者がつくる、スタンダードクラスと単一畑のもの。

香りからは程よく熟れたフルーツを感じるのですが、「オレンジのような」みたいに言い切れるほどハッキリしません。このなんとも言葉にしづらい感じがゲミシュターサッツならではなのでしょうか。口に含むとはつらつとした感触があるのですが、そんなに酸味は高くありません。口全体でほのかな苦味を感じ、これが食中酒として飲んだ時に旨いんです。完全なるメシワインですね!

ヴィーニンガーさんのエピソード

現当主フリッツ・ヴィーニンガーさんは、ワイナリーの跡取りとしてカリフォルニアで修行して帰国しました。高品質なシャルドネに自身のあった彼は、「新しく購入したゲミシュター・サッツの畑を、シャルドネに変えてしまおう」と考えていたそうです。そちらの方がオーストリア国内では人気ですので。

ただ購入のタイミングは収穫の直前。「もったいないから、1年だけつくってみよう」と思ってつくってみたら、腰を抜かすくらい美味しかった!これを世界に発信しないともったいないと、今も心血を注いでいるのです。

こちらの「ツァーヘル」がつくるウィーナー・ゲミシュター・サッツは、「ホイリゲ」という名称のもと新酒として販売されます。とはいえ別に届きたてに飲み切る必要はなく、1,2年程度はほとんど風味が変わらず持続します。

ホイリゲとは

「Heuriger ホイリゲ」とは、本来はワイナリーが新酒の時期だけ開く期間限定の居酒屋のようなもの。それが転じて「オーストリアの新酒」という意味で使われるようになりました。毎年11月11日に販売開始となります。

ワインのスタイルに規定はなく、たまたまツァーヘルの白のホイリゲがゲミシュター・サッツだっただけです。赤のホイリゲはツヴァイゲルト単一でつくっています。

ゲミシュター・サッツで「テロワールが表現される」のはなぜ?

ゲミシュター・サッツが近年注目を集めるのは、「テロワールを表現する」と考えられるからです。

世界中でこの畑でしかつくれないワインの味わい。それがよりワインの風味に明確だということです。

「テロワール」の簡単な説明

「テロワール」という言葉の定義は諸説あります。詳しいことまでは立ち入りませんが、「ワインに毎年の傾向として現れる特徴、それをもたらす畑の要因」と言えるでしょう。

すぐ近くのAとBの畑、気候は同じで同じ年のブドウを同じように醸造したのに、風味は明らかに違う。しかもその違いがたまたまではなく、どのヴィンテージでも現れる。それは畑の土壌や標高、傾斜やその向きなどの要因が生む違いだろう。

それが「テロワール」の考え方と思ってください。

いまテロワールの表現が求められる理由

ブドウ品種と醸造法の特徴が全面に現れたワインは、同じような風味を全く別の土地でもつくることができます。

分かりやすいのはオーク樽熟成の香りを全面的に感じるシャルドネです。シャルドネは世界中で栽培できますし、樽熟成の技術は移動可能です。工業的な大量生産をすれば、おのずと風味は似てきます。

大手の大規模メーカーはそれで勝負すればいい。しかし小規模生産者が同じような味のワインで大手のワインと競争するのは不毛です。

小規模だとどうしてもワインの価格は高くなりがち。だからこそ「自分のワインならではの個性」を表現したい。その独自性の根拠として、世界でここにしかない「テロワール」を感じてもらおうという意図なのです。

畑の風景がそのままワインになる

ゲミシュター・サッツでは、ひとつの畑に複数のブドウ品種を混植します。それによりそれぞれのブドウ品種の個性は平均化されます。品種の個性を感じにくいからこそ、ワインに感じるのはヴィンテージとその畑の個性である。それを「テロワールを表す」と表現しているのです。

単一品種のワインでもテロワールは表現されます。しかし品種の個性とテロワールの特徴が混ざって感じられます。

ブルゴーニュのように赤白1品種ずつで数百年かけ磨かれてきたものなら、品種の個性を脇においてテロワールの特徴に注目できます。しかし様々な品種が栽培される地域では、「品種+畑」の個性なので、それを分解して理解するのは難しいのです。

畑の風景、畑の特徴とその年の天候がそのままグラスに現れる。そう考えるから、オンリーワンのワインをつくろうとする生産者が「ゲミシュター・サッツ」に注目するのです。

なぜ「古くて新しい」のか?

ゲミシュター・サッツの製法は近年注目され、他の産地でも取り入れられることがあります。しかしこれが新しいワインのつくり方かというとそれは間違い。むしろゲミシュター・サッツこそ伝統的な、あるいは古典的な手法なのです。

混植混醸はかつて当たり前だった

そもそも「品種」という概念がなければ、全ては混植混醸、ゲミシュター・サッツです。

今のように品種ごとに味や香りの特徴が体系的に理解されていなかった時代。品種ごとに区画を分けて栽培しようという方が不自然な話です。

ブドウ品種ごとに病気の耐性が違います。混植はそのリスクを分散させることができるので、より安定的に収穫を得られたはずです。

ブドウの樹ごとに熟度の違いがあることにはきっと気づいていたでしょう。しかし量より質が優先されるようになったのはごく最近であり、まずは少ない労力で多くのブドウが安定してとれることが優先だったはずです。

単一品種の栽培への切り替え

しかし時代が進むにつれて、品種ごとに品質の優劣があることが分かってきます。しかもブドウの樹は数十年に一度は植え替える必要があります。それがなくともフィロキセラ(ブドウの根に住むアブラムシ)の蔓延により、一斉に樹の植え替えが必要になったタイミングがあります。

そういった際に効率的に高品質なワインがつくれるよう、単一品種の畑に植え替えられていったのでしょう。きっちりその品種のベストタイミングで収穫することで、より品種個性の現れたワインに仕上がります。

なぜ今、再評価されているのか?

ゲミシュター・サッツが今再評価されている背景には、ワインの多様性と選択肢の増加があります。

これまでだと少ない選択肢の中から、お気に入りのワインを何度も飲む人の方が多かったかもしれません。しかし現代では、毎日違うワインを1種類ずつ飲んだとて、日本に流通するワインを飲みつくすことはできないでしょう。

情報技術とSNSの発達により、現代人はこれまで考えられなかった量の情報にアクセスできます。あらゆるワインが比べられます。自分が口にしたことがあるのは、数多あるワインのほんの一部。もっといろいろなワインから選んで飲めることが分かると同時に、選択肢が多すぎて迷ってしまうのが難点です。

だからこそ「オンリーワン」のワインに魅力を感じる人が多いのでしょう。他にはない個性を持つワイン。醸造法をまねることはできても、テロワールをまねることはできません。きちんと価値を伝えられるなら、「テロワールがつくるワイン」というのはマーケティングにおいて非常に強いのです。

楽しみ方その1|テロワールを比べて感じる

「畑の個性を表す」と言われるのが生産者がゲミシュター・サッツを推す理由ならば、まずは本当に畑の個性とやらが現れているのかどうかを確かめる。それがゲミシュター・サッツのワインの楽しみ方として最初におすすめしたいアプローチです。

品種に左右されにくいからこそ感じる違い

2本のワインの味が違うとき、その理由は多岐にわたります。

影響の大きなものとして、ブドウ品種やヴィンテージ、産地、醸造法、生産者、グレードなど。それと比べると同じエリアにある畑の土壌や地形による違いは小さな差です。

なのでまずはこういったものを揃えた2本を比べる。同じ生産者が同じようにつくる、畑違いの2本を比較するのが、「テロワールを比べる」ということを最も分かりやすくする方法です。

その際にテロワールの特徴は、ブドウ品種の特徴に合わさって感じます。ピノ・ノワールのワインなら、まずピノ・ノワールの風味があって、そこにテロワールによる違いがちょっと現れます。特殊なテロワールだからといって、ピノ・ノワールがどっしりフルボディでパワフルなワインになったりしません。

ゲミシュター・サッツのワインだと、明確な品種個性が現れません。品種個性はあるものの、平均化されるのです。ゆえにテロワール由来の特徴を感じやすくなるというのがメリットです。

友人を集めてゲミシュター・サッツの飲み比べを

「ゲミシュター・サッツのワインだから高価」ということはありませんが、そのウィーン周辺のワインは平均的に高価です。それはオーストリアの物価が高いからでしょう。単一畑のワインとなるとさらに値段が上がります。

なので「勉強のために家飲みで」というのは、なかなかハードルが高いかもしれません。そこでおすすめなのは、ワイン仲間を誘って、「ゲミシュター・サッツを飲み比べる会」を企画することです。「何が違いだと思う?」「どっちが好み?」と話し合いながら楽しめば、あなたのワイン経験値は一気にアップするはずです。

鋭敏な味覚と経験を持つ人はそうまでする必要はありません。ゲミシュター・サッツではないワインを1本飲んで、「この畑は○○が特徴なのかな?」ということが分かる人もいるでしょう。でもそれは多くの経験を積んだワイン上級者だからこそ。

特別な舌を持たないものがより深くワインを理解したいのなら、ちょっとした工夫が必要。それはきっとワインに限った話ではないでしょう。

ヴィンテージの違いを感じる

その年々によるワインの風味の差というのは、いろいろな天候要因でもたらされます。

雨がどれだけ多いか。ブドウの成長期のどのタイミングで雨が降ったか。気温や風の影響は。

それらの違いがあったうえで、生産者はなるべく毎年美味しいワインをつくろうとします。

そのために品種ごと・区画ごとに最適な収穫のタイミングを決定します。

それに対してゲミシュター・サッツの場合は、収穫のタイミングはいろいろな品種で一度です。もちろん毎年同じ日に収穫なんてことはありませんが、それでもヴィンテージによる特徴はより現れやすいはずです。

晴れの日が多かったならば、明るい果実味がより豊かに。雨の日が多くて冷涼だったならば、よりシャープな酸味に。ごく簡単に言えばそのような違いです。そうしたヴィンテージの理解にも、ゲミシュター・サッツのワインは貢献するはずです。

この狙いのためには、単一畑の高級品よりも、いくつもの畑をブレンドしたスタンダードクラスこそふさわしいでしょう。それがワインになってすぐ味わえるホイリゲなどは最適です。

ウィーンだけじゃない世界のゲミシュター・サッツ

ワイン愛好家の知識レベルが上がるにつれ、量より質が重視され、とりわけ「ここでしかつくれないワイン」が求められるのは全世界共通です。とりわけ小規模生産者にとっては、「大手生産者と特に小規模生産者にとっては、「大手より高いけれど、こんな個性がある」と伝えることが大切。そのアピールの柱となるのが、「テロワールの表現」です。

この章では、ウィーン以外でつくられている“ゲミシュター・サッツ的なワイン”をご紹介します。

アルザスのゲミシュター・サッツといえば・・・

アルザスもまたウィーンと共通するブドウ品種がたくさんあります。その地でゲミシュター・サッツのパイオニア的な存在なのが、マルセル・ダイスです。

ラインナップの中ではこの「コンプランタシオン」がスタンダードクラス。

当店には取り扱いがありませんが、「アルテンベルク・ド・ベルクハイム」や「マンブール」などの4つの特級区画を所有しており、その全てで混植を行っています。ブドウ品種の構成はそれぞれ違うものの、「ゲミシュター・サッツによりテロワールを明らかにする」という信念は同じ。比べる価値のあるワインです。

ゲミシュター・サッツになっちゃった!?

カリフォルニアのコントラ・コスタ・カウンティにあるスリーの畑は、まるで砂浜のような痩せた土地。水を保てないため農業に向いておらず、周囲が宅地化されるなかで奇跡的に残された、19世紀の古木が生き続けています。

そんな畑からつくられるこちらのワインは、フィールドブレンド(Field Blend)というスタイル。やっていることは、まさにゲミシュター・サッツと同じです。

どうしてスリーのこの畑が混植の状態なのか、厳密には分かっていないようです。禁酒法よりも前の時代、それほどブドウ品種の理解が深くなかったころから残されてきた、あるいは放置されてきた畑だからです。質より量の時代にはほとんど価値のない、効率的に植え替えるメリットの薄い畑だったのでしょう。それが生産効率は低くとも素晴らしいワインを生むのですから、造り手の情熱と畑の力に感謝したくなります。

もちろん意図的に混植混醸を行っている生産者もいます。

楽しみ方その2|様々な料理とのペアリング

他のワインではなくゲミシュター・サッツの2つ目の魅力は、難しいフードペアリングでこそ頼りになるという点です。とりわけ合わせる料理の幅が広いときに強みを発揮します。

品種ごちゃまぜだからこそ何かしらがあう

「○○のワインは△△にあう」とペアリングを考えるとき、多くの人はまずはブドウ品種で考えます。ピノ・ノワールなら鴨にあう、アルバリーニョなら魚介にあうというように。

もちろん醸造法も加味します。オーク樽熟成した白ワインなら、クリーム系には合わせやすいが、生魚は控えようというように。

その点でウィーンのゲミシュター・サッツのワインは、基本的に樽熟成されないか、大樽熟成で樽香はありません。そのうえでいろいろな品種が混ぜられています。そうすると、料理に対してどれかの品種がそれなりの相性である確率が非常に高い。

あけすけに言えば「下手な鉄砲も数撃ちゃ当たる」状態です。

いろいろな料理に対して1本であわせる

このようなワインが活躍するのは、多様な前菜にあわせたワインや、お寿司のコースです。

コース料理の前菜盛り合わせは、数種類の料理が一つのプレートで提供されます。それぞれの料理はほんの一口分ずつであることも少なくありません。

その料理それぞれに1:1のペアリングを提供するのは無理です。ならば1:多のぼんやりとした「相性がいい」が必要。そんなときに、ペアリングの懐が広いゲミシュター・サッツは使いやすいのです。

また高級なお寿司のコースにあわせて提供するのも一案です。

お寿司も一口ずついくつものネタが提供されます。ネタによってベストのワインは異なります。15貫のコースだからと15種類のワインを提供するのはかなり大変で、飲む方もせわしないです。

そういったシチュエーションで活躍するのげゲミシュター・サッツ。どのネタに対してもそうそうひどく不味くなることはないはずです。寿司を美味しくする効果は薄くとも、お茶よりは食事を進ませてくれます。

お寿司にあわせてワインを出すようなお店は高級店ですから、値段も問題ないでしょう。

もちろん単一品種のワインの方が、1:1のペアリングはピッタリあうかもしれません。「鍵と鍵穴の関係」と言われるような、これ以外にない相性には、ゲミシュター・サッツのワインでは到達できないでしょう。

その代わりに大崩れすることも少ないというのが、提供する側にとっては安心感になります。

ブドウ品種で選ぶワインに新たな選択肢を

ゲミシュター・サッツのワインとは、混植混醸のことで、畑の時点で複数品種がブレンドされている栽培・醸造のスタイルです。その目的はテロワールを表現して、この風味はこの土地でしかつくれないと伝えることです。

そんなゲミシュター・サッツのワインが活躍するのは、たとえばこんな場面です。

○ワイン仲間とテロワールの違いを感じるワイン会

○前菜盛り合わせやお寿司のコースでの外さないペアリング

「私はカベルネ・ソーヴィニヨンが好きだから」といった選び方をする方にとって、品種特性の現れないゲミシュター・サッツのワインは、「どんな味がするんだろう?」と不安になるのもわかります。しかしその不安を乗り越えた先には、これまでと違った一歩深いワインの楽しみ方が待っています。

ゲミシュター・サッツを通して、あなたのワイン体験をもう一歩先へ進めてみませんか?